シナリオライターも新卒採用 クリエイター集団を自社統率するCygamesの組織論:Cygames木村唯人専務インタビュー【中編】(1/2 ページ)

全世界で7兆円、国内だけでも1兆円規模を誇るスマートフォンゲーム市場。最初は無料で遊べ、ゲームをするプロセスの中でユーザーに課金して収益化を図る設計のビジネスモデルが多い。その競争は熾烈(しれつ)を極めている。市場規模が右肩上がりであり、毎年ゲームタイトルが新たに登場し続ける一方で、多くの作品がサービスを終了していく。2020年にサービスを終えた作品数は160タイトル以上にも及ぶ。

家庭用のコンシューマーゲームで大ヒットしたタイトルでも例外ではなく、例えば「ドラゴンクエスト どこでもモンスターパレード」(スクウェア・エニックス)は20年7月に、「ラブプラス EVERY」(コナミ)が8月にサービスを終了している。

ゲームタイトルをリリースし、AppleやGoogleのアプリストアのトップセールス100位以内を勝ち取ったとしても、競争は続く。そのタイトルが人気であり続ける保証はないからだ。「ヒットゲームの5年後生存率は12%」とも言われていて、毎年多くのスマホゲームが姿を消していく。その様相は「スマホゲーム業界はレッドオーシャンを超えたブラックオーシャン」とも評されるほどだ。

だが、こうした中で「プリンセスコネクト!Re:Dive」「グランブルーファンタジー」「Shadowverse(シャドウバース)」などヒット作を連発し、複数作品で5年以上にわたりトップセールスを維持し続けているのが、サイバーエージェントの連結子会社、Cygamesだ。

Cygamesは他社の追随を許さない、完成度の高いゲーム開発で知られていて、作品を超えてCygamesという会社そのもののゲームファンも少なくないことは前編記事で触れた。そしてそれを可能にしているのが、同社の採用制度や人材育成システムだ。

いったいどういうカラクリなのか。Cygames専務取締役で、プロデューサーとしてゲーム開発にも携わる木村唯人さんが取材で明かした。

木村唯人(きむら・ゆいと) サイゲームス専務取締役。東京大学大学院卒業後、カナデン、シリコンスタジオを経て、2011年に代表・渡邊耕一とともに、Cygamesを設立。『神撃のバハムート』をはじめ、『グランブルーファンタジー』『Shadowverse』『プリンセスコネクト!Re:Dive』のプロデューサーを務める。2019年4月より専務取締役に就任。経営と並行して、各代表タイトルのプロデューサーとして、ゲーム開発にも深く携わっている

木村唯人(きむら・ゆいと) サイゲームス専務取締役。東京大学大学院卒業後、カナデン、シリコンスタジオを経て、2011年に代表・渡邊耕一とともに、Cygamesを設立。『神撃のバハムート』をはじめ、『グランブルーファンタジー』『Shadowverse』『プリンセスコネクト!Re:Dive』のプロデューサーを務める。2019年4月より専務取締役に就任。経営と並行して、各代表タイトルのプロデューサーとして、ゲーム開発にも深く携わっている人材を社内に置く強み

――時には倍の予算や開発期間をかけ、リリース後も開発期間以上の人員を充ててさらにクオリティーをアップデートし続ける、妥協を許さない徹底したゲーム開発が自社コンテンツを安定的にヒットさせる最大の鍵であることは前編で聞きました。一方で「口で言うのは簡単」という印象も受ける部分もあります。具体的にどういった制度や仕組みがこれを可能にしているのでしょうか。

プログラマーやエンジニアはもちろん、デザイナーやサウンド、そしてシナリオライターなどゲーム開発に欠かせない人材を全て社内に置いている強みはあると考えています。3DCGのデータを作成するためのフォトグラメトリースタジオやモーションキャプチャースタジオなどの設備、アニメの制作を手掛ける子会社「CygamesPictures」などもあり、他社だと外注する内容も当社では自社で完結することが多く、緊密な連携を取ることが可能です。

――ゲーム開発では、「ドラゴンクエスト」の旧エニックスのように外注スタッフを中心に制作する場合と、「ファイナルファンタジー」の旧スクウェアのように、社内スタッフを中心に制作する場合の2つに大きく分けられると思います。何がきっかけで内製中心の考え方になったのでしょうか。

僕や社長の渡邊耕一をはじめ、デベロッパー出身者が多く集まったこともあって、社内で作るのが当たり前という考え方はもともとありました。ただ、外注を否定しているわけではなく、当社でも特にコンシューマーゲーム開発部門では外注してゲームを作っていた人も多く、外注を使うことも少なくありません。ここは柔軟にやっているところではありますね。

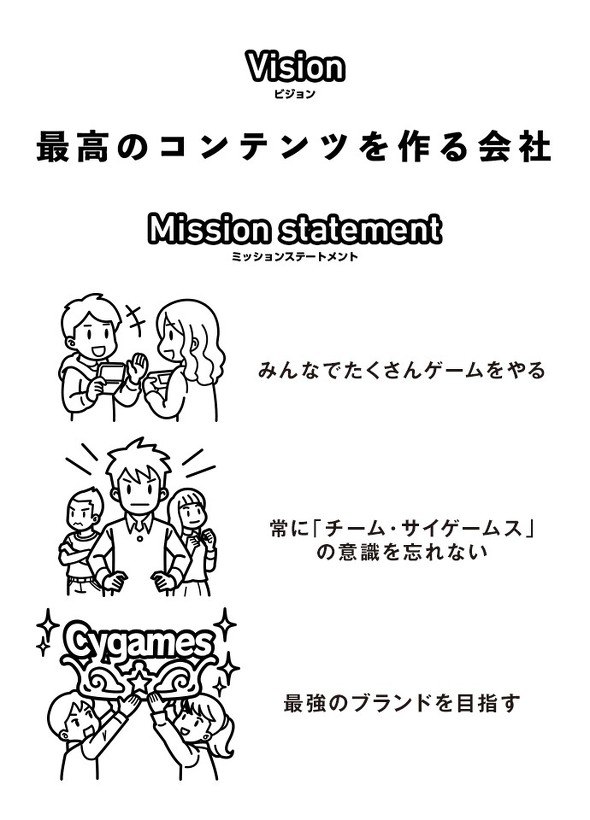

とはいえ、社内全体として「自分たちでモノを作る」という考え方が非常に強い会社であることは確かです。やはりクリエイターも自分の会社に所属することによって会社の考え方が腹落ちする部分もありますし、長期的な視点を持って成長することも望めます。クオリティーとスピードの両面でも変わってきますし、やはり当社のビジョンに沿って全員が同じ方向を向いてモノを作ると、良い作品を作りやすい面はありますね。この点どうしても、外注の場合は一緒に制作するスタッフ選定などの要素で運に左右される部分もありますし、どこかで大事なものが切れてしまうこともあります。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング