60万部突破「入社1年目の教科書」著者に聞く「部下の成長を促進するマネジメント術」:「マネジメントは、精神論では機能しない」(1/2 ページ)

「部下の成長を促進するマネジメントとは?」と聞かれたときに、自分なりの答えが出せる人はいるだろうか。「マネジメントを正しく機能させるためには、精神論ではなく仕組み化が重要」と主張するのは、累計発行部数60万部を突破した『入社1年目の教科書』(ダイヤモンド社)著者、岩瀬大輔氏だ。

新卒でボストン・コンサルティング・グループに入社し、ハーバード大学経営大学院に留学。2006年に副社長として、ライフネット生命保険を立ち上げた。岩瀬氏の過去の経験をもとに、「部下の成長を促進するマネジメント術」を聞いた。

岩瀬大輔(いわせ・だいすけ)ライフネット生命保険株式会社創業者。1998年、東京大学法学部を卒業後、ボストン コンサルティンググループ等を経て、ハーバード大学経営大学院に留学。同校を日本人では4人目となる上位5%の成績で終了(ベーカー・スカラー)。2006年、副社長としてライフネット生命保険を立ち上げ、2013年より代表取締役社長、2018年6月より取締役会長に就任。同年7月より18の国や地域に拠点を有するアジア最大手の生命保険会社であるAIAグループ(香港)に本社経営会議メンバーとして招聘される(いずれも2019年退任)。2020年よりスパイラルキャピタルのマネージングパートナーに就任、テクノロジーで業界変革や産業創出を行う企業の支援を行う。

岩瀬大輔(いわせ・だいすけ)ライフネット生命保険株式会社創業者。1998年、東京大学法学部を卒業後、ボストン コンサルティンググループ等を経て、ハーバード大学経営大学院に留学。同校を日本人では4人目となる上位5%の成績で終了(ベーカー・スカラー)。2006年、副社長としてライフネット生命保険を立ち上げ、2013年より代表取締役社長、2018年6月より取締役会長に就任。同年7月より18の国や地域に拠点を有するアジア最大手の生命保険会社であるAIAグループ(香港)に本社経営会議メンバーとして招聘される(いずれも2019年退任)。2020年よりスパイラルキャピタルのマネージングパートナーに就任、テクノロジーで業界変革や産業創出を行う企業の支援を行う。マネジメントは「部下の力を引き出すこと」

そもそもマネジメントとは何なのだろうか。なぜ必要なのか。岩瀬氏は、「会社に所属し、大きな仕事を成し遂げようとするためには、たくさんの人の力が必要になってきます。マネジメントとは、部下の力を効率よく引き出し、育成しながら仕事を成功に導くことです」と話す。

まず、日本におけるマネジメントの課題について触れておこう。岩瀬氏によれば、日本はプレイングマネージャーが多く、自分の仕事もしながら、部下の面倒を見ている人が少なくないという。結果として、現場業務に追われ、部下に向き合う時間が少なくなり、画一的なマネジメントに陥る可能性がある。

「マネージャーの仕事は、『部下の力を引き出し、育て、プロジェクトを成功させること』です。自分の仕事で手一杯になり、部下の世話ができないのは、本末転倒だと思います」(岩瀬氏)

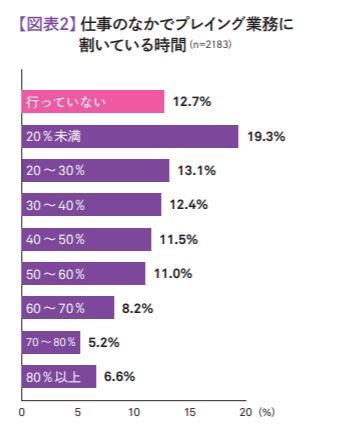

19年にリクルートワークス研究所が実施した調査によると、約9割のマネジャーが、現場業務とマネジメント業務を並行して行っていることが分かった。また、現場業務に50%以上の時間を割いているマネージャーの割合は、約3割に上った。

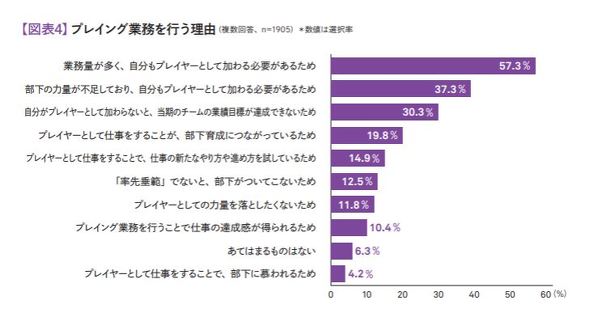

現場業務を行う理由として、約半数が「業務量が多い」と回答。「部下の力量不足」「目標を達成できないから」といった声も多く寄せられた。

調査からは、部下のマネジメントよりも現場業務に時間を割いている可能性が読み取れる。指摘の通り「本末転倒」の状態だ。

岩瀬氏は「『部下の面倒を積極的に見ましょう』という精神論でマネジメントは改善されません。いかに仕組み化し、運用、改善していくかが重要です」という。

ボストン・コンサルティングでは、マネージャーの評価制度のコアな部分に「部下の育成」が組み込まれている。3〜4カ月に1回の頻度で、プロジェクトごとに上司と部下を互いに評価しあう。「育成」の項目で部下からの評価が低い場合は、昇進できない仕組みだ。

関連記事

20代会社員、「仕事観がない」が6割 「指示待ち派」は4割も

20代会社員、「仕事観がない」が6割 「指示待ち派」は4割も

20代で自分の仕事観を明確に語れる人はどれくらいいるのだろうか?日々の仕事をこなすだけで精一杯という人も多いだろう。その実態を浮き彫りにする調査結果が出た。「仕事観を持っていない」と回答した割合が6割にのぼったのだ。その理由は? 若手社員に活躍してもらうために企業がすべきことは? 夢破れた格闘家、年商1億円の社長に NTT東、プリマハムも認めた「儲かる畜産」

夢破れた格闘家、年商1億円の社長に NTT東、プリマハムも認めた「儲かる畜産」

格闘家人生を諦めた吉角裕一朗さんは、社長を目指し、地元熊本で2つの事業を立ち上げた。それぞれ年商1億円規模に成長させている。東京で夢破れた若者が、格闘技とはまったく関係のないビジネスの世界でなぜ成功することができたのだろうか。 ブックオフ、書籍などを割安に購入できる回数券を導入

ブックオフ、書籍などを割安に購入できる回数券を導入

書籍やゲームソフトなどを割安で購入できる回数券サービスをブックオフが導入した。プランは350〜1980円の4種類。巣ごもり需要を取り込むのが狙いというが、サービスの内容を見ていこう。 コカ・コーラの「やかんの麦茶」、2カ月で出荷本数5000万本突破

コカ・コーラの「やかんの麦茶」、2カ月で出荷本数5000万本突破

コカ・コーラシステムが販売する「やかんの麦茶」が出荷本数5000万本を突破した。同社によると、過去3年間の新製品で過去最速だという。販売が好調な理由は? オンライン旅行の人気エリア 3位「アジア」、2位「日本国内」、1位は?

オンライン旅行の人気エリア 3位「アジア」、2位「日本国内」、1位は?

新型コロナウイルスの影響で新たなビジネスが続々と生まれた。その中の1つにオンラインツアーがある。調査から、オンラインツアーの人気の行き先や旅行テーマが分かった。オンラインツアーに参加したことがある割合は?調査結果を見てみよう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング