メタバースの可能性はB2Bにあり? マネタイズへの道をソフトウェアの歴史から振り返る(1/2 ページ)

現実世界と仮想世界がシームレスに融和した世界を指す「メタバース」は2021年から一躍バズワードとなった。メタバースにおいて、人々は仕事や余暇活動、購買体験を自由に行うことができるといわれている。実際、すでにゲームやライブ配信などのエンターテインメント領域でビジネスが急速に立ち上がり始めている。

こうした市場の盛り上がりは、基本的に一般消費者向けのB2Cビジネスが主戦場となっている。この流れに対し、SaaSスタートアップへの投資に特化したベンチャーキャピタル・UB Venturesの頼嘉満さん(ライ・シアミン、マネージング・パートナー)はB2Bビジネスにおけるメタバースの可能性にも注目すべき点があると話す。

「ソフトウェアの歴史において、B2Cで広がったビジネスモデルや技術革新の波は、遅れてB2Bのビジネスシーンに浸透してきた。メタバース固有の体験や利便性が、企業間の取引やコミュニケーションの場面でも活用されるだろう」と頼さん。

メタバースにおけるB2Bビジネスの可能性は、SaaSビジネスのこれからにどう関わっていくのか。SaaS企業の分析に特化したコンテンツ「企業データが使えるノート」を配信するアナリストで、同社の外部パートナーでもある筆者が、頼さんへのインタビューを通して探っていく。

インターネットの進化に見るB2Bソフトウェア

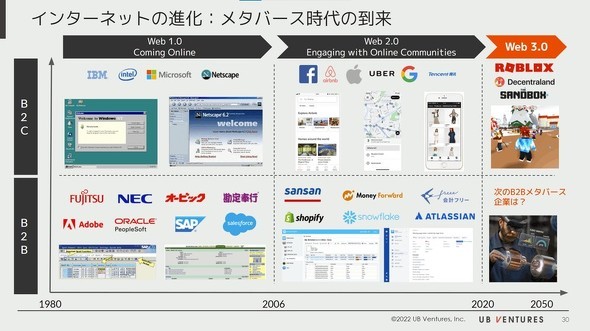

まずは、これまでのインターネットにおけるビジネスの流れを「B2C」「B2B」に分け、「Web1.0」〜「Web3.0」の視点で整理していく。

Web1.0時代(1980年〜2000年代中ごろ)

Web1.0は、ユーザーによるインターネットの主な用途が情報検索に限られていた時代だ。B2Cの文脈ではWebブラウザでの静的なページ検索や、B2Bではインストール型のソフトウェアを通じてデータへのアクセスが可能となった。

Web2.0時代(2000年代中ごろ〜2020年ごろ)

Web2.0でユーザーの双方向型の技術やインフラが成熟し、同時にスマホが普及したことでSNSの利用が進みインターネットがより身近なものとなった。

ビジネスにおけるクラウド型のソフトウェア利用も本格化。SaaSプロダクトの利用も一般化し、リモートワークが新たな働き方として定着しつつある。

一方でGAFA(米Google、米Amazon.com、米Meta、米Apple)のような一部のプラットフォーマーによる情報の独占を巡る弊害も着目され始めた。

Web3.0時代(2020年頃〜)

このようなプラットフォーマーに対するカウンターストリーム(反流)として、「非中央集権型」といわれるWeb3.0が注目を集め始めている。

資産においてはブロックチェーン技術を用いた暗号通貨が投機商品としての枠を超え、法定通貨に採用する国が登場している。グローバルな機関投資家も投資対象とするなど、現実世界での存在感を増している。

先述したメタバースもWeb3.0で活発化し始めている。ゲーム作成・共有プラットフォーム「Roblox」などにをはじめとするメタバース上のプラットフォームは、コミュニケーションやエンターテインメント領域で盛り上がりを見せており、ECやマーケティングの新たな領域として着目する企業も出ている。

過去、B2Cの体験はB2Bに移ってきた

頼さんは一連の動向に対し「B2Cビジネスにおいて急速に立ち上がりが見られるメタバース領域は、今後B2Bにも広がっていくことが必然。優れたB2CのWeb体験は遅かれ早かれB2Bに移行してきた歴史がある」と見解を示す。

背景には、ユーザーがより使いやすく、生産性が高いサービスを利用したいという欲求があるという。ビジネス慣習の変化や、クラウドでのシステム利用の環境がよりセキュアになってきたことも影響している。

実際、サービス自体がB2B化したり、UI/UXや機能面がB2B化したりすることはいくつもあった。近年では「Slack」や「Zoom」といったSaaSに代表されるように、コミュニケーション領域で使われてきたチャットやビデオ通話といった機能が、ビジネス領域にも浸透してきている。これも代表的な動きといえるだろう。

SaaSのビジネス戦略においても、すでにB2Cの手法がB2Bに影響を及ぼし始めている。例えば昨今注目を集めている、製品体験を基点としたSaaSビジネスの成長手法「PLG」(Product-Led Growth)は、B2CのWebサービスの流れをくんでいる。

PLG戦略の特徴としては、以下の3点が挙げられる。

- フリーミアムモデルを採用

- プロダクトの体験価値が分かりやすい

- ユーザー間にバイラル(口コミなど)で広まっていく

「このような要素はSNSやソーシャルゲームなどでは以前から取り入れられていた。B2Bのソフトウェアは当初はトップダウン型で組織に広まることが多かったが、Web2.0終盤頃からSlackなどがユーザー体験への訴求にフォーカスし、拡大手法として取り入れ始めた」(頼さん)

ここで挙げた例はWebの歴史から見ればほんの一部にすぎないが、今後も“B2B化”が進む可能性が高いとみられる。

関連記事

日産、メタバースに展示場オープン VRChat内に銀座店舗を再現

日産、メタバースに展示場オープン VRChat内に銀座店舗を再現

日産自動車が、銀座に実在する展示場「NISSAN CROSSING」をVR空間に再現し、バーチャルギャラリーとして公開した。電気自動車を展示する他、今後は新車発表会や講演などを開催する。 「都市連動型メタバース」で解決すべき法的課題とは? KDDIらがバーチャルシティ向けコンソーシアム設立

「都市連動型メタバース」で解決すべき法的課題とは? KDDIらがバーチャルシティ向けコンソーシアム設立

KDDIら4社が“都市連動型メタバース”のガイドライン策定を目指す団体「バーチャルシティコンソーシアム」を発足した。メタバースの利活用を後押しするための取り組みで、法的側面からも課題を整理していくという。 Niantic、「現実世界のメタバース」構築に向けて3億ドル調達

Niantic、「現実世界のメタバース」構築に向けて3億ドル調達

「現実世界のメタバース」構築を目指すNianticが3億ドル調達した。AR開発者向けプラットフォーム「Lightship」の拡張に投入する。 「ウチもメタバースに参入してみるか」を成功させる3つのポイント 日産の事例から探る

「ウチもメタバースに参入してみるか」を成功させる3つのポイント 日産の事例から探る

メタバース、VRへの企業参入が相次いでいる。どうしたら既存のVRコミュニティーに受け入れられるのか。日産自動車の事例で紐解いた。 “早すぎたメタバース”Second Lifeとは何だったのか 再ブームはあり得るか?

“早すぎたメタバース”Second Lifeとは何だったのか 再ブームはあり得るか?

「メタバース」が注目を浴びる中、たまに話題に上るのが「Second Life」だ。2007年前後にブームが起きたが、急速に沈んだ“早すぎたメタバース”。あのブームは何だったのか? 復活はあり得るのだろうか?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR