3年で「自然エネルギー立県」へ、新しい発電所の建設が急ピッチ:日本列島エネルギー改造計画(36)徳島

徳島県は火力発電に依存してきたが、2012年度から3か年計画の「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」を開始して状況は一変した。地熱以外の自然エネルギーが豊富にある立地を生かし、県の誘致と補助金によって太陽光や風力発電所の建設が相次いで始まった。

四国は自然環境に恵まれている。海・山・川すべてがそろっていて、再生可能エネルギーの潜在量は非常に多い。しかしその中で徳島県と香川県は取り組みが遅れていた。徳島県の再生可能エネルギーの導入規模は全国で40番目にとどまっている(図1)。

その理由のひとつとして、徳島県内で大規模な火力発電所や水力発電所が数多く稼働している点が挙げられる。火力発電所では四国電力の主力電源になる4か所のうちの2か所が県内にある。さらにJ-POWER(電源開発)が運営する火力発電設備で最大規模の「橘湾火力発電所」(図2)も稼働中だ。

橘湾火力発電所は2000年に運転を開始した比較的新しい石炭火力発電設備2基を使って、210万kWの発電が可能である。1基あたり105万kWの発電能力は国内の石炭火力発電設備では最大だ。四国以外に関西・中国・九州の各地にも電力を供給している。

これまでは四国電力とJ-POWERによる電力供給で十分だったが、東日本大震災によって状況は大きく変わった。

災害に強い自立・分散型のエネルギー供給体制の重要性が高まり、県が早急に体制強化に乗り出す。2012年度〜2014年度の3年間で再生可能エネルギーを大幅に増やすことを目指して「自然エネルギー立県とくしま推進戦略」を開始した。この素早さは日本一と言ってよいだろう。

県内に豊富に存在するエネルギー資源を最大限に活用するために、4本柱の計画を推進する。その中で第1に力を入れているのがメガソーラーをはじめとする大規模発電所の誘致だ。特に注目すべき点は、全国トップクラスを売り物にする補助金制度である。

1000kW以上の太陽光と風力、200kW以上の小水力を対象に、発電所の設置に必要な経費の5%を補助するもので、1件あたり最高1億円まで支給する。例えば建設費が20億円かかるメガソーラーならば19億円で済むことになり、事業者にとっては大きなメリットになる。

合わせて県・市町村や民間企業が保有するメガソーラー用の候補地27件をはじめ、風力用で4件、小水力用で11件を公表して事業者を募集した。その結果、メガソーラーの建設計画が続々と決まり始めた。

具体的な計画が明らかになっているものでは、ソフトバンクグループのSBエナジーが県内の2か所にメガソーラーを建設する。両方とも発電規模は2.8MW(メガワット)で、1か所は2013年1月に運転を開始した。もう1か所は徳島空港に隣接する空き地で2013年2月中に運転を開始する予定だ(図3)。

このほかにも27件の候補地のうち3件が契約済みで、3件が内定済みの状況にある。ソフトバンクグループの2件を含めて、ここ1〜2年で合計8件のメガソーラーが稼働する見通しになっている。

風力発電と小水力発電は検討に時間がかかるため、まだ建設が確定した候補地は出ていない。県のほぼ中央に位置する大川原高原では、大型風車15基による19.5MWの大規模な風力発電所が2009年から稼働している(図4)。県の中央部が風力発電に適していることは調査でも明らかになっていて、近いうちに新しい発電所の建設計画も決まることだろう。

今のところ風力発電の検討が進んでいるのは陸上だけだが、立地を考えると洋上風力発電の可能性も大いにありそうだ。対岸にある兵庫県の淡路島では洋上風力発電のプロジェクトが始まろうとしている。さらに徳島県と淡路島の間にある鳴門海峡で潮流発電の可能性があるなど、海洋資源を生かした再生可能エネルギーの拡大余地は大きい。

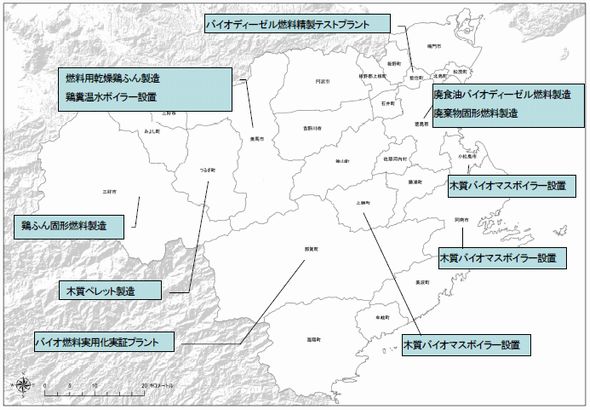

一方で徳島県の8割は山林が占めていることから、木質バイオマスを使った発電設備も県内各地に広がってきた(図5)。小水力発電と合わせて着実に導入が進んでいる。

地熱を除く自然エネルギーがすべてそろう恵まれた環境を、3年間でどこまで活用できるか。徳島県は3か年計画の中で具体的な数値目標を設定していないが、実際の導入量がどのくらいになるのか、成果が楽しみな状況になってきた。

2014年版(36)徳島:「海峡をめぐる自然エネルギー、太陽光から潮流まで電力源に生かす」

2013年版(36)徳島:「市民参加型の発電設備が拡大中、全国40位からの脱却を図る」

関連記事

徳島県東岸で2.8MWのメガソーラー2件が相次いで稼働開始

徳島県東岸で2.8MWのメガソーラー2件が相次いで稼働開始

ソフトバンクグループのSBエナジーが建設 太陽光・風力・燃料電池など、エネルギー技術を結集した新工場

太陽光・風力・燃料電池など、エネルギー技術を結集した新工場

日清紡グループが徳島事業所をスマートファクトリに改良 火力発電所が集まる半島に、広がり始めた風力と太陽光

火力発電所が集まる半島に、広がり始めた風力と太陽光

日本列島エネルギー改造計画(30)和歌山 電力自給率100%を目指す淡路島、風力から太陽光・バイオマスまで

電力自給率100%を目指す淡路島、風力から太陽光・バイオマスまで

日本列島エネルギー改造計画(28)兵庫 木質バイオマスで先行、風力や太陽光も大規模に進む

木質バイオマスで先行、風力や太陽光も大規模に進む

日本列島エネルギー改造計画(24)三重

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

図1 徳島県の再生可能エネルギー供給量(2010年3月時点)。出典:千葉大学倉阪研究室と環境エネルギー政策研究所による「永続地帯2011年版報告書」

図1 徳島県の再生可能エネルギー供給量(2010年3月時点)。出典:千葉大学倉阪研究室と環境エネルギー政策研究所による「永続地帯2011年版報告書」 図2 橘湾火力発電所。出典:J-POWER

図2 橘湾火力発電所。出典:J-POWER 図3 メガソーラーを建設する徳島空港臨空用地。出典:徳島県運輸総局

図3 メガソーラーを建設する徳島空港臨空用地。出典:徳島県運輸総局 図4 大川原ウインドファーム。出典:四電エンジニアリング

図4 大川原ウインドファーム。出典:四電エンジニアリング 図5 徳島県内の主なバイオマスプロジェクト。出典:徳島県環境総局

図5 徳島県内の主なバイオマスプロジェクト。出典:徳島県環境総局