関西電力と比べて最大5%安く、大阪ガスが「ガス発電プラン」も:電気料金の新プラン検証シリーズ(2)(1/2 ページ)

東京ガスに続いて大阪ガスも家庭向けの料金プランを発表して、1月4日から契約申込の受付を開始した。関西電力のサービスエリアを対象に、都市ガスとセットの2年契約で最大5%を割り引く。月間の使用量に応じて4段階の単価を設定した。標準家庭よりも使用量が多い場合に割安になる。

連載:「電気料金の新プラン検証シリーズ」

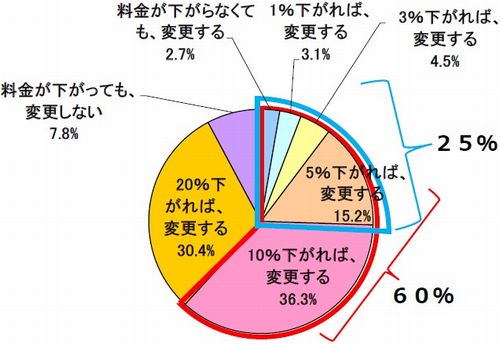

一般の家庭が電力会社から契約を切り替える目安として、電気料金が5%あるいは10%安くなるかどうかが大きなポイントになる。資源エネルギー庁が全国1000人を対象に実施したアンケート調査でも、そうした傾向が明らかに出ている(図1)。

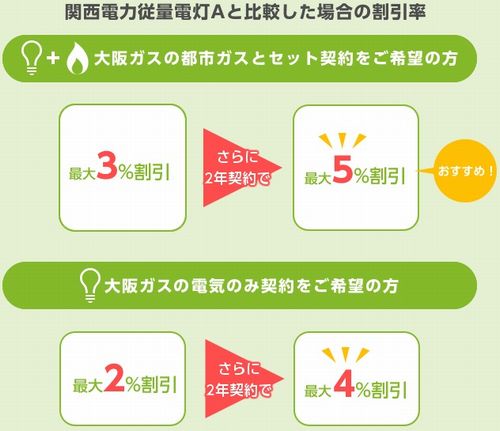

大阪ガスの電気料金プランは都市ガスとセットで2年契約を結んだ場合に、関西電力よりも最大で5%安くなる(図2)。消費者の心理をついた料金設定だが、5%の割引率は月間の電力使用量が標準の300kWh(キロワット時)よりも多い家庭を想定している。逆に月間の使用量が200kWhまでだと、電気料金単体では関西電力よりも割高になる。

具体的に比較してみよう。大阪ガスは電力の小売で3種類のプランを用意した。このうち「ベースプランA」が通常の家庭を対象にしたもので、関西電力の「従量電灯A」に相当する。大きな違いは月間の使用量に応じて変動する電力量料金の単価を4段階で設定した点にある。関西電力をはじめ全国の電力会社は電力量料金を3段階に分けている。

大阪ガスのベースプランAは月間の使用量が200kWhで単価を少し上げる(図3)。基本料金と合わせると200kWh程度までは関西電力よりも高くて、300kWhに近づくにつれて割安になっていく。独自に設定した4段階の料金体系は200kWhと300kWhがプランを選択する目安になることを示している。

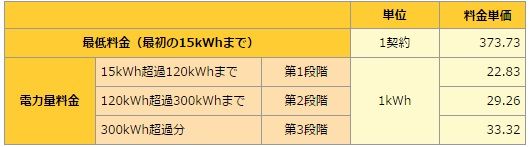

一方の関西電力の従量電灯Aは基本料金ではなくて最低料金を設定している。月間の使用量が15kWhまでは最低料金で、それを超過すると3段階で電力量料金の単価が高くなる(図4)。家庭や商店の契約電力の大きさをサービスブレーカーで制御しない西日本に特有の料金体系である。関西のほかに中国・四国・沖縄でも採用している。

両社の料金を比較すると、大阪ガスのベースプランAは月間の使用量が300kWhを超えると関西電力の従量電灯Aよりも約2%安い水準になる。さらに都市ガスと組み合わせると電気料金が1%割引になるほか、2年間の契約を結んだ場合には追加で2%の割引を受けることができる。これで合計5%の割引率になる計算だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 太陽光パネルの新たなリサイクル制度 第一段階では「大量排出者」を義務対象に

図1 電力会社の切り替え意向(資源エネルギー庁が全国20〜69歳の男女個人1000人を対象に2015年11月に実施したアンケート調査から)。出典:資源エネルギー庁

図1 電力会社の切り替え意向(資源エネルギー庁が全国20〜69歳の男女個人1000人を対象に2015年11月に実施したアンケート調査から)。出典:資源エネルギー庁 図2 関西電力の標準プランと比べた割引率。出典:大阪ガス

図2 関西電力の標準プランと比べた割引率。出典:大阪ガス 図3 「ベースプランA」(関西電力の従量電灯A相当)の料金体系とオプション割引。出典:大阪ガス

図3 「ベースプランA」(関西電力の従量電灯A相当)の料金体系とオプション割引。出典:大阪ガス 図4 関西電力の「従量電灯A」の料金体系。出典:関西電力

図4 関西電力の「従量電灯A」の料金体系。出典:関西電力