トラブルを防ぐ竣工検査の意義:太陽光発電所のトラブル対策(6)(1/2 ページ)

今後ますます重要になっていく太陽光発電所の運用保守。しかし、具体的にどのような点に着目して取り組めば良いのだろうか。本連載では日本で太陽光発電所の運用保守事業を手掛けるアドラーソーラーワークスが、実際の事例を交えながらそのポイントを紹介していく。第6回は太陽光発電所の竣工検査の意義について解説する。

» 2017年02月06日 11時00分 公開

[アドラーソーラーワークス 技術運用管理部 次長 渡邉敬浩,スマートジャパン]

火災が発生している太陽光発電所のニュースを見る機会はほとんど無いが、規模の大小はあるものの、こと発火については私が今まで見聞きしてものは決して少なくない。また、台風や暴風などにより架台・基礎などが吹き飛ばされていた太陽光発電所の映像は記憶に新しい。

2016年末より太陽光発電にも使用前自主検査が義務化されている。ここでの自主検査とは(前提として第三者機関が実施する必要があることを除けば)、建築で言うところの“完了検査”に近いものといえるのではないだろうか。

日本の電力供給を担う柱として、太陽光発電による安定した電力供給の為の品質担保に国が本腰を入れてきた格好となったが、この検査が形骸化せず、有用に働くことを期待したい。

使用前自主検査は関連法規に基づく検査となるのだが、もう少し網羅する範囲を広げてもよいのではないかと個人的には感じている。

当たり前の話だが、竣工時にはケーブルやブレーカーを含めた各コンポーネントが設計通りに導入されているのか(設計の確認は別途実施されていることが前提)や、ボルトナット、端子部のマーキングや各配線の極性、すべてのケーブルの絶縁抵抗値など、最低限、安全に関わる基本的なところは必ず実施されるべきだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

人気記事トップ10

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 約定単価・総額は過去最高 29年度対象の容量市場メインオークション約定結果

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 太陽光パネルの新たなリサイクル制度 第一段階では「大量排出者」を義務対象に

あなたにおすすめの記事PR

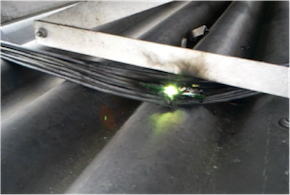

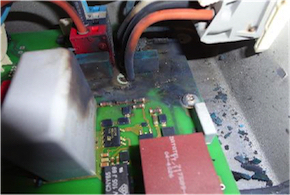

ケーブルの配置不良により熱を帯びてしまった例(左)。接続箱内の基盤が過電圧で燃えてしまったという例もある(右) 出典:アドラーソーラーワークス

ケーブルの配置不良により熱を帯びてしまった例(左)。接続箱内の基盤が過電圧で燃えてしまったという例もある(右) 出典:アドラーソーラーワークス