スマートジャパン >

「毒」だった一酸化炭素で発電、燃料電池の新たな触媒:蓄電・発電機器

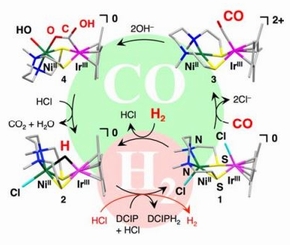

九州大学 大学院工学研究院教授の小江誠司氏らは、水素と一酸化炭素が50対50の比率の燃料で燃料電池が駆動することを見いだした。燃料電池の白金触媒で課題とされていた、燃料の水素に含まれる微量の一酸化炭素で被毒され、触媒活性が著しく低下することの解決につながる可能性がある。

» 2017年06月08日 11時00分 公開

[庄司智昭,スマートジャパン]

「水素と同じように燃料として使用」

九州大学 大学院工学研究院教授の小江誠司氏らは2017年6月、水素と一酸化炭素を燃料とする燃料電池触媒の開発に成功したと発表した。JNCとの共同研究による成果である。

燃料電池の白金触媒は、燃料の水素に含まれる微量の一酸化炭素で被毒され、触媒活性が著しく低下してしまう。小江氏は「一酸化炭素から触媒を保護する発想ではなく、水素と同じく燃料として使用することを考えた」と語る。

研究グループは今回、水素と一酸化炭素が50対50の比率の燃料で燃料電池が駆動することを見いだした。燃料電池の分野において、大幅な性能向上につながる可能性がある。現在は基礎研究段階としており、実用化の時期などは不明という。

なお同研究は、文部科学省科学研究費補助金・特別推進研究「ヒドロゲナーゼと光合成の融合によるエネルギー変換サイクルの創成」の一環として、小江誠司氏らが九州大学大学院工学研究院と小分子エネルギーセンター、九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所、JNC、福岡市産学連携交流センターと共同で行った。

関連記事

数十秒で水素を高速製造、新しいアンモニアの分解手法を発見

数十秒で水素を高速製造、新しいアンモニアの分解手法を発見

大分大学の研究グループは、室温でアンモニアと酸素(空気)を触媒に供給するだけで、瞬時に水素を取り出でる新しい触媒プロセスを開発したと発表した。従来アンモニアの分解を行うには触媒層を加熱するために常に外部から熱供給が必要だったが、こうしたプロセスを簡易化し、効率よく水素を取り出せるという。高効率かつ省エネな小型の水素製造装置の実現に寄与するとしている。 水素をもっと簡単に生成、低温で可能な新しい触媒反応

水素をもっと簡単に生成、低温で可能な新しい触媒反応

早稲田大学は150度の低温度でメタンから水素を生成することに成功したと発表した。一般にメタンの水蒸気改質で水素を生成する場合は、700度程度の高温環境が必要になる。こうした反応を低温でも可能にすることで、生成コスト低減や簡易な水素製造への実現が期待できるという。 燃料電池のコストを削減する新装置、ロールで電解質膜を連続生産

燃料電池のコストを削減する新装置、ロールで電解質膜を連続生産

SCREENホールディングスはNEDOプロジェクトの一環として、固体高分子形燃料電池の電解質膜に、電極触媒を直接塗工・乾燥させる技術の開発に成功。この技術を適用した製造装置も開発した。触媒層付き電解質膜の連続生産が可能になり、燃料電池の製造時間の短縮と生産コスト低減が期待できるという。 低コストな燃料電池へ前進、レアメタル不要の触媒材料を開発

低コストな燃料電池へ前進、レアメタル不要の触媒材料を開発

燃料電池の普及に向けた課題の1つがさらなるコストの低減だ。電極触媒に用いる白金などの高価なレアメタルがコストを高める一因となっており、こうした貴金属を使わないカーボン触媒の研究開発が進んでいる。芝浦工業大学は窒素含有カーボン(NCNP)とカーボンナノファイバー(CNF)からなる炭素複合材料「NCNP-CNFコンポジット材料」の合成に成功。正電極触媒として実用化できれば、燃料電池などの低コスト化に貢献できるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

あなたにおすすめの記事PR

水素と一酸化炭素が50対50の比率の燃料で駆動する燃料電池のメカニズム。反応途中の触媒構造はX線解析で明らかにしたという 出典:九州大学

水素と一酸化炭素が50対50の比率の燃料で駆動する燃料電池のメカニズム。反応途中の触媒構造はX線解析で明らかにしたという 出典:九州大学