再エネ大量導入の時代、電力系統の混雑を考慮した「調整力」の確保をどうすべきか?:エネルギー管理(2/4 ページ)

系統混雑を考慮した調整力確保における課題

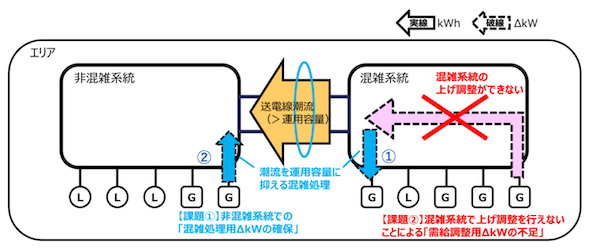

地内送電線の潮流が運用容量を超過することが想定される場合、その潮流を運用容量以内に抑える混雑処理が必要となる。

これにはまず図2の右側「混雑系統」において、「下げ調整」を行う(図2の1の青い矢印)。一旦これで、送電線運用容量超過は解消される。

ただしこれだけでは左側「非混雑系統」では需給バランスが崩れてしまう(需要過多)ため、これと同時に「非混雑系統」において、「上げ調整」を行う必要がある。(図2の2の青い矢印)

ここで、そもそも地内系統混雑はノンファーム再エネ電源の大量接続により生じる事象であるため、通常、下げ調整力を確保することは容易であると考えられる。

これに対して、上げ調整力を確保することは相対的に困難であり、この新たな調整力は「混雑処理用ΔkW」と呼ばれている。

従来、調整力とは「需要変動」「再エネ出力変動」「電源脱落」の3つの需給バランス変動に対応するものと整理されており、これら「需給調整用ΔkW」は当該エリア内のどこに立地していても、等しくその能力を発揮できる。

これに対して、新たな「混雑処理用ΔkW」は、非混雑系統に立地する電源等しか使用できないという大きな違いが存在する。よって「混雑処理用ΔkW」の新たな確保策が、第一の課題である。

また従来より、需給調整用ΔkWはエリア全体でその必要量を確保しているが、地内系統混雑が発生した場合には、元々確保していた需給調整用ΔkWのうち、混雑系統に立地する電源等は発動(上げ調整)できないこととなる。

この結果、エリア全体としては需要変動等に対応する需給調整用ΔkWが不足するため、エリアの需給調整に支障が生じる可能性がある。よって「需給調整用ΔkW不足への対応」が、第二の課題である。

これら2つの課題に対して、欧米諸国ではどのように対処しているかという事例が、小委員会で報告されている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針