需給調整市場の約定不足と価格高騰の問題――緊急対策は道半ばの状況に:第93回「制度検討作業部会」/第97回「制度設計専門会合」(3/4 ページ)

揚水発電の公募調達を検討

このように揚水発電による需給調整市場応札量が大きく減少した理由としては、2024年4月以降、揚水発電の運用主体が、一般送配電事業者(一送)から調整力提供者(BG)に変更されたことが挙げられる。

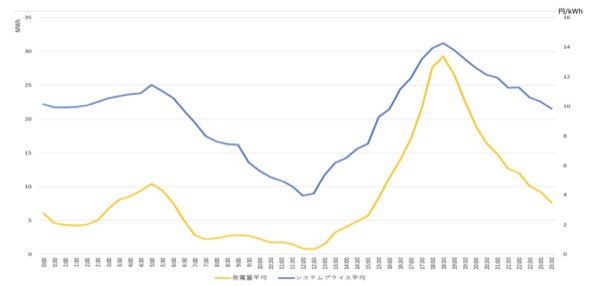

2023年度に電源I契約があった揚水機について、2024年4月の発電実績を確認したところ、夕方の高需要に向けて発電量を増やす傾向があり、揚水機がスポット市場価格の安値の時間帯にポンプアップし、市場価格が高値の時間帯に売電する「値差取引」を行っていると考えられる。このような揚水機による卸電力市場における値差取引は、ピーク時間帯の電力需給緩和及びスポット価格(kWh価格)の抑制に貢献するという点では、評価すべきと考えられる。

他方、調整力供出の観点では、一次・二次①は電源をあらかじめ並列しておくことが要件として課せられているため、上池容量に限りがあり、最低出力が50%程度と高い揚水機にとって応札が難しいとされる。また、BGがポンプアップ原資を準備した上で、需給調整市場に一部時間帯のみを調整力として切り出して供出することは、運用上の難しさがあることも指摘されている。

揚水機による需給調整市場応札量が少ないことは、需給調整市場全体に大きな影響を与えていることから、対応策として、⼀定量の揚水機を一定期間、⼀般送配電事業者が借り上げて運用する「公募調達」の実施が提案されている。

ただし、このような公募調達を行うとしても、リクワイアメントと利益のバランス次第では、揚水機が公募調達には応札しない可能性もある。このとき、揚水機を調達すること自体が目的ではないため、火力や蓄電池・DR等を公募対象とすることも合理的である。今後、応札インセンティブを確保しつつも適切な価格規律が働く公募調達について検討を深める予定としている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針