日本企業の勝ち筋は? 種類別に考えるバイオ燃料の事業機会と展望:バイオ燃料の社会普及に向けた将来展望(3)(2/3 ページ)

(i)バイオエタノール

日本において第一世代に分類される穀物類などのバイオマス原料は、気候などの関係により大量調達が困難である。木質系の植物残渣(セルロースなど)・廃食油を原料とする第二世代や、微細藻類を原料とする第三世代バイオマスは、日本の国土の67%が森林であることから比較的可能性があるものの、技術革新が必要な段階である。

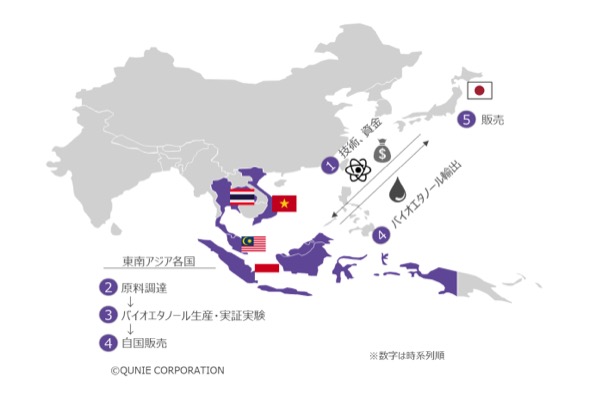

そのため、国産バイオエタノールを国内のリソースだけで生み出すのは困難である。したがって、資源の乏しい日本がエネルギーを確保するためにこれまでも取り組んできた手法にならい、資源の豊富な国々から原料を調達して日本で最終製品化する、あるいはその国々で最終製品化までした上で輸出する、というのが現実的と考えられる。では、どの国々からの調達が適しているのか。その筆頭候補は東南アジアと筆者は考える。

東南アジアは日本にとって地政学的リスクが低く、物理的な距離が近いため運搬コストも比較的安価である。加えて、タイ・インドネシア・ベトナムなどとの間で二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism:JCM)を結んでいることから、それらの国々と日本双方にバイオエタノール事業で協力するインセンティブが整っていると言える。

さらに、アメリカとブラジルが突出しているためあまり知られていないが、タイやインドネシア、マレーシア、ベトナムはサトウキビやキャッサバなどのバイオエタノール原料が豊富に存在する。このような背景から、日本企業が東南アジア諸国と連携してサプライチェーンを新たに構築する取り組みや、原料が豊富に存在するため日本で行おうとしている実証実験などを東南アジアで行うことは理に適っているだろう。

以上を図1にまとめる。

(ii)バイオディーゼル

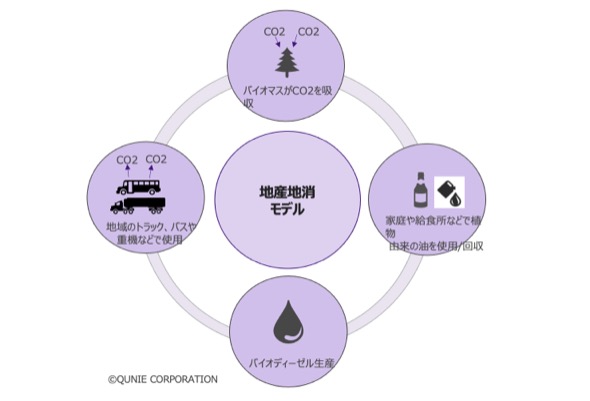

バイオディーゼルは、他の油種以上に地産地消が普及すると筆者は考える。バイオディーゼルは主に第二世代である廃食油を原料として生産されるが、それらは全国の家庭や学校の給食所、飲食店など都道府県を選ばずどこでも一定数量確保できる。自治体によるが、従前、てんぷらなどで使った油は固形化させて可燃ごみとして廃棄するよう求められてきた。

しかし、これまでは捨てることしか選択肢がなかった廃食油も、環境に優しい製品の貴重な原料となる。回収された廃食油は精製施設で不純物を除去する工程などを経てバイオディーゼルに生まれ変わり、トラックやバス、建設現場の重機などといった、全国どこにでも需要がある燃料として使用できる(図2)。同じ廃食油を原料としてバイオジェット(SAF)も生産可能であるが、使用先が飛行機に限定されるバイオジェットと異なり、バイオディーゼルは上述の通り地域に利活用先が多く存在する特長を持ち、この点が地産地消と相性が良い燃料と言える。現在でも一部の自治体で同様の取り組みが始まっているが、原料とその利活用先も同じ地域内にあることから、今後ますますこの動きは広まっていくだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 約定単価・総額は過去最高 29年度対象の容量市場メインオークション約定結果