日本企業の勝ち筋は? 種類別に考えるバイオ燃料の事業機会と展望:バイオ燃料の社会普及に向けた将来展望(3)(3/3 ページ)

(iii)バイオジェット(SAF)

第2回で解説した通り、航空燃料に関する規則であるReFuelEU Aviationによって2025年以降からSAFの混合義務化が始まることに加えて、EU-ETS(Emission Trading System)によってSAFはCO2排出量ゼロとして扱われ、航空会社に対してSAF使用量に応じて追加的な排出枠が割り当てられることが決まっている。

これは規制によって航空会社に強制的にSAFの使用を迫っているが、企業側に使用したい思わせるインセンティブをしっかりと用意するという、“ルールメイキング”の実績が豊富なEUらしい政策と言える。これらにより、EUが世界に先駆けてSAFの需要を牽引すると考えられる。

一方日本では、国産SAFの量産化は2025年に年間約3万キロリットルの規模で開始されるものの、原料の大量調達の困難さなどから世界的なスケールではない。実際、世界を見ると再生可能燃料メーカーで世界最大クラスのフィンランドのNeste社1社で2026年度にも220万トン/年の規模であることから、日本の国産SAFの十分な数量確保の道のりは遠いと言わざるを得ない。

そこで、国産SAFの大量製造を実現するために、まずは世界のSAF製造大手などがEU向けなどで検討している、あるいは既に運営するプロジェクトに対し、出資することが現実的な解ではないだろうか。これにより、SAFに関するプラント建設・原料調達・製造・輸送・販売・各バリューチェーンプレイヤーの動向などに関する知見やノウハウの蓄積が可能となり、将来的に国内外で単独で実証・商用化する際に、それらを活用した収益性の向上が期待できる。

また、SAFはその製造方法が非常に多いことも特徴の一つである(第1回参照)。既に商用化されている製造方法もあるものの、今後どの製造方法が主流になるのかの見極めは非常に重要になってくる。その意味でも、プロジェクトへの一部出資に留めることはリスクマネジメントにもつながるため有効な打ち手の一つとなり得る。

3つの燃料に共通するキーポイントとは?

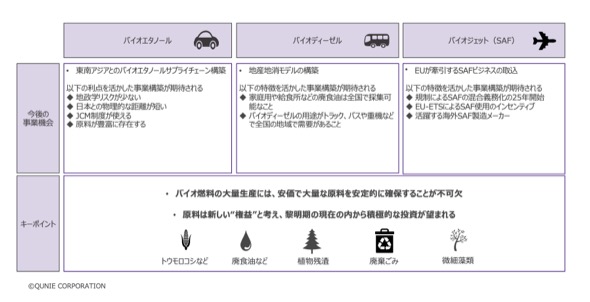

以上が、日本企業におけるバイオ燃料の種別ごとに想定される事業機会であるが、いずれの燃料にも共通するキーポイントが存在する。それが、安価で大量に原料を安定的に調達する重要性である。これは、日本に限った話ではなく、世界中の企業に当てはまる。

バイオ燃料は基本的に既存の燃料インフラを使用可能で、一度製造できればそのあとのサプライチェーンや、使用中における保安などは従来の石油由来の燃料と変わらない。従来の石油由来の原料との最も大きな相違点は原料である。これまでは廃棄していたような使用後の食用油やその他の木質系バイオマスの大量調達の必要性が出現し、技術開発と併せて各企業はその原料確保に躍起になっている。

これは逆に言えば、黎明期であるこのタイミングで、それらの原料を安価で大量かつ安定的に調達可能なルートを確保できれば、新しい“権益”として長期的な利益の源泉となり得るのだ。日本企業におかれては、このキーポイントを適切に捉え積極的に原料への投資を検討の俎上(そじょう)に挙げて頂きたい。日本企業におけるバイオ燃料の種別ごとに想定される事業機会をこのキーポイントとともに図3にまとめる。

おわりに

3回の連載を通して、バイオ燃料ビジネスのグローバルでの政策動向などを紹介することで他国から得られる示唆や、今後考えられるバイオ燃料の事業機会を種別ごとに整理し、共通するキーポイントを解説してきた。残念ながら、第一世代バイオマスを原料とするバイオ燃料製造は、日本の気候的および地理的な属性から安価な原料の安定確保が難しく、日本での大規模生産が難しい側面があった。しかし、競争が熾烈(しれつ)を極めるだろう第二世代以降原料の安価で大量に安定的な確保ができれば、国内でのバイオ燃料生産は十分に現実味を帯びてくる。それに伴い、長年さらされてきた現在の石油由来資源に対する中東リスクが低減されれば、日本のエネルギー安全保障の確保に大きく貢献することとなる。本稿がその一助になれば幸甚である。

関連記事

インバウンド急増で生じた航空燃料不足、その原因と対応策は?

インバウンド急増で生じた航空燃料不足、その原因と対応策は?

インバウンド需要が急増するなか、航空燃料(ジェット燃料)の不足が大きな課題となっている航空業界。政府は対応に向け設置したタスクフォースを設置し、7月には「航空燃料供給不足に対する行動計画」を取りまとめた。 種類別に見たバイオ燃料の普及課題、足元の本命となる燃料はどれなのか?

種類別に見たバイオ燃料の普及課題、足元の本命となる燃料はどれなのか?

主に運輸分野における脱炭素化の切り札として期待されている「バイオ燃料」。さまざまな種類が存在するバイオ燃料だが、その現状と展望はどのようなものなのか。国内外の状況から普及に向けた展望までを、全3回にわたって解説する。 EUや米中の戦略は? 諸外国におけるバイオ燃料政策の動向

EUや米中の戦略は? 諸外国におけるバイオ燃料政策の動向

運輸分野における脱炭素化の切り札として期待されている「バイオ燃料」の動向について解説する本連載。第2回目となる今回は、主要各国・地域のエネルギー戦略におけるバイオ燃料の位置付けや、政策動向について解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 太陽光パネルの新たなリサイクル制度 第一段階では「大量排出者」を義務対象に