再エネの拡大で懸念される系統安定性 系統データ計測を精緻化へ:第105回「調整力及び需給バランス評価等に関する委員会」(1/4 ページ)

再エネなどのインバータ電源(非同期電源)が増加する一方、火力発電などの同期限源の減少が予測されている日本。その対策を検討する上で重要になる系統関連のデータ計測について、より高度な情報収集を行う方法について検討が行われた。

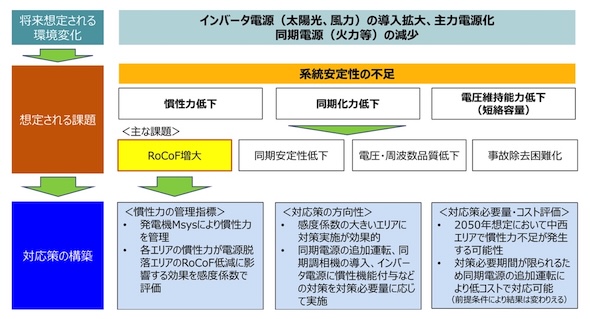

第7次エネルギー基本計画案では、太陽光発電・風力発電といったインバータ電源(非同期電源)のさらなる増加と火力等の同期電源の減少が想定されている。これにより、慣性力・同期化力の低下が進み、系統安定性の不足といった課題の顕在化が懸念される。

このため、電力広域的運営推進機関の「調整力及び需給バランス評価等に関する委員会」では、これまで技術的課題への対応策の検討や対応コストの整理を行ってきた。同委員会の第105回会合では、シミュレーションの精緻化や系統運用の高度化に必要となる、詳細な系統データの計測に向けた新たな測定装置の導入に関する検討が行われた。

慣性力低下による周波数変化率RoCoF増加対策

従来の火力発電では、蒸気タービンが発電機内の回転子(ローター)を回転させており、回転子には一定の「慣性」が働いている。また、火力等の同期発電機は需要(負荷)の変動等によって生じた回転数(位相)の差に応じて電力を出力することにより、回転数の差を無くす方向に反応しており、この同じ回転数に戻そうとする力を同期化力と呼ぶ。

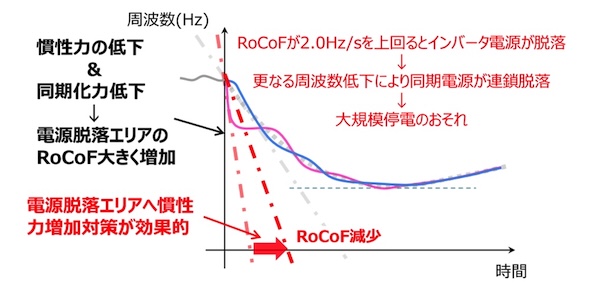

周波数の変動は、電力系統の品質を示す重要な指標の一つであり、一般送配電事業者では、需給変動が発生した場合の周波数変化の傾きを表す「周波数変化率RoCoF(Rate of Change of Frequency)」を用いて管理している。また系統連系規定では、電源のFRT要件(Fault Ride Through)を定め、RoCoFが2.0Hz/s以内では運転の継続を求めている。

今後、同期発電機の減少により慣性力・同期化力低下が進むと、電源脱落エリアのRoCoFが増大すると考えられており、RoCoFがFRT要件の2Hz/sを超過するとインバータ電源が運転停止することで更に周波数が低下し、同期電源の連鎖脱落による大規模停電に至ることも懸念される。

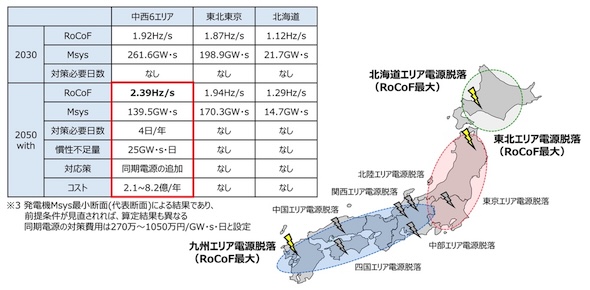

このため広域機関では、第6次エネルギー基本計画やマスタープランの前提条件に基づき、2030年及び2050年時点の北海道、東北東京、中西6エリアにおけるRoCoFを試算(シミュレーション)したところ、2050年の中西6エリアではRoCoFが2.0Hz/sを超過する結果となった。

ここでの慣性不足量は25GW・s・日と試算されており、この対策として同期電源の追加を行う場合、対策費用は2.1〜8.2億円/年と推計される。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に