カーボンフットプリントの活用で日本製品の競争力強化 経産省が戦略策定へ:第1回「GX実現に向けたCFP活用に関する研究会」(1/5 ページ)

製品・サービスの脱炭素価値を表す指標として今後の活用が期待される「カーボンフットプリント(CFP)」。経済産業省はその普及に向け新たな研究会を設置し、CFP活用の方向性と必要な対策について検討を開始した。

エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現であるGX(グリーントランスフォーメーション)に向け、国は「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」(GX推進戦略)を改訂し、2025年2月18日には「GX2040ビジョン」を策定した。

カーボンプライシングが発展途上にある短中期の局面でGX政策を持続的に行うためには、環境価値の見える化などによる需要の創出と拡大が不可欠である。消費者に製品・サービスの脱炭素価値を伝える指標としては、一般的に「カーボンフットプリント」(CFP)が用いられている。

近年、国内外において環境政策及び産業政策としての観点から、CFPを活用した政策が実施されており、国際競争におけるCFPの重要性が高まりつつある。

このため経済産業省は、新たに「GX実現に向けたカーボンフットプリント活用に関する研究会」を設置し、諸外国の政府・企業等の動向を踏まえ、日本の製品競争力を強化するためのCFP活用の方向性と必要な対策について検討を開始した。

カーボンフットプリント(CFP)算定の概要

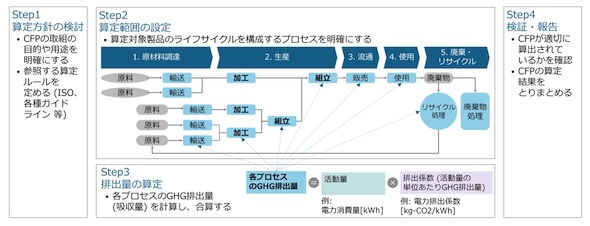

カーボンフットプリント(CFP)とは、製品・サービス(以下、製品と略す)のライフサイクル全体でのGHG排出量をCO2に換算したものであり、製品のライフサイクルを構成するプロセスを明らかにし、各プロセスのGHG排出 (吸収) 量を積み上げて算定する。

企業単位の排出量とは異なり、CFPは製品単位の排出量を示す指標であり、GX製品そのものの環境価値を表現することにより、需要・購入につなげることが期待されている。

最終製品では、図1の「5.廃棄・リサイクル」までを算定対象範囲とすること(Cradle to Grave)が一般的であるのに対して、部素材等の中間製品では「3.流通」まで(Cradle to Gate)を算定対象範囲とするなど、業界・製品により違いが存在する。

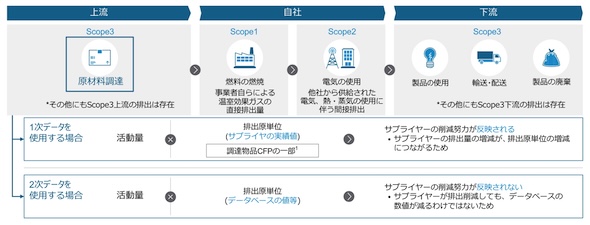

また、正確にCFPを算定し個々の削減努力を適切に評価するためには、一次データを使用することが望ましいが、現実には多段階にわたるサプライチェーンを遡って膨大な製品単位の一次データを取得することは困難であるため、データベース化された二次データが広く用いられている。

CFPの算定に際しては、算定範囲(バウンダリー)の違いや一次/二次データの違いのほか、機能単位の違い、カットオフの違い、アロケーション(配分)の違い、リサイクルの取扱いの違い等により、CFP算定結果が異なるため、直接的な比較については慎重な確認が必要となる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 電力の「供給信頼度評価」の課題とは? EUEと予備率の関係性を読み解く

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善