マグネシウム電池の劣化挙動を解明 「水」が性能低下の原因に:蓄電・発電機器

北海道大学がマグネシウム電池の劣化挙動を解明。電解液に含まれる微量の水分が電池部材の腐食や正極の溶出などを促進することが分かったという。

北海道大学大学院理学研究院の研究グループは2025年5月21日、次世代電池として期待されるマグネシウム電池の劣化挙動について、電解液に含まれる微量の水分が電池部材の腐食や正極の溶出などを促進することを解明したと発表した。水分の混入を厳格に管理すれば、マグネシウム電池の高エネルギー動作が実現できるという。

資源的制約が無い次世代の蓄電池として期待されているマグネシウム電池だが、実用化にはさらなる高エネルギー化が必須とされている。それに向けて、近年開発された弱配位性アニオンを有するマグネシウム塩を用いたエーテル系電解液が注目されている。この電解液はマグネシウム金属負極側の反応が効率よく進行するメリットがある。一方で酸化物正極側の反応に対しては可逆性が悪く、低可逆性を示す原因の解明や、この電解液に適用可能な正極材料の創出などが求められていた。

今回研究グループはマグネシウム電池の正極と電解液の界面で生じる劣化挙動を調べるため、二酸化マンガン正極とエーテル系電解液界面の反応を調査。電解質にはフルオロアルコキシボレートアニオンまたは、フルオロアルコキシアルミネートアニオンからなるマグネシウム塩を用いた。

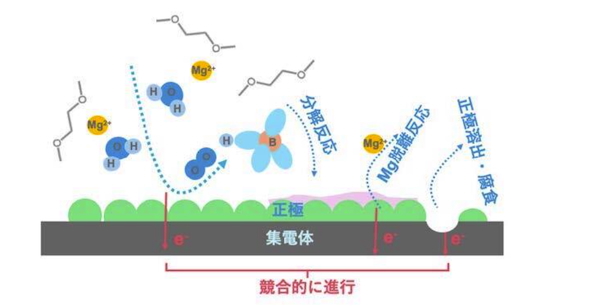

実験の結果、二酸化マンガン正極に対してマグネシウム挿入脱離反応の影響はわずかで、代わりに多くの副反応が進行。具体的には、正極の集電体や電池部材に用いたステンレスやアルミニウムなどの金属の腐食や、電解液へのマンガン成分溶出、エーテル溶媒や弱配位アニオン電解質の酸化分解が進んだ。こうした副反応は、電解液中に含まれる微量の水分によって促進されることが分かったという。

また、電解液中に存在する水分子は、マグネシウムイオンと優先的に結合し、正極との反応時に分解し、副反応を引き起こしていることが、分光分析と第一原理計算によって明らかになった。しかも、水分量が200ppm程度の電解液であっても、ステンレス部材の腐食反応は進行することが分かった。一方で、低水分量の電解液を用いれば、高電圧動作条件となる4Vで50回以上の充放電が可能になることを確認したとしている。

関連記事

容量を従来比27%削減 オムロンが家庭用蓄電池に小型モデル

容量を従来比27%削減 オムロンが家庭用蓄電池に小型モデル

オムロンが家庭用蓄電池に新モデルを追加。従来より大幅な小型化を図ったのが特徴だ。 リチウムイオン二次電池市場は2040年に2.6倍に レドックスフロー電池需要も急増

リチウムイオン二次電池市場は2040年に2.6倍に レドックスフロー電池需要も急増

富士経済がリチウムイオン二次電池などの世界市場の見通しを公表した。 太陽光&蓄電池ビジネスに変化の兆し 2025年度から始まる注目の新制度

太陽光&蓄電池ビジネスに変化の兆し 2025年度から始まる注目の新制度

2025年度、屋根設置太陽光と蓄電池に関する新制度がスタートした。「FIT/FIP制度における初期投資支援スキーム」「建築物の省エネ基準適合義務化」「FIP電源併設蓄電池の系統充電の拡大」「系統用蓄電池の早期連系追加対策」、それぞれのポイントとビジネスへの影響は?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に