送配電設備の運用効率化の状況は? 一般送配電各社の計画進捗が公開:第9回「送配電効率化・計画進捗確認WG」(1/4 ページ)

2025年6月に開催された第9回「送配電効率化・計画進捗確認ワーキンググループ(WG)」において、一般送配電事業者の送配電設備に対する投資・運用の効率化計画についての進捗状況が公開された。

電力の託送料金制度では、2023年からレベニューキャップ制度が開始され、一般送配電事業者(一送)は効率化計画を含む事業計画を着実に実施していくことが求められている。

このため、電力・ガス取引監視等委員会の「料金制度専門会合」では一送各社の目標計画等の達成状況を確認しており、2023年5月に設置した「送配電効率化・計画進捗確認ワーキンググループ(WG)」では、送変配電設備等の資材調達や設備工事、設備保全等について、マクロ的検証やミクロ的検証を行ってきた。

また、一送10社で構成する「送配電網協議会」は、同時期に「送配電網投資・運用効率化委員会」を設置し、デジタル化や仕様統一など、協働で取り組むべき投資・運用の効率化について検討を行ってきた。

表1.全体投資額とWG検証カバー率(※金額は、2017〜2021年度に竣工された資産単位物品の物品費・工事費ごとの建設工事口データを採録し、10社合計して年平均したもの。取替修繕費を含む) 出典:送配電効率化・計画進捗確認WG

表1.全体投資額とWG検証カバー率(※金額は、2017〜2021年度に竣工された資産単位物品の物品費・工事費ごとの建設工事口データを採録し、10社合計して年平均したもの。取替修繕費を含む) 出典:送配電効率化・計画進捗確認WGWGでは、送変配電に係る主要な設備を選定し、それらの物品費・工事費の検証・確認を行っており、投資額全体に占める検証のカバー率(金額ベース)は、送電で95%、変電で75%、配電で86%に上る。2025年6月に開催された第9回WGでは、その取りまとめが報告された。

送電設備に係るマクロ的検証

WGでは、送電・変電・配電ごとにテーマを分け、各設備の調達に関する競争発注比率の推移や事業者間での横比較、その数値の背景にある要因分析を通じて、主要設備の特色や工事の流れ、サプライヤー構造等について検証を行った。

一般送配電事業者(一送)による送電・変電・配電の投資額合計のうち、送電の占める割合は約22%である。送電設備は、一般的に安価な「架空送電方式」を採用し、市街地など架空送電設備の建設が困難な場合は「地中送電方式」を採用している。このため、送電「鉄塔」の投資額が送電設備の最多(物品費の5%、工事費の34%)を占めている。

鉄塔は相対的にサプライヤーの数は多いものの、輸送コストの影響もあり、サプライヤーの固定化傾向が見られた。鉄塔に使用する鋼材等はJISに準拠し、仕様統一されているが、鉄塔の形状や高さ、強度等は、系統や立地環境等を踏まえて設計されるため1基ごとに異なり、受注生産を行っている。

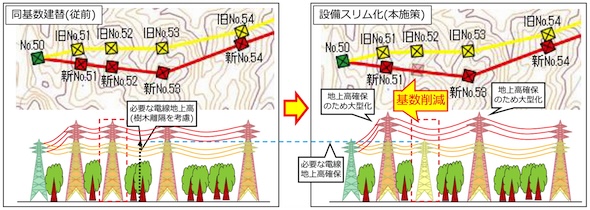

また、日本では山間部に鉄塔を建設することが多く、索道やモノレール等を建設して資材等を運搬する必要があるため、仮設費が工事費の4〜5割を占める場合もある。このため、建替鉄塔を高くすることで、長径間化し、鉄塔の基数自体を減らす取り組みを行う事例も報告されている。

送電に係る主要物品のうち、強化プラスチック複合管(PFP管)のサプライヤーは国内1社のみ、「がいし(碍子)」のサプライヤーは2社程度と非常に限定的である。これらの物品は送電分野以外での汎用性が低く、新規参入するメリットが乏しいためと考えられる。

このようにサプライヤーが固定化する中でも、効率化を進める施策として行われているのが、設備仕様の統一や、発注形態の工夫である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針