“非エンジニア”でも生成AIで効率化ツール量産 LINEヤフーで社内表彰グランプリを獲得したAI活用術とは

LINEヤフーは社内表彰制度「データアワード」を開催している。社内でのデータ活用などの取り組みを評価する取り組みであり、2024年には生成AI部門も設けられた。今回は非エンジニアでありながら、生成AI部門でグランプリを獲得した、顧客分析統括本部の松原吏志さんに、仕事でのAI活用術を聞いた。

松原さんは主に、マーケティングリサーチ業務を担当しており、各サービスのマーケティングリサーチやデータ分析などを行っている。松原さんは、これまで手作業で行っていた一部の業務について生成AIで効率化できないかと考えた。そこで、LINEヤフーの独自AIアシスタント「ChatAI」(米OpenAIが提供するAPIを利用)でノーコードで業務効率化ツールの開発を始めた。

「私自身は非エンジニアで、エンジニアリングの経験もなかった。しかし、生成AIを使うことで自分には遠いものと思っていたツール開発にも取り組めると気付いた。そこでChatAIに対して『●●のプログラムを作りたいから、そのためのVBAやPythonのコード生成をして』と指示を出し始めたところ、想像以上にうまくいった」(松原さん)

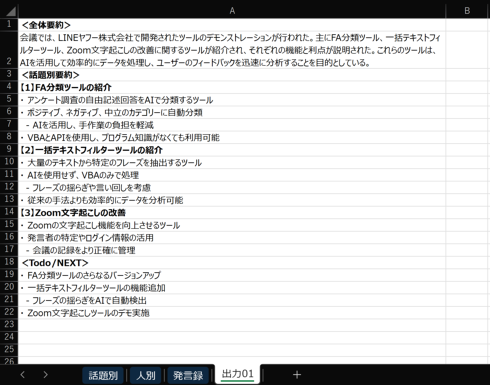

そうして複数の効率化ツールを開発したという松原さん。これらのツールは、今現在も実業務にも活用し、他社員にも展開しているという。今回はその中から3つのツールを紹介してもらった。

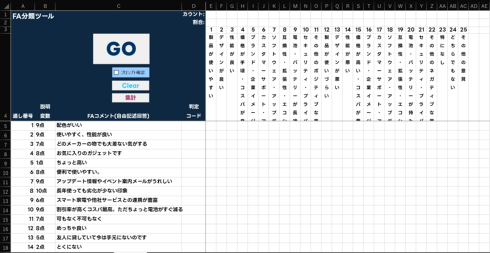

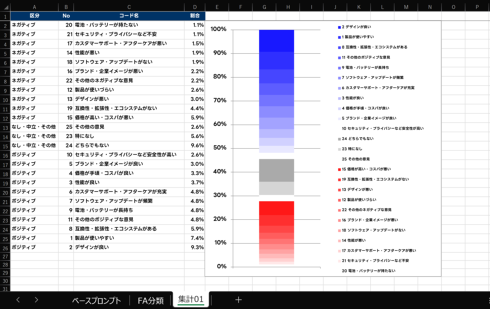

「FA分類ツール」で自由回答を取りまとめ

まず1つ目が、アンケート調査でユーザーが答えた自由記述の回答をまとめる際に使う「FA分類ツール」だ。これまで松原さんが作業する際は、Excelなど各種ツールを使い集計しながらも人力で行うタスクも多く、作業を終えるのに多くの時間を要していた。これを解消するためにChatAIを通して、FA分類ツールをノーコードで生成した。

このツールでは横軸に「製品が使いやすい」「デザインが悪い」など、ユーザーの回答を属性別に分類する項目を並べ、縦軸にはユーザーの自由回答を並べる。その後、処理を指示する「GO」ボタンをクリックすれば、縦軸の自由回答が横軸のどの項目に当てはまるかをツールが判断し、チェックマークをつけてくれる。

松原さんが行ったデモンストレーションでは、処理速度もスムーズで250件分の分類作業を1〜2分程度で終えた。またチェックを付けるだけでなく、ユーザーの回答属性の分布も同時に集計し、その比率も表示。グラフ化も可能で、回答属性をグラデーションで表現するなど、ビジュアライズ化して結果の確認もできる。

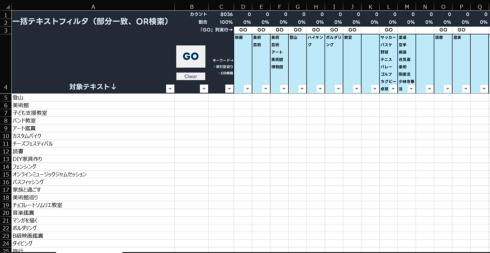

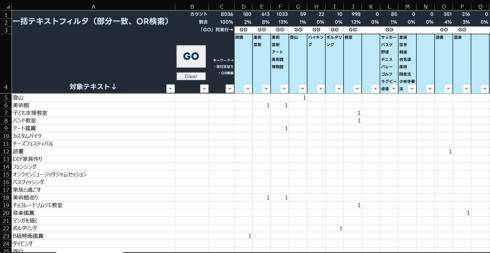

理想の「テキストフィルター検索ツール」を実現

次に紹介してくれたのが、アンケート調査の自由回答の中にある特定のワードをフィルタリングする「テキストフィルター検索ツール」だ。同様の機能は、Excelにも備わっており、松原さんも当初はそちらを使っていた。しかし一度に2つのワードしか入れられず、使いにくさ感じていたため、生成AIを使って1からツールを自作したという。

デモンストレーションでは8000件のデータ処理を披露。縦軸にはユーザーの自由回答を、横軸には抽出したいキーワードをまとめた。こちらのツールも「GO」ボタンをクリックしてやるだけで、縦軸の回答内容を自動分析し、わずか数分で集計結果をまとめてくれた。

「Zoom文字起こし要約ツール」でWeb会議もスムーズに

3つ目に取り上げるのは「Zoom文字起こし要約ツール」だ。Zoomでビデオ会議する際に、このツールを起動してやることで会議中の発言を全て文字起こししてくれる。またボタンをワンクリックするだけで、会議内容を要約する機能も備える。

「例えば、1時間のミーティングだったら50分たったころに要約機能を使うことで、参加者全員で会議内容を振り返ることができる。可視化してあげることで残り時間で話すべきことが明確になり、会議時間を有効に使うことをアシストしてくれる。また、議事録を作成する上での助けにもなる」(松原さん)

「生成AIを使わないことが大きな差になる可能性」

この他にも、さまざまなツールを開発しているという松原さん。その数は約20個(2月時点)近くあり、中には他社員にも提供するなど横展開を始めているものもあるという。「AIツールで効率化した業務があることで時間が浮き、別の業務に回す時間を捻出できている」(松原さん)

横展開に当たって、社内エンジニアにもAIが作成したソースコードの確認作業も依頼。安全性などについても検証を行った。「エンジニアからは『非常に斬新なコードで面白かった』『非エンジニアがここまでのツールを作れるとは思わなかった』などコメントをもらった」と松原さん。

「これから先、生成AIによる効率化は重要になってくると思う。もちろん、従来のやり方でも業務はできると思うが、私のような非エンジニアでも生成AIで効率化を実現できたように、各企業でそれら事例が現れていく。生成AIを使わないことが大きな差になる可能性があるのなら利用したほうがいいのでは」(松原さん)

松原さんは、ChatGPTの登場初期からプライベートで生成AIで触れる機会を設けていたという。生成AIで業務効率化を図りたいと望むなら何よりもまずは、生成AIを使ってみること。実際に手を動かすことが何よりも重要であると、松原さんは話す。

LINEヤフーは独自アシスタントを整備していたことで、非エンジニアが思わぬ業務効率化を実現した。この先の時代、企業は社内インフラに生成AIを整備して投資していくことで、思わぬリターンを得られる事例が増えていくのかもしれない。

関連記事

DeNA南場会長「現在の事業、人員は半分に」 “AIにオールイン”の意思表明 もう半分を新規事業へ

DeNA南場会長「現在の事業、人員は半分に」 “AIにオールイン”の意思表明 もう半分を新規事業へ

「現在の事業、人員は半分に」 ──DeNAのAI戦略とは。 AIの社会実装、日本はなぜ遅れる? 原因は“下請けへの伝言ゲーム”か PKSHA代表が解説

AIの社会実装、日本はなぜ遅れる? 原因は“下請けへの伝言ゲーム”か PKSHA代表が解説

日本ではなぜAIの社会実装が遅れているのか──AIベンチャー・PKSHA Technologyは、事業戦略説明会でそんな内容の講演を行った。自社のビジネスモデルを開示し、課題解決のポイントを説いた。 Sansanグループの“AI推進担当”は生成AIをこう使う 営業・プロジェクト進行管理に一役

Sansanグループの“AI推進担当”は生成AIをこう使う 営業・プロジェクト進行管理に一役

エグゼクティブやインフルエンサー、企業内のAI活用推進者などの生成AI活用法に注目。今回はSansanの営業職で、グループ内のAI活用を推進しているという人材のAI活用法を紹介する。 LINEヤフー、広告サービスに画像生成AI機能 拡張生成で素材のアスペクト比を変更可能に

LINEヤフー、広告サービスに画像生成AI機能 拡張生成で素材のアスペクト比を変更可能に

LINEヤフーが、広告サービス「Yahoo!広告 ディスプレイ広告」の顧客向け管理ツールに、画像生成AIを活用した新機能を追加したと発表した。AIに画像素材を拡張・余白部分を生成させ、後からアスペクト比を変更可能に。これにより、広告主による広告作成の負担を減らすという。 「社内のアレ分からん、教えてAI」 LINEヤフーが独自ツールを全社導入 RAG活用で年80万時間削減へ

「社内のアレ分からん、教えてAI」 LINEヤフーが独自ツールを全社導入 RAG活用で年80万時間削減へ

LINEヤフーは、独自開発した生成AIツール「SeekAI」を全従業員向けに導入すると発表した。これにより、社内規定やルール、問い合わせ先、コーディング時の技術スタック、顧客や取引先とのコミュニケーション履歴などをより効率的に把握できるという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.