マザーハウス社長の山口絵理子が語る経営哲学――対立を越えて「よりよい解」を生み出す「サードウェイ」とは(1/5 ページ)

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」――。24歳の時、そんな信念のもと総合ファッションブランド「マザーハウス」を立ち上げたのが、同社の社長を務める山口絵理子氏だ。

革なのに軽く、デザインにこだわりぬいたバッグの数々、シンプルで個性的なジュエリー、上質で軽やかなファブリックは、熱狂的なファンを引きつけてはなさず、山口氏の信念に賛同する人だけではない多くのファンも生み出している。

そんなマザーハウスの創設者である山口氏がこの夏、初の「ビジネス書」を刊行した。タイトルは「Third Way 第3の道のつくり方」(ディスカヴァー・トゥエンティワン刊)。Third Wayという同氏の経営哲学は、マザーハウス創業のきっかけにもなり、その後、企業運営をする上で同氏がよりどころにしてきたものでもある。

Third Wayとは一体、どのような考え方なのか――。本記事では、8月2日、東京・六本木のアカデミーヒルズで行われた講演の内容を紹介する。

マザーハウスの社長を務める山口絵理子氏。24歳で「途上国から世界に通用するブランドをつくる」というミッションを掲げ、総合ファッションブランドのマザーハウスを起業。現在、10カ国38の店舗を展開している。8月13日、初のビジネス書となる「Third Way 第3の道のつくり方」(ディスカヴァー・トゥエンティワン刊)を上梓した

マザーハウスの社長を務める山口絵理子氏。24歳で「途上国から世界に通用するブランドをつくる」というミッションを掲げ、総合ファッションブランドのマザーハウスを起業。現在、10カ国38の店舗を展開している。8月13日、初のビジネス書となる「Third Way 第3の道のつくり方」(ディスカヴァー・トゥエンティワン刊)を上梓した対立を越えて「よりよい解」を生み出す「サードウェイ」とは

新しい書籍のタイトルにしている「サードウェイ」は、私にとってとても大きな意味を持つ言葉なのですが、出版が近づくにつれて、「ちょっと、大きいことを言ってしまったかな」と、すごく焦っているんです。

でも、自分の中では、生きていく上での指針となってきたし、その考えをもって13年間、(途上国から世界に通用するブランドをつくるというミッションを掲げるファッション、ジュエリーブランド)マザーハウスの商品デザインも経営も、チーム作りもやってきたので、「この考え方が、みなさんの日常生活にとって少しでもプラスになればいいな」という気持ちでこの本を書きました。

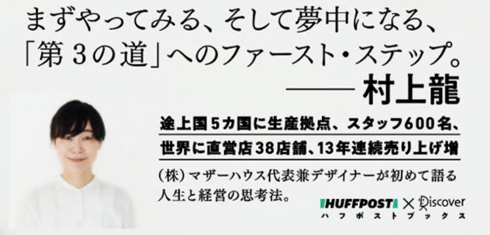

「まずやってみる、そして夢中になる、『第3の道』へのファースト・ステップ」という本の帯は、村上龍さんが書いてくださいました。実は、この講演の3日前くらいにどんでん返しがありまして、そう決まったんです。(以前、カンブリア宮殿に出たことがあるので)「読んでくれるかな」くらいな気持ちで村上さんに送ったのですが、私の哲学や考え方に賛同してくださって、今回、帯を書いていただくことになりました。

そもそも、サードウェイとは何かというと――みなさんは日常生活の中で、“何かと何かの間に挟まってるなぁ”と感じる瞬間ってありませんか? 私自身も「途上国と先進国」「組織と個人」「自分がやりたいことと会社としてやらなきゃいけないこと」など、いろいろなはざまがあります。そんな時に「真ん中を取る」という考え方をするのではなく、「それぞれのいいところをかけ算したらどうかな」と考えるのが、サードウェイの根幹をなすものです。

さらに大事なのは、それをかけ算するだけではなく、どんどん精査していくような道のりをたどることなんです。マザーハウスを経営してきた13年を振り返ってみると、2つの相反する考え方の間を行ったり来たりする「振り子みたいだったな」と思ったんですね。

例えばそれは、「より多くのお客さまの声を聞きたい」と思う一方で、「もう少しデザイナーとして戦ってみたい」と思うこともあったりして、その二つの間を振り子のようにゆられながら考え、よりよい方法を見つけながらだんだんと階段を上っていくような感覚で、書籍では、それをサードウェイという言葉に載せて形にしてみました。

私たち日本人は、相反する二つのことがあったときに、真ん中を見つけることがすごく得意だと思うんです。それが調和をもたらしている、と思いがちなところもありますが、「実は、最適解ってそうではないんじゃないか」と思うことがよくあったんです。

「全く違うように思っている人たちを、少しまとめ上げる」という「かけ算」をしてみて、「それでできるものって何だろう」と、ワクワクしていたほうが新しい道が開けるんじゃないか、それこそが最適解なのではないか――と思ったのです。

ちょっと抽象的すぎるので、私自身の人生と掛け合わせながら説明してみましょう。

関連記事

ANAを変えた、見えない課題を発掘する「魔法のワークショップ」とは

ANAを変えた、見えない課題を発掘する「魔法のワークショップ」とは

歴史ある大企業にイノベーションを起こす――。この難題をやってのけたのが、ANAでイノベーション推進部の部長を務める野村泰一氏だ。インタビューの後編では、ANAの役員たちも驚いたという課題発掘ワークショップについて聞いた。 リーダーに大事なのは「IQより愛嬌」? 変革の大敵、“変わりたくない人々”を巻き込む方法

リーダーに大事なのは「IQより愛嬌」? 変革の大敵、“変わりたくない人々”を巻き込む方法

企業の変化を妨げる「変わりたくない人々」。CIOはどうやって彼らを納得させればいいのか。 元楽天トップセールスが編み出した「半年でチームを自走させる」マネジメント、3つの秘訣

元楽天トップセールスが編み出した「半年でチームを自走させる」マネジメント、3つの秘訣

少子高齢化に伴う人材不足が深刻化する中、“今、いるメンバーの力をどうやって最大化する”かが、リーダーの腕の見せ所だ。元楽天のトップセールスマンが編み出した、短期間で自走するチームを作る方法とはどんなものなのか。 日清食品HDのIT部門トップに聞く 「変化に強いリーダー」はどうやったら育つのか

日清食品HDのIT部門トップに聞く 「変化に強いリーダー」はどうやったら育つのか

これまでの当たり前を疑える目を持ち、社内外からさまざまな情報を集めてくるフットワークの軽さがあり、変化に対応できる柔軟なマインドを持っている――。そんな“変化の時代に必要とされるリーダー”は、どうやったら育つのか。 優秀な人が大量に辞めていく企業の共通点は? 「人材流出企業の覆面座談会」で明らかに

優秀な人が大量に辞めていく企業の共通点は? 「人材流出企業の覆面座談会」で明らかに

ただでさえ人手不足で人材を集めるのが難しいこの時代に、惜しげもなく優秀な人材を流出させてしまう企業では、いったい何が起こっているのか――。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

山口絵理子さんの著書「サードウェイ」の帯は作家の村上龍氏の手によるもの

山口絵理子さんの著書「サードウェイ」の帯は作家の村上龍氏の手によるもの