仲間の死、脳梗塞に倒れたドラマーの復活 ラウドネスが切り開くビジネスモデルの「誕生前夜」:CDや配信の「次の一手」(1/7 ページ)

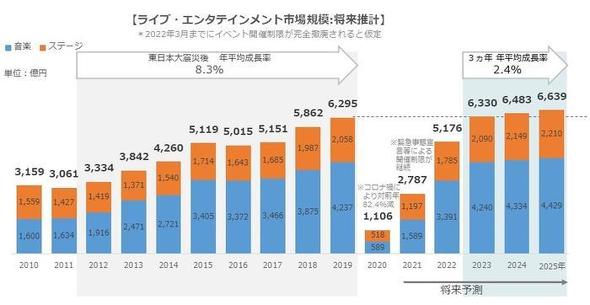

コロナ禍で大打撃を受けただけでなく、根本的なビジネスモデルの転換を余儀なくされているのがライブ・エンタテインメント業界だ。ぴあ総研によれば、2020年の同市場は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、前年比82.4%減の1106億円と試算された。加えて、コロナ前の水準に回復するのは、最短で23年とも発表している。

デビューから41周年を迎えた日本のヘヴィメタルバンド「LOUDNESS(ラウドネス)」もまた、新型コロナウイルス感染拡大のあおりを受け、20年に予定していた40周年記念ツアーを延期することとなった。1年遅れた今年、全国5カ所(名古屋・大阪・広島・東京・札幌)でツアーが始まっている。アフターコロナには数多くの海外公演も開く予定だ。

ラウドネスは、競争原理の激しい音楽シーンのはやりすたりの中で40年間、世界のヘヴィメタルアーティストと肩を並べ、活躍を続けている。その存在はX JAPAN、L'Arc-en-Ciel(ラルクアンシエル)、B'z(ビーズ)、黒夢など日本を代表するロックバンドにも影響を与えた。

それだけではない。米ビルボード誌のヒットチャートにランクインした日本人(バンド)は坂本九をはじめ、最近ではBABYMETALなど限られたアーティストのみだ。

そしてラウドネスもまた、1985年にアルバム「THUNDER IN THE EAST(サンダー・イン・ジ・イースト)」によってビルボード誌のチャートで74位を記録し、連続19週間に渡りチャートインした。

また、米国を代表するハードロックバンド「モトリー・クルー」の前座として、日本人アーティストで初めて、「マディソン・スクエア・ガーデン」のステージに立つ快挙も成し遂げている。アルバム「LIGHTNING STRIKES(ライトニング・ストライクス)」も、ビルボードで64位を記録した。

40周年の集大成となる通算29枚目ダブル・アルバム「SUNBURST〜我武者羅〜」は、オリコンアルバムデイリーチャート1位を記録した。

インタビュー前編【伝説のヘヴィメタルバンド「LOUDNESS」を支えた事務所社長 米国進出の舞台裏を聞く】では、ラウドネスの現マネジメント会社であり、海外展開を視野に入れて2014年に設立されたカタナミュージック(東京都新宿区)社長の隅田和男さんに、ラウドネスをいかにしてマネジメントしてきたか、米国進出の経緯を聞いた。後編では、コロナ禍以降のラウドネスの活動、ビジネスモデルについて聞く。

隅田和男(すみだ かずお) カタナミュージック社長。音楽専門学校在籍中からバンドローディーを務める。ツアーマネージャー、レコード会社ディレクターを経て、現在はデビュー歴40年を超える世界的ヘヴィメタルバンド「LOUDNESS(ラウドネス)」のマネジメント会社カタナミュージック社長。1967年生まれ、大阪府出身

隅田和男(すみだ かずお) カタナミュージック社長。音楽専門学校在籍中からバンドローディーを務める。ツアーマネージャー、レコード会社ディレクターを経て、現在はデビュー歴40年を超える世界的ヘヴィメタルバンド「LOUDNESS(ラウドネス)」のマネジメント会社カタナミュージック社長。1967年生まれ、大阪府出身自分のやりたい曲と、消費者が求めるヒット曲のズレ

――ラウドネスのマネジメント会社「カタナミュージック」を起業し9年がたちます。それ以前と変わったことはありますか?

米国再進出に関しては、前マネジメントも関わっている部分もあったのですが、1980年代の米アトランティックのお偉方で、伝説のレコードマンでもある方との交渉は遅々として進まず、私も関与することになります。ただ、米国との折衝はなかなか困難で、結局は紆余曲折の上、実現しませんでした。

先方に言われていたことは「ラウドネスは80年代の米国でのヒットがあり、種はまかれている。刈り取りをビジネスにつなげる時だ」ということです。

この折衝の間にブッキングされていたのが豪華客船で往年のロックバンドがライブをする「Monster of Rock Cruise(モンスター・オブ・ロック・クルーズ)」でした。アーティストも80年代の名曲をプレーし、観客もそれを楽しむスタイルです。

ラウドネスのメンバーは、「もう古い曲はやらなくてもいいんじゃない?」と感じていた頃なので、お客さんが望むものを演奏するという意識を強く持ったところは、変わったかもしれません。

どのバンドもそうですけど、ある程度になると(観客が求めるヒット曲)「オールタイムベスト」をやらざるを得なくなります。どんなにヒットしたアーティストであっても、意に沿わない売れ方をした曲、やりたくない曲も実はあるわけです。でも、そういった葛藤を一周してしまえば、まさに「無敵」になりますね。

――確かに自分のやりたい曲やスタイルと、消費者や観客、周囲が求めるヒット作にはズレが出ますから、両立した活動を継続していくには、葛藤が伴いますよね。多くのアーティストが、そうなるものなんですか?

マイケル・シェンカー(ドイツ生まれのハードロックギタリスト)も同じようなことを言っていました。「今は、ハッピーをみんなに分ける時だ」と。

彼は10代でデビューし、さまざまな曲をプレーしてきて、一時はアリゾナに住んでアコースティックな音楽もやったりしていましたが、今は、(観客が求める)オールタイムベストのライブをやっています。

アーティストにはありがちですが、こだわりを捨ててファンを楽しませるには、ファンがそれぞれの時代に楽しんだ曲が、今につながっていることを知ることが必要だと思います。

――モンスター・オブ・ロック・クルーズへの出演が、メンバーのちょっとした意識変革になったんですね。その体験がバンドを大きくしていったのかもしれません。

人とのつながりの結果ですね。チャンスは目の前にあって、後はつかむかどうかだけです。先にもお話しした「種はまかれている」のは本当で、その後の2014年からの欧州フェスへの出演などは、それまで一緒に仕事をした人との関係が、いろいろとつながって実現しました。

毎年、欧州のフェスで何万人もの前でプレーすると、メンバーの意識も変わりましたね。実は、ファンには人気があるけど、メンバーはやりたくない曲もあるんですが、そういう曲こそ、お客さんの反応が違います。以降、お客さんが望む曲はやるし、お客さんのためという視点で曲を書くようになりました。ファンのことを考えた姿勢でアルバム制作にも取り組んでいます。

ただ、残念なことに2020年以降は、コロナ禍の影響で欧州のフェスにも参加できていない状況です。

関連記事

伝説のヘヴィメタルバンド「LOUDNESS」を支えた事務所社長 米国進出の舞台裏を聞く

伝説のヘヴィメタルバンド「LOUDNESS」を支えた事務所社長 米国進出の舞台裏を聞く

デビューから41周年を迎えた日本のヘヴィメタルバンド「LOUDNESS(ラウドネス)」。所属事務所の社長に、ラウドネスをいかにしてマネジメントしてきたか、米国進出の経緯などについて聞く。 音楽ポップスの興行規模ランキング 3位「AAA」、2位「EXILE TRIBE」、1位は?

音楽ポップスの興行規模ランキング 3位「AAA」、2位「EXILE TRIBE」、1位は?

ぴあ総研は、2021年の音楽ポップスの興行規模に関するランキングを公表した。その結果1位は、デビュー10周年を迎えてドームツアーを開催した「三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE」だった。 HYDEが心酔した画家・金子國義 美術を守り続ける息子の苦悩と誇り

HYDEが心酔した画家・金子國義 美術を守り続ける息子の苦悩と誇り

L'Arc-en-Cielのhydeさんが“心酔”した画家が、2015年に78歳で亡くなった金子國義画伯だ。金子画伯は、『不思義の国のアリス』などを手掛け、退廃的で妖艶な女性の絵画を多く残した。その作品を管理し、販売している金子画伯の息子である金子修さんに、アートビジネスの現場の苦労と、芸術を受け継いでいく難しさを聞く。 「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相

「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相

鳥山明氏の『DRAGON BALL(ドラゴンボール)』の担当編集者だったマシリトこと鳥嶋和彦氏はかつて、同作のビデオゲームを開発していたバンダイに対して、数億円の予算を投じたゲーム開発をいったん中止させた。それはいったいなぜなのか。そしてそのとき、ゲーム会社と原作元の間にはどのような考え方の違いがあったのか。“ボツ”にした経緯と真相をお届けする。 BABYMETALのプロデューサー「KOBAMETAL」に聞くライブエンタメビジネスの展望

BABYMETALのプロデューサー「KOBAMETAL」に聞くライブエンタメビジネスの展望

BABYMETALをプロデュースしたKOBAMETALさんにコロナ禍のライブ・エンタテインメントビジネスの展望を聞いた。 BABYMETALプロデュ―スの舞台裏をKOBAMETALに聞く メタルとダンスをいかにして融合させヒットに導いたのか?

BABYMETALプロデュ―スの舞台裏をKOBAMETALに聞く メタルとダンスをいかにして融合させヒットに導いたのか?

日本のエンタメビジネスの常識を変えたBABYMETAL。プロデュースしたKOBAMETALさんにプロデュ―スの裏側について聞いた。 春うたのTOP10、平成1位はスピッツ「春の歌」 令和1位は?

春うたのTOP10、平成1位はスピッツ「春の歌」 令和1位は?

昭和、平成、令和に分けて「春うたのTOP10」を調査した結果、令和編で1位となったのはヨルシカの「春泥棒」だった。 高校生が選ぶ好きなYouTubeチャンネル 2位「コムドット」、1位は?

高校生が選ぶ好きなYouTubeチャンネル 2位「コムドット」、1位は?

調査対象は高校生(15〜18歳・男女比は男子5:女子5)。有効回答数は200名分。 「この企業に勤める人と結婚したい」ランキング トヨタ自動車、任天堂をおさえての1位は?

「この企業に勤める人と結婚したい」ランキング トヨタ自動車、任天堂をおさえての1位は?

「この企業に勤める人と結婚したいランキング調査」。1位は「地方公務員」(28.6%)だった。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング