定年退職後に嘱託社員として再雇用 賃金50%カットの妥当性は?:裁判例を紹介(3/4 ページ)

嘱託社員の賃金引き下げの限度額は? 裁判事例からひも解く

65歳までの雇用維持については、年金の支給年齢の引き上げへの尻ぬぐいを求められた企業に対して当初は同情的なイメージがありました。しかし、時間の経過とともにその印象は薄れ、さらに高年齢者雇用安定法の改正により、現在は70歳までの就業機会の確保が努力義務となっています。

加えて、同一労働同一賃金の考えが広がることで、定年後の賃金減額は当たり前という雰囲気が一変しました。以下の3項目について確認し、差がなければ同一労働であるから“均等”な待遇、差があれば差の程度に応じた“均衡”な待遇が求められます。

(1)職務の内容

(2)職務の内容・配置の変更の範囲

(3)その他の事情

労働者が「働けるだけありがたい」と考えていた穏やかな時代は終わり、それに従って労使トラブルも増えてきました。その中から、裁判に発展した例を紹介します。

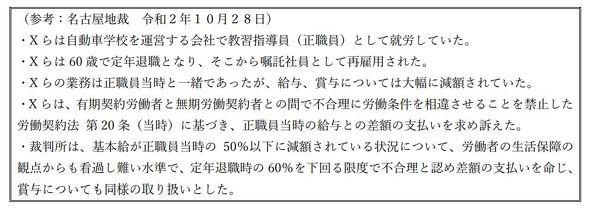

この例では、正社員と嘱託社員を比較した場合、(1)と(2)は一緒で、(3)のみが異なります(下記図参照)。定年退職だけを理由にどこまでの労働条件の相違が許容されるか、分かりやすい事例となっています。

裁判の中で、会社は「嘱託職員の基本給は長期雇用を前提とせず、年功的性格を含まないものであり、60歳で定年となった際に退職金の支払いを受け、それ以降、高年齢雇用継続基本給付金及び老齢厚生年金(比例報酬分)を受給している」などと主張しましたが、裁判所は下記のように否定しました。

〜これら事実は、定年後再雇用の労働者の多くに当てはまる事情であり、〜とりわけ原告らの職務内容及び変更範囲に変更がないにもかかわらず、原告らの嘱託職員時の基本給が、それ自体賃金センサス上の平均賃金に満たない正職員定年退職時の賃金の基本給を大きく下回ることや、その結果、若年正職員の基本給も下回ることを正当化するには足りないというほかない。

次のような判断のもと、「労働契約法20条に従って、正社員の定年退職時の基本給の60%を下回る点が限度」と結論づけました。

〜原告らに比べて職務上の経験に劣り、基本給に年功的性格があることから将来の増額に備えて金額が抑制される傾向にある若年正職員の基本給をも下回るばかりか、賃金の総額が正職員定年退職時の労働条件を適用した場合の60%をやや上回るかそれ以下にとどまる帰結をもたらしているものであって、このような帰結は、労使自治が反映された結果でもない以上、嘱託職員の基本給が年功的性格を含まないこと、原告らが退職金を受給しており、要件を満たせば高年齢雇用継続基本給付金及び老齢厚生年金(比例報酬分)の支給を受けることができたことといった事情を踏まえたとしても、労働者の生活保障の観点からも看過し難い水準に達しているというべきである。

単純化することはできませんが、定年前後で同じ労働条件の場合には基本給を減額するとしても60%を維持しなければならないと認識しておくと良いでしょう。どうしても60%を維持することが難しい場合は、職務を変更したり、労働時間や出勤日数を減らしたりするなど明確な違いを作る必要があります。

少し古いデータですが、東京都産業労働局が都内の常用従業員規模30人以上の3000事業所を対象に2012年に実施した調査結果によると、嘱託社員の賃金設定の水準は定年退職時の5〜6割未満が(23.3.%)と最も多くなっています。

一方で、「令和3年賃金構造基本統計調査」の年齢階級別の賃金を見ると、55〜59歳が36万5500円、60〜64歳が29万2800円となり、比較すると80.1%になります。また、60〜64歳の階級の賃金で対前年増減率が1.2%と上昇傾向にありますから、12年当時とは社会環境や価値観が急速に変わっていることが分かります。よって、最近においては8割程度の維持が労働者側にとって納得できる相場だと考えます。

関連記事

「部下に退職代行を使われた」 無理やり本人を出勤させることはできるのか?

「部下に退職代行を使われた」 無理やり本人を出勤させることはできるのか?

退職の申し出をする際に退職代行サービスを利用する人が増えてきたという意見を耳にする。退職代行会社から連絡が来ても本人を出勤させることはできる? 引き継ぎはどうすべき? などの疑問を社労士が解説。 「ゆるい大企業」という“沈みゆく船” 優秀な若手の早期離職はもう止められないのか

「ゆるい大企業」という“沈みゆく船” 優秀な若手の早期離職はもう止められないのか

2019年に「働き方改革関連法案」が施行されたことを機に日本の労働環境は大きく変わった。長時間労働は是正され、有休取得率も改善した。その一方で、残業はないものの同時に成長に必要な経験を得づらい「ゆるい大企業」から優秀な若手社員が早期離職する現象が起きているという。 「もはや学生が憧れる企業ではない」 NTT東日本の危機感が生んだ”実務型インターン”

「もはや学生が憧れる企業ではない」 NTT東日本の危機感が生んだ”実務型インターン”

NTT東日本は採用に対して「学生の憧れの企業から年々離れていっている」という危機感を抱いていた。そこで新卒採用に関わる重要な要素であるインターンの変革に乗り出した。 「就業中の間食はNG」 カインズの昭和体質を180度変えた人事戦略「DIY HR」

「就業中の間食はNG」 カインズの昭和体質を180度変えた人事戦略「DIY HR」

ホームセンターのリーディングカンパニーとして業界で名高いカインズだが、「店舗の従業員に許されていないことは本社でも行わない」という古いカルチャーが暗黙の了解として浸透していた。CHROの西田氏は、そんな古い体質を塗り替えていくために新たに「DIY HR」を掲げた。 最も好きなカフェ 「コメダ珈琲店」「マクドナルド」を抑えて1位になったのは?

最も好きなカフェ 「コメダ珈琲店」「マクドナルド」を抑えて1位になったのは?

カフェチェーンブランド調査が行われた。最も好きなカフェは3位は「コメダ珈琲店」、2位は「マクドナルド」だった。知名度も店舗数も多い両店を抑えて1位になったのは?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング