写真で見る「DMC-GX7」

パナソニックが9月に発売する「DMC-GX7」は2011年冬に登場した「DMC-GX1」以来久々となる、レンジファインダーカメラ風のスクウェアなデザインを採用した製品だ。新型センサーや新エンジンの搭載で“ミラーレス最高級画質”をうたうその画質に注目したいところだが、まずは外観を中心に紹介する。

「DMC-GX7」 装着レンズはレンズキットに含まれる「LUMIX G 20mm/F1.7 ASPH」(H-H020)。レンズキットは1つだけの設定で、ズームレンズとのキット設定は現時点、設定されていない

「DMC-GX7」 装着レンズはレンズキットに含まれる「LUMIX G 20mm/F1.7 ASPH」(H-H020)。レンズキットは1つだけの設定で、ズームレンズとのキット設定は現時点、設定されていないそのフォルムは前述したよう、「DMC-GX1」に通じる四角いボディにしっかりとしたグリップという基本デザインを踏襲しており、外観からGX1の系譜に連なる製品であることが伝わってくる。本体サイズは122.6(幅)×70.7(高さ)×54.6(奥行き)ミリとGX1に比べると厚みが増しているが(GX1は116.3×67.8×39.4ミリ)、大型グリップの採用もあってホールド感は良好、重量バランスも悪くない。

GX1との比較でさらに言えば、バッチやボタンに至る部分までの色味の数が抑えられ、よりシックな印象になったことも触れておくべきだろう。「LUMIX」「GX7」「L」など各所のバッチはホワイトもしくはガンメタリックに近い色彩のシルバーとなっており、背面各ボタンの印刷もホワイトに統一されている。

ボディはマグネシウム合金製で、軍艦部のモードダイヤルとシャッターボタン一体型の前ダイヤルはアルミの削りだしとなる。GX1では撮影モードダイヤルがホットシューに近い部分に、シャッターボタンがその外側に配置されていたが、GX7では逆となり、また、押すだけでフルオート撮影モードになる「おまかせiA」ボタンは廃止され(撮影モードダイヤルに組み込まれている)、本製品の位置づけを示している。

背面にはチルト式液晶を搭載し、Fn1〜4までの豊富なファンクションボタンも用意する。AF/AEロックボタンはAF/MFの切り替えレバーと一体型になり、グリップしたままでの操作性を高めている。ちなみにグリップはこうした四角いタイプのミラーレスカメラのなかでもかなり大きめで、バッテリーボックスは斜めにレイアウトされている。

本製品最大の特徴といえるのが、276万画素相当の液晶パネルを搭載するEVF。写真の機体は試作機のためEVFの色味などについての言及は避けるが、色再現性を重視するために有機ELではなく、あえて液晶を搭載し、Adobe RGB 100%の色域を実現するというので期待が持てる。このEVFは接眼部分が上方向へ動くチルト機構も備えており、ローアングルでの撮影も容易だ。もちろんアイセンサーも備えている。

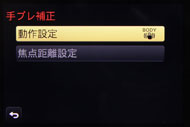

搭載する撮像素子は新開発の4/3型 有効1600万画素 Live Mosセンサーで、半導体微細プロセス技術によるフォトダイオードの拡大などで高感度特性を高めている。常用ISO感度は最高ISO25600だ。外観からは分からないが、「MEGA O.I.S」と同等の効果を得られるセンサーシフト式の手ブレ補正機構を搭載しており、手ブレ補正のないレンズでも利用時に手ブレ補正の恩恵を受けられるのも大きな特徴といえる。

内蔵する手ブレ補正機構はレンズ側の手ブレ補正機構と排他利用となり、また、ボディ側の手ブレ補正機構を利用する際、レンズについてはMEGA O.I.S相当の効果が得られるのは焦点距離100ミリまで(35ミリ換算)となり、それ以上の焦点距離のレンズを装着すると効果が減衰する。なお、動画撮影時にはボディ側補正機能は利用不可となる

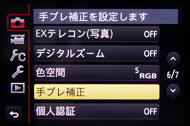

メニュー画面構成はフラグシップ機「DMC-GH3」に類似しており、操作には十時キーのほか、タッチパネルも併用できる。Fnキーが豊富に用意されているので、操作のカスタマイズも細部まで行える。

「MENU」ボタンで展開するメニュー画面(写真=左)、使用頻度の高い項目を呼び出す「Q.MENU」も用意(写真=中)、ボディ内手ブレ補正は通常、流し撮り、、オフが選択できる。写真の状態は手ブレ補正機構のない交換レンズ(H-H020)を装着しているため、「BODY」と表示されており、マイクロフォーサーズ規格レンズであるためマニュアルの焦点距離設定は行えずグレーアウトしている(写真=右)

「MENU」ボタンで展開するメニュー画面(写真=左)、使用頻度の高い項目を呼び出す「Q.MENU」も用意(写真=中)、ボディ内手ブレ補正は通常、流し撮り、、オフが選択できる。写真の状態は手ブレ補正機構のない交換レンズ(H-H020)を装着しているため、「BODY」と表示されており、マイクロフォーサーズ規格レンズであるためマニュアルの焦点距離設定は行えずグレーアウトしている(写真=右)実写を含めた製品レビューは後日掲載する。

関連記事

“ミラーレス最高級画質” チルト式EVF搭載のプレミアム機「DMC-GX7」

“ミラーレス最高級画質” チルト式EVF搭載のプレミアム機「DMC-GX7」

パナソニックが「DMC-GX1」の後継となる「DMC-GX7」を発売する。新センサーなどで“ミラーレス最高級画質”をうたい、チルト式EVFなどで操作性も高めた。ボディ内手ブレ補正も備え、オールドレンズとの組み合わせにも適する。 幅広い用途に対応、カッコ良くなった盛りだくさんミラーレス 「DMC-G6」

幅広い用途に対応、カッコ良くなった盛りだくさんミラーレス 「DMC-G6」

EVF付きミラーレスとしてはスタンダードという位置づけの「DMC-G」シリーズだが、最新作の「DMC-G6」は録画機能やスマホ対応なども強化され、外観もぐっとカッコよくなった。 チルト液晶にWi-Fi、そして料理認識 楽しい方向へ大幅進化 LUMIX「DMC-GF6」

チルト液晶にWi-Fi、そして料理認識 楽しい方向へ大幅進化 LUMIX「DMC-GF6」

パナソニックのエントリー向けミラーレス「GF」が大きく変わった。新製品の「DMC-GF6」ではチルト液晶にWi-Fiそして料理認識など、より楽しい方向へ大幅進化したのだ。 プロ仕様の本格派デジタル一眼に進化 パナソニック「DMC-GH3」

プロ仕様の本格派デジタル一眼に進化 パナソニック「DMC-GH3」

久々に登場したパナソニックのm4/3ハイエンド「GH」の新製品「DMC-GH3」は、Wi-Fiを含めた高い機能と豊富なカスタマイズ性を備えた本格派。オリンパス「OM-D」との画質比較も合わせてお送りする。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR