電力会社10社の売上高が20兆円を突破、関西と九州は赤字が続く:電力供給サービス

2014年度の電力会社の決算がまとまった。10社すべてが売上高を増やして、合計で初めて20兆円を突破した。電気料金の値上げ効果のほか、燃料費調整額と再エネ賦課金による増加が大きい。一方で燃料の輸入価格が下がって利益の改善も進んだ。ただし関西電力だけは赤字が拡大している。

電力会社の2014年度の決算は関西電力を除いて増収増益を記録して、業績の回復が著しい(図1)。特に北海道電力と中部電力は電気料金を値上げした効果で、売上高が前年比9%台の高い伸びを記録した。本業のもうけを示す営業利益では東京電力が3000億円を突破したのをはじめ、8社が黒字になった。ただし販売電力量は全社で縮小していて、今後とも楽観できる状況にはない。

東京電力の収支の中身を見ると現状がよくわかる。売上高は前年度から1838億円も増えたが、燃料費調整額と再生可能エネルギーの固定価格買取制度に伴う収入増が合わせて3509億円もある(いずれも単独決算ベース)。一方で販売電力量が3.6%も減ったことで2140億円の収入減をもたらした。現実には国の制度に守られて売上高が増えているに過ぎない。

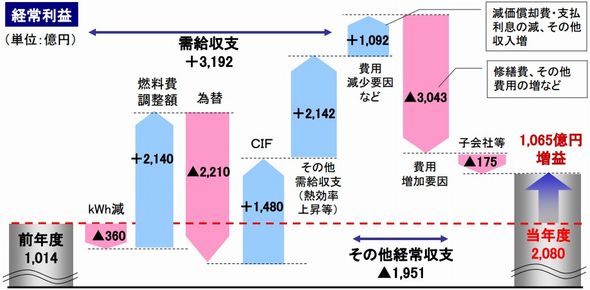

利益の面では燃料費の改善が大きく貢献した(図2)。特に注目すべきは、火力発電の熱効率の上昇による燃料費の削減効果が1590億円にのぼったことだ。東京電力は電力会社の先頭を切ってLNG(液化天然ガス)火力と石炭火力の高効率化を推進中で、その効果が早くも表れている。

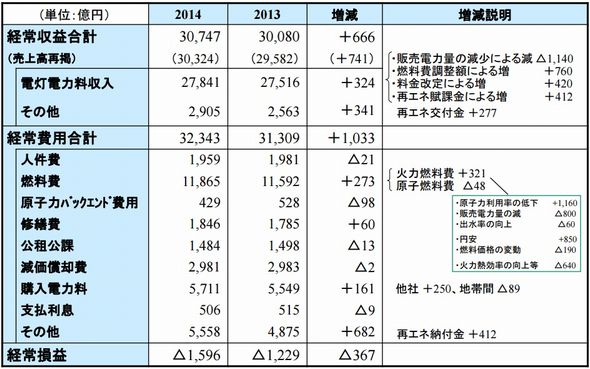

10社の中で関西電力と九州電力の2社だけは赤字が続いている。それでも九州電力は前年度と比べて525億円も赤字を縮小したが、対照的に関西電力は赤字の額が拡大してしまった。最大の要因は販売電力量の減少で、その影響による売上高の減少が1140億円もある(図3)。

これまで問題視してきた火力発電の燃料費は321億円の増加にとどまり、燃料費調整額の増加(760億円)よりも小さくなった。2013年度には火力発電の燃料費が前年度から2436億円も増えたのに対して、燃料費調整額の増加(1210億円)は半分にとどまっていた。

燃料費の問題は収束しつつあるわけで、むしろ販売面の立て直しが急務と言える。2015年度は企業向けを対象に4月に実施した電気料金の再値上げ(家庭向けは6月から実施予定)の影響が懸念される。

関連記事

電力会社10社で1兆円を超える利益改善、それでも4社は赤字

電力会社10社で1兆円を超える利益改善、それでも4社は赤字

2013年度の電力会社の決算がまとまり、10社すべてが前年を上回る売上高を記録した。営業利益は8社で増加して、合計すると1兆円を超える大幅な改善が見られる。販売電力量が減り続ける中で、電気料金の値上げによる収益改善の効果が顕著になった。にもかかわらず4社は赤字の状態にある。 電力の需要が減り続ける関西、前年比40万kWの節電効果

電力の需要が減り続ける関西、前年比40万kWの節電効果

関西の電力需要の減少に歯止めがかからない。今冬の最大電力は2484万kWで、前年を39万kWも下回った。需給率は最大でも94%にとどまり、原子力発電所が稼働しなくても電力不足の心配は生じていない。気温が前年並みだったことから、1年間で約40万kWの節電効果が推定できる。 電力の自由化でエネルギー産業は激変、ガスと石油を加えて水平連携へ

電力の自由化でエネルギー産業は激変、ガスと石油を加えて水平連携へ

2015年4月に始まる電力システム改革を機に、エネルギー産業は史上最大の転換期に突入する。電力会社の地域独占体制が崩れる一方で、ガス市場の開放と石油市場の縮小、水素エネルギーの拡大が進み、覇権争いは一気に激しさを増す。多様なエネルギーを安価に供給できる総合力の勝負になる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

図1 2014年度の売上高と営業利益(連結決算)、販売電力量

図1 2014年度の売上高と営業利益(連結決算)、販売電力量 図2 東京電力の利益改善の要因(連結決算)。CIF:運賃・保険料込みの燃料購入価格。出典:東京電力

図2 東京電力の利益改善の要因(連結決算)。CIF:運賃・保険料込みの燃料購入価格。出典:東京電力 図3 関西電力の収益と費用の増減(単独決算)。出典:関西電力

図3 関西電力の収益と費用の増減(単独決算)。出典:関西電力