水素ステーションの設置費用半減へ、NEDOが7つのプロジェクト始動:蓄電・発電機器(1/2 ページ)

高いコストが障害となり普及が進まない水素ステーションのコスト低減に向け、NEDOでは新方式の複合圧力容器蓄圧器など、新たに7つの研究開発プロジェクトを始動する。障壁を取り去ることで水素ステーションのさらなる普及拡大を目指す。

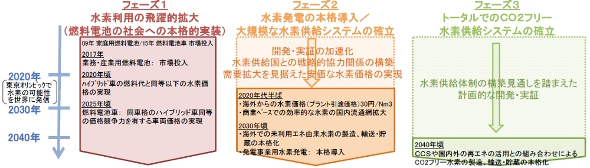

CO2を発生しないクリーンなエネルギーとして水素が注目を集めており、日本では水素を新たなエネルギー基盤としたインフラ構築が進められようとしている。2014年6月には経済産業省が「水素・燃料電池戦略ロードマップ」を策定(関連記事)し、「水素利用の拡大」や「水素発電の本格導入」などへの取り組みが計画立てて進められている。

こうした動きの一方で既に大きく遅れているのが、水素を燃料自動車(FCV)に提供する水素ステーションの設置である(図2)。水素ステーションは、水素・燃料電池戦略ロードマップにおいては、2015年内に四大都市圏を中心に100カ所程度の設置を行うとしているが、2015年3月末の段階で開設された水素ステーションはわずか20カ所にとどまっている。水素ステーション設置に向けた補助金の申請を見ても、交付決定を受けている水素ステーションが100に届いていない状態で、到底計画通りに設置が進むとは思えない状況である(関連記事)。

規制緩和を進めてきたが普及スピードは低調

水素ステーションの設置に対しては、今までも普及拡大に向けさまざまな規制緩和が段階的に進められてきた。従来40MPa(メガパスカル)だった水素スタンドの規制を技術基準を整備することで82MPaの水素スタンドまで設置可能とした他、輸送などで効率的な液化水素に対応するための技術基準なども整備した。さらに既存のガソリンスタンドや天然ガススタンドとの併設を可能としている。さらに、水素充填用のノズル軽量化を行った他、水素スタンドに設置する畜圧器の材質が鋼材のみだったのを複合材料(炭素繊維)も使用できるようにし、コスト削減を可能としている。

これらがあるにもかかわらず普及が進むない状況から、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)では、設置・運用における規制の見直しやコストの削減に向けた新たな研究開発に着手することを決めた。新たに7つの研究テーマに取り組み、水素ステーションのさらなる普及拡大を目指していく方針だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 約定単価・総額は過去最高 29年度対象の容量市場メインオークション約定結果

- 太陽光パネルの新たなリサイクル制度 第一段階では「大量排出者」を義務対象に

- 地上設置型の太陽光発電、2027年度からFIT/FIP支援の対象外に

図2 水素ステーションの例(尼崎水素ステーション)出典:岩谷産業

図2 水素ステーションの例(尼崎水素ステーション)出典:岩谷産業