電力小売の顧客管理は特殊ではない、システムの導入方法はコスト重視で選ぶ:電力自由化で勝者になるための条件(10)

顧客管理システムを構築するうえで検討すべきことは多い。自社の既存の顧客管理と統合することも選択肢の1つだが、開発・改修のコストと期間を十分に考慮する必要がある。広域機関のスイッチング支援システムを活用してコストを抑える方法もある。注意すべきは全面的に外部に任せないことだ。

連載第9回:「小売電気事業者の販売チャネル、代理店・取次店の業務をどう支援するか」

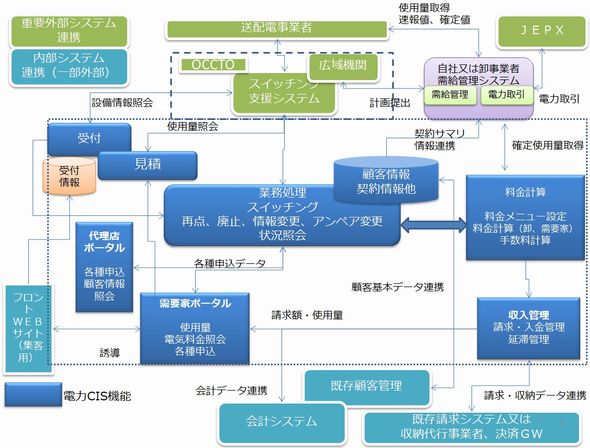

顧客管理では契約前・契約後・解約後の需要家の情報を管理する。スイッチング(他社からの契約変更)を含めた各種の業務処理と連動する仕組みが必要である(図1)。現行の事業で需要家との取引があるケースでは、既存の顧客管理と統合するのかも検討しなくてはならない。

すでに高圧の電力小売事業を実施している場合でも、低圧の小売事業の顧客管理と統合するのか、当面は別々に管理するのか、どちらかを選択する必要がある。2016年4月から新規に参入した事業者にとっては、システム投資を抑制する観点から、各業務の統合を先延ばしにするケースも少なくない。

電力事業の顧客管理では設備情報など電力ならではの情報を保有する必要があるものの、通常の顧客管理と比較して大きな違いはない。このため小売電気事業者の中には、当初から既存事業の顧客管理と統合を進める場合もある。ただし広域機関(電力広域的運営推進機関)のスイッチング支援システムと自動で連携する場合には、連携部分の仕組みを導入する必要がある。

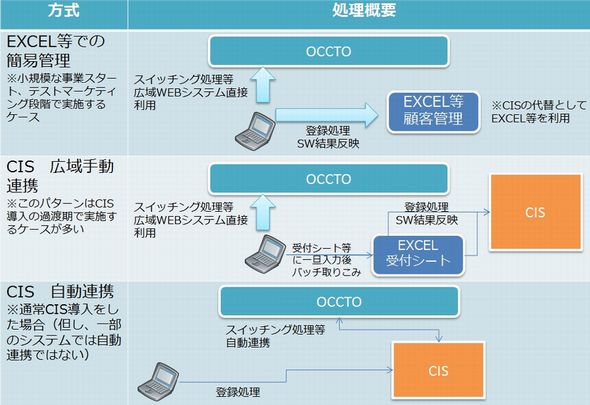

スイッチング支援システムと連携するケースでは、システムを構築した後に制度が変更になることを想定しておかなくてはならない。広域機関のインターフェースが変わる可能性も大きく、そのための改修作業を継続できる体制が必要となる。当初の需要家が少ない段階では、Excelなどを使って顧客管理を実施する選択肢もある(図2)。

既存の顧客管理の仕組みを生かしつつ、スイッチング支援システムとの連携部分の作り込みだけを外部のIT(情報技術)ベンダーに委託することも可能である。この方式は大手の事業者で多く見られる方法だ。ただしベンダー側の改修コストが高い場合には注意が必要になる。

事業の中核になる顧客管理の仕組みを全面的に外部に委託すべきではない。サービスを開始する当初は外部委託を選択する方向もあるが、いずれは自社で構築すべきである。コストと開発期間を考えてクラウドサービスなどを利用することは問題ない。自社の戦略に応じてスピーディかつコストをかけずに、顧客管理の仕組みを変化させていける柔軟性が何よりも重要である。

連載第11回:「電力の契約変更に必要なスイッチング支援システム、自動連携か直接操作を選択」

関連記事

電力の小売事業を支える顧客管理業務、契約申込から料金計算まで幅広い

電力の小売事業を支える顧客管理業務、契約申込から料金計算まで幅広い

電力の小売事業において最も重要な顧客管理について解説する。顧客管理は契約申込から始まって、料金計算、収入管理、WEBを生かした料金シミュレーションなど、対象の業務範囲は多岐にわたる。いかに効率よく業務を実行できるかによって、小売電気事業者の競争力が大きく変わってくる。 小売電気事業者のサービス戦略、低価格や割引だけでは長続きしない

小売電気事業者のサービス戦略、低価格や割引だけでは長続きしない

電力会社に対抗する安い料金を設定して、さらにガスや通信とセット割引を実施する事業者が増えている。しかし電力会社が価格を引き下げ、新しい料金プランも開始した。ポイントサービスを付加する戦略にも限界がある。地産地消型の小売モデルのような、料金以外のサービス戦略が重要だ。 小売電気事業者のチャネル戦略、対面・訪問・ネット販売も有効

小売電気事業者のチャネル戦略、対面・訪問・ネット販売も有効

電力を購入する需要家にどのような方法でアプローチするのか。電力市場に参入する小売電気事業者には、競争力のある販売チャネルを構築することが欠かせない。既存の事業で培った対面販売・訪問販売のほか、インターネットやコールセンターを使って効率的に顧客を獲得する事業者も増える。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針