第5章-1 ガンダムのふくらはぎと「システム生命」:人とロボットの秘密(1/3 ページ)

人とロボットの秘密

ロボット工学を「究極の人間学」として問い直し、最前線の研究者にインタビューした書籍「人とロボットの秘密」(堀田純司著、講談社)を、連載形式で全文掲載します。

バックナンバー:

第3章-1 子どもはなぜ巨大ロボットが好きなのか ポスト「マジンガーZ」と非記号的知能

第3章-2 「親しみやすい」ロボットとは 記号論理の限界と芸術理論 中田亨博士の試み

第4章-2 生物がクオリアを獲得した理由 「受動意識仮説」で解く3つの謎

←前回「第4章-3 機械で心を作るには 「哲学的ゾンビ」と意識」へ

ガンダムのふくらはぎ

『マジンガーZ』以降、台頭した巨大ロボットものでは、ほとんどの作品が、永井氏の生み出した傑作アイディア、「人が人型機械に乗り込んで操縦する」という設定を受け継いでいった。

巨大ロボットもの登場以前のヒーロー像といえば、たとえば『ウルトラマン』にしろ『仮面ライダー』(71年)にしろ、もともと超人的な能力を獲得した異能力者が主人公だった。

しかし巨大ロボットものの主人公は普通の人間。超人ではなく、普通の人間がロボットに乗り込むことでスーパーパワーを手に入れるのである。だから感情移入もより深くなる。この設定が巨大ロボットものの特色であり、強みだった。

巨大ロボットもの作品を手がけようとしたサンライズの人たちがデパートの玩具売り場で直接に子どもたちに取材し、その結果「子どもは大きな大人に囲まれているために、ふだん思うようにはふるまえない。だから大きなロボットに憧れるのだ」という感触を得たことはすでにふれた。

サンライズはこの路線に忠実に「少年がロボットに乗り込むことで無敵の超人になる」という設定を継承し続け、『勇者ライディーン』、『超電磁ロボ コン・バトラーV』、そして初の自社制作『無敵超人ザンボット3』(77年)といった巨大ロボットものを制作。成功を得た。

では、この設定をよりリアルな方向に一歩進めたらどうなるだろうか。

スーパーロボットに乗り込むことで大人をはるかに凌駕(りょうが)するパワーを手に入れるのではなく、少年が大きなロボットと出会うことで、大人の社会に参加していく。ロボットが社会への参加装置として働く。そうした物語が実際に、1979年に放映された。そう、かの名作、『機動戦士ガンダム』である。

「大人の鑑賞に堪え得るアニメーション」として、破格の作品と扱われる『機動戦士ガンダム』だが、しかし「人とロボットの関係」という視点から見ると、むしろ意外に、原点回帰的であったことがわかる。

ロボットの魅力はスーパーパワー。「マジンガー」以来、各作品は主役ロボのスーパーパワーを競ってきたが、パワーをわかりやすく表現するのは、その大きさである。

1972年放映の『マジンガーZ』は全高18メートル。それが1976年の『超電磁ロボ コン・バトラーV』では57メートルになった。その後、1977年放映の『惑星ロボ ダンガードA』のように全高200メートルという超巨大ロボも登場している。しかしあまりに巨大なロボットに乗り込んでしまったとしたら、おそらくその操縦者は人の心を忘れてしまうだろう。

人間は大きな車に乗っただけでも、ふだんとはぜんぜん違う心境になったりする。だから、スーパーであることを追求するあまり、人からかけ離れた存在にしてしまうと、ロボットは人の心を失い、そして魅力も失う危険性があるのだ。

実際、巨大ロボットものは70年代の後半に、すでに行き詰まりの感も出てきていたのだが、『機動戦士ガンダム』では18メートルと再び原点の大きさに戻った。

また『マジンガーZ』では、操縦者が頭部でその身をさらして戦うことで、人と機械の一体感を高めていた。『機動戦士ガンダム』では、乗り込む機械が無敵金属による巨大構築物ではなく、体の延長であるパワードスーツという設定を盛り込むことで、再びこの一体感を取り戻す。

番組の初期設定ではこのパワードスーツの大きさもより人間に近く、数メートルという設定だったという。しかし、それでは一体感はあっても?スーパーパワー?が感じられない。結果、18メートルの設定に落ち着いたのだが、これがちょうど巨大ロボットものの元祖である『マジンガーZ』と同じ大きさだったわけである。

また『機動戦士ガンダム』では、それまでにはなかった画期的なデザインで、人とロボットの一体感を表現していた。従来のスーパーロボットの体は、あくまで金属の巨大構築物。だからその構造も機械的に円筒や角型のブロックで形づくられていた。しかしガンダムの足には、人間のようなふくらはぎがあるのである。このデザインを手がけた大河原邦男氏は、ガンダムのデザインを衣装のようにデザインしたという。

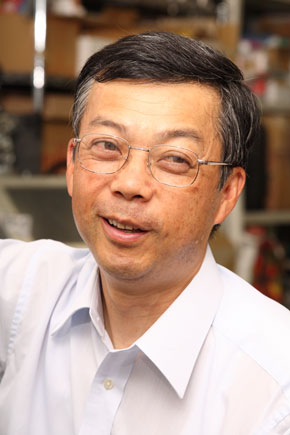

吉田和夫 1949年生まれ。慶應義塾常任理事、慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授などを歴任する。大規模建造物や宇宙空間における構造物の振動制御の研究を行う一方、システム生命の概念を提起し、人間環境と相互作用を行う協調型自律ロボットの開発を目指した。2008年3月に急逝された 撮影:金澤智康

吉田和夫 1949年生まれ。慶應義塾常任理事、慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科教授などを歴任する。大規模建造物や宇宙空間における構造物の振動制御の研究を行う一方、システム生命の概念を提起し、人間環境と相互作用を行う協調型自律ロボットの開発を目指した。2008年3月に急逝された 撮影:金澤智康そういえば大河原氏はアニメ業界で働く以前、大手衣料メーカーで衣服の仕事にふれた人でもあったが、人間のフォルムを取り入れたことは、「ロボットとは人間」であることを表現する上で、真に大きな出来事だった。

この本ではこれまで、人間を機械で再現するために人間の研究に取り組み、その結果を踏まえて逆に人間の工学モデルを提起する人たちを取材してきた。

その取材を通して、あらためて感じるのは「技術と人との関係が新しい時代に入りつつある」という実感である。というよりも人類と技術の歴史は、実はまだ序章にしかすぎなかったのではないか。

今まで、人がその技術でつくり出してきたものは、その本質は原始時代から変わらず、自分の欲望をかなえるための「道具」だった。しかし今、人は自分たちが積み上げてきた技術を使って、道具ではなく「パートナー」をつくり出そうとしている。

こうした時代を「機械の生命化」と呼び、技術にはこの時代にふさわしい新しい設計論が必要であると提起している人がいる。慶應義塾大学理工学部の吉田和夫(よしだかずお)教授だ。

機械で人を再現するためには、機械と生命の違いを考える必要がある。みずから進化を行ってきた自然システムと、他者によって道具としてつくられた人工システムの違いはどこにあるのか。それがこの章の主題である。

機械の生命化、システム生命

そのロボットは、パソコンの画面をのぞきこんでテトリスをプレイしていた。コンピューターと接続されて、データを受信しているのではない。自身が装備するカメラで画面をのぞきこみ、落ちてくるブロックを認識。自分でキーボードを叩いてプレイしているのである。

テトリスはブロックを操作して任意の場所に落とし、横一列にそろえて消していくというゲーム。そろえそこねたブロックは消えずに残り、やがてそれが画面の上までいっぱいになるとゲームオーバーである。後半になればなるほどブロックは落ちてくるのが速くなる。

実際に遊んでみるとわかるのだが、最初のころは「ここをここに落として、次はあれで」と計算しながらプレイできていても、最後のほうになってくると「とにかくあそこ、次はここ」と、だんだんと直感的にゲームを進めるようになる。初心者ならば最終段階になると、とにかくブロックを地面に落とすだけ。計算もなにもなく「あーっ」とあわてているうちにゲームが終わってしまうことになるが、熟練者になるとその段階でもぎりぎりまで粘ってみせる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR