NotebookLMとは? 調査系AIエージェントの使い方、実例付きで解説 仕事や勉強にも活用可能

いよいよ4月。この春から社会人や大学生になり、新生活を始めたという方も多いのではないでしょうか。慣れない環境で、初めての仕事や勉強についていくのは大変──そんなとき頼りになるのは、さまざまな作業を効率化してくれるAIツールたち。今回はそんなツールの一種、米Googleが提供する「NotebookLM」の活用法を紹介します(情報は全て4月7日のもの)。

NotebookLMって何?

まずはNotebookLMの紹介から。これは2023年に正式リリースされたGoogleのサービスで(以前はProject Tailwindと呼ばれていた)、いわゆる生成AIの一種です。見た目もチャットbot型の生成AIサービスに似ていて、ユーザーが指示(プロンプト)を与えると、それに応じてさまざまな回答を返してくれます。しかし他の生成AIサービスと異なる最大の特徴は「自分が指定したソース(情報源)」に基づいて回答してくれる点です。

通常のAIチャットbotは、多くの場合、そのエンジンとなるAIモデルが学習済みの内容や、Web検索で得た内容に基づいて回答を出力します。そのためAIモデルが学習していない内容について回答できなかったり、うそをついたり(ハルシネーション)、Web上の誤った情報を参照して質の悪い回答をしてしまったりすることがあります。

しかしNotebookLMであれば、自分が選んだ情報を読み込んで回答してくれるので“一定の品質が担保される”というわけです。

他のAIチャットbotの中にも、プロンプトを入力する際にファイルをアップロードし、それを参照させることが可能なものがあります。しかしその場合、ファイルの数や容量に制限がかかっているものが多く、ファイル内容の要約や深掘りといった用途が主になります。

一方でNotebookLMの場合、参照可能なソースの数に上限はあるものの、それが無料版では50個まで、有料版(NotebookLM Plus)は300個まで(各ソースの上限は50万語)と、他のサービスよりもずっと大きな情報を読み込ませることが可能。NotebookLMはそれに基づいて答えを生成し、しかも参照したソースとその箇所も示してくれるので、幅広い情報から信頼できる回答を得ることができます。

例えば特定のトピックに関する調査や研究の成果が、複数の企業や組織から発表されている場合。それを全てNotebookLMに読み込ませ、全体に共通するメッセージを抽出したり、逆に意見が対立している部分を把握したりすることができます。

また、個人的に手元で書き溜めていたさまざまな情報を読み込ませ、そこから得られる結論を考えさせたり、特定の情報を探させたりすることにも適しています。

もちろん「AIに参照させるソースを自分で用意しなければならない」というのは手間でもあるのですが、特定のソースしか参照させたくない、ネットには無い情報を参照させたい、参照させたいソースが大量にあるといった場合には、NotebookLMが頼れるパートナーになってくれるでしょう。

実際に使ってみよう

論より証拠ということで、実際にNotebookLMを使ってみながら、その利便性を具体的に示してみましょう。

(1)ソースを準備する

例えばいま、上司に「AIエージェントについて調べておいて」と頼まれたとします。特定の製品や機能ならまだしも、このように幅の広い分野を網羅するとなると大変です。ただGoogleで検索してみると、信頼できる企業や組織から、概要をまとめたレポート類やWeb記事が発表されているようです。実際に筆者は、次のようなソースを発見できました。

- AIエージェントとは何ですか? - 人工知能のエージェントの説明 - AWS(Webページ

- AIエージェントとは? 生成AIとの違いや特徴を分かりやすく解説|ビジネスブログ|ソフトバンク(Webページ)

- AIエージェントが顧客になる日(日本総研、PDFファイル)

- What are AI Agents?(IBM Technology、YouTube動画)

今回は実験なので、ソースはこのくらいに限定したいと思いますが、本当は前述のようにもっと大量のソースを指定できます。またお気付きの通り、公開中のWebサイトや、PDFなどの各種ファイル(ローカルにあるもののアップロードも可)だけでなく、YouTube動画も参照できます。

YouTube上には多くの有益な解説動画やセミナー動画がアップロードされています。それらを情報源として読み込ませることができるという点も、NotebookLMの利点の一つとなっています。

さらに米国時間の4月2日、「Discover(日本語版では”ソースをアップロード”という表記になっています)」という機能が追加されました。これはどのようなトピックを調べているかを指定するだけで、NotebookLM自体がネットを検索し、適切な(とNotebookLMが判断した)Webページを最大10件提案してくれるというもの。

実際に「AIエージェントの概要」と入力してみたところ、IBMやリコーなどのWebページが8件提案されました。もちろん、そのソースが信頼できるものかどうか、自分で判断する必要がありますが「手元に何も情報が無いのでとにかく概要をつかみたい」などという場合に使える機能になるでしょう。

ちなみに追加したソースの概要を知りたいときは「ソース」カラムから個々のソースを選ぶことで「ソースガイド」を確認できます。これはNotebookLMが自動的に生成してくれるソースの要約で、その中で扱われている主なトピックも抽出してくれます。例えば提案されたリコーのWebページは、次のように要約されています。

ソースを回答生成の際の対象に含めるか含めないかは、いつでも簡単に変更可能なので、いったん提案を全て受け入れ、後から適切なものだけを対象に含めるようにしても良いでしょう。今回はせっかくなので、先ほど自分で用意した4つのソースに加え、提案された8件のWebページをソースに追加してみました。これで準備完了です。

(2)ブリーフィングとFAQを作成する

ソースを指定すると、自動的に次のような画面を生成します。

左端の「ソース」カラムに表示されているのは、先ほど指定したソースです。真ん中の「チャット」カラムには、そのソースをまとめた要約を自動生成します。タイトルもソースを参考にしてNotebookLMが勝手に設定してくれるのですが、これは後からユーザー側で変更可能です(タイトルを変えても生成される内容に影響はない)。

あとはこの「チャット」カラムの下にあるボックスから、他の生成AIと同様にプロンプトを入力していけば良いのですが、全く初めてのトピックだと何を質問すれば良いのかも分かりませんよね。そんなとき、筆者が勧めたいのは、まず「ブリーフィング・ドキュメント」を作ってもらうという方法です。

右端のカラムは「Studio(スタジオ)」という名前が付けられ、NotebookLM独自の機能がまとめられています。この中に「ブリーフィング・ドキュメント」というボタンがあるのが分かるでしょうか。

ブリーフィング・ドキュメント(briefing document)とは、特定のトピックや問題についての要点、また重要な情報を簡潔にまとめた資料のこと。このボタンを押すと、先ほど設定したソースから情報を集めて、そうした資料を生成してくれるのです。

実際に実行してみると、次のようなドキュメントを生成しました。

スクリーンショットに写っているのはほんの一部で、実際には日本語で約6000字の文章が生成されています(ちなみにこの記事も約6000字の分量があります)。構成だけ紹介しておくと、次のようになります。

エグゼクティブ・サマリ

(1)AIエージェントの現状と定義

(2)AIエージェントの主な機能と種類

(3)AIエージェントのビジネスへの影響と活用事例

(4)企業が取り得る戦略

(5)AIエージェント導入の課題と注意点

NotebookLMの注意点

このように、AIエージェントというテーマを網羅するような内容となっています。これを読むだけでも、AIエージェントの概要をしっかりとつかむことができるでしょう。

もちろん、うのみは禁物。もうこの注意は繰り返しませんが、生成AIのサービスである以上、誤情報が含まれているリスクは決してゼロにはなりません。またNotebookLMの特性上、そもそも自分が用意したソースに誤りが含まれていれば、それも反映してしまいます。

できる限り他のソースに当たったり、識者に確認してもらったりするなどして、出力結果が正しいかどうかチェックする姿勢を心掛けてください(ちなみに生成したドキュメントのシェアも可能)。

NotebookLMのFAQ機能

ブリーフィング・ドキュメントと同様、全体感の把握に使えるのが「FAQ」(日本語では「よくある質問」と表示)。これも文字通り、与えられたテーマの中で論点や疑問点となる可能性の高いポイントをNotebookLMが抽出し、QA形式でまとめてくれるというものです。実行すると、次のような結果になりました。

QAの数は8件、文字数で言うと約2400字の文章を生成しました。ブリーフィング・ドキュメントとあわせて読むことで、より特定のテーマのポイントをつかむことが容易になるでしょう。

また、起きたことの時系列が重要になるトピックについては「タイムライン」が役に立ちます。これもStudioのカラム内にある機能で、ボタンを押すと、ソース内の情報を文字通り時系列に沿って整理してくれます。

いま実験しているAIエージェントというテーマでは、さほど時系列は重要ではありませんが、タイムラインを生成したところ、23年9月にガートナーが関連レポートを発表したことや、25年2月にAmazonがAIエージェント「Rufus」を発表したことなどがまとめられました。

さらにNotebookLMには、ポッドキャストを生成する機能もあります。これは男性と女性、2人の登場人物が与えられたトピックについて語り合うという体裁で、ソースから得られた情報をまとめてくれるというもの。

対話形式になっているのでポイントを把握しやすく、話を聞きながら手を動かすこともできます。残念ながら、現時点でサポートしているのは英語のみなのですが、「特定のトピックに絞る」や「特定のユーザー(初心者など)をターゲットにする」といったカスタマイズも可能なので、興味のある方は試してみてください。

概要をさらに深掘りする方法

概要を知るという点では、ここまでの作業でも十分な結果が得られたといえるでしょう。しかし何事も、知れば知るほど新しい疑問が生まれるもの。NotebookLMを通じて、調べているトピックを深掘りしてみましょう。

一番簡単な方法は、通常のチャットbotと同様、NotebookLMに尋ねてしまうことです。真ん中のカラムに「チャット」という名前が付いていたのに気付いたかもしれませんが、このカラムがまさに、NotebookLMのAIとチャットするための部分になります。例えば「AIエージェントの定義について、もう少し詳しく整理して」と指示したところ、このような結果が表示されました。

先ほどの「ブリーフィング・ドキュメント」にも「AIエージェントの現状と定義」という章がありましたが、そこでは「現状と定義」合わせて約1000字の分量でした。しかしいま生成した「定義の深掘り」は約1600字。もちろん同じソースを参照しているので、出力された内容に矛盾があるということはありません。ちゃんと指示通りのトピックやサブトピックについて、内容を詳細化してくれます。

詳細化の他にも、比較や要約、難易度の変化(「初心者でも分かるように」など)といった指示が可能です。この辺りは、いつも使っている生成AIの感覚で使えば問題ありません。

ちなみに、NotebookLMとチャットする中で生成した回答は、いつでも「メモ」という形式で保管できます。この「メモ」はStudioカラムの中に表示され、いつでも単体で呼び出せるので、チャットを続けるうちに使えると思った回答が埋もれてしまった、などといったことを回避できます。良い回答結果は、すかさずメモ化しておきましょう。

視覚的に情報を得られる「マインドマップ」

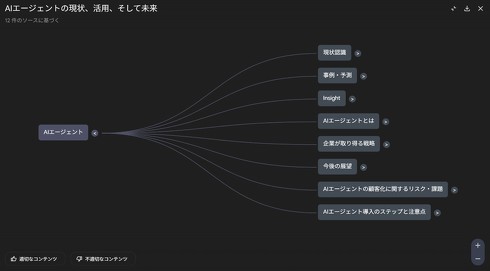

次に、NotebookLMならではの機能を使ってみたいと思います。「チャット」カラムの冒頭に「マインドマップ」ボタンが表示されているのが分かるでしょうか。これも文字通り、マインドマップを作る機能になり、押してみると次のようなマップを生成します。

マインドマップは、あるテーマに関連する情報を視覚的に把握したり、その構成要素を関連付けることで整理したりするのに役立つツール。文章だとどうしても考えが一方向に流れてしまいますが、マインドマップだと視覚的に情報を配置できるので、情報の洩れを確認したり、アイデア出しをしたりする際に役立ちます。

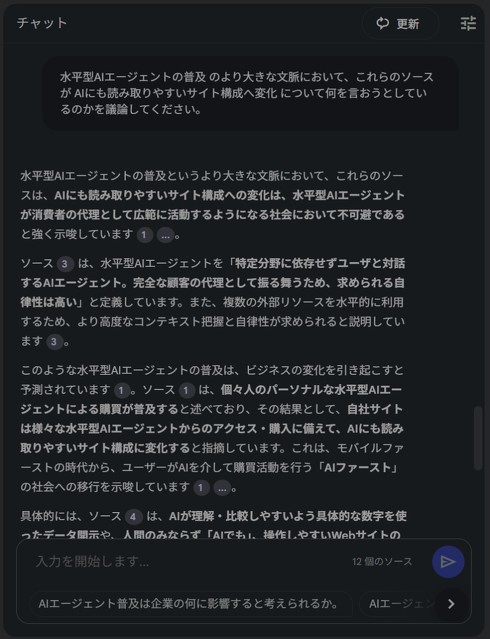

このマップはインタラクティブになっていて、それぞれの要素を深掘りすることが可能(ただしNotebookLMがソースから抽出した情報に基づいて自動作成しており、ユーザー側で追加したり、変更したりすることはできない)。例えば「今後の展望」という要素を深掘りしたところ、次のような結果を表示しました。

例えばここで「AIにも読み取りやすいサイト構成へ変化」という部分に興味が湧いたとしましょう。この要素をクリックすると、NotebookLMが自動的に、詳しい説明文を生成してくれます。

なるほど、AIエージェントが普及し、それがユーザーの代わりにさまざまなWebサイトを訪問し操作するようになるにつれ、Webサイトの運営側に「AIに読み取りやすいサイトづくり」が求められるようになるのではないか、という予測があるようです。AIエージェントについて、概要レベルの情報を集める中で、未来的な話までつかめました。これを結論部分にもってきてレポートをまとめたら、なかなか刺激的な内容になりそうです。

もちろん、そのようなレポートを作りたいと思ったら、NotebookLMに構成案を考えさせたり、それぞれの章のドラフトを書かせたりするなど、壁打ちの相手としても使えます。この辺りも、通常の生成AIチャットbotのように使って問題ありません。

さてこの辺りで、この記事の分量は約6000字。先ほどNotebookLMが生成したブリーフィング・ドキュメントとほぼ同じになりました。このツールがどれほど手軽に網羅的なレポートをまとめることができるのか、実感できるのではないでしょうか。

NotebookLMの使い方はこれだけではありませんし、用意されている各種の機能を駆使したり、細かなカスタマイズをしたりすることも可能です。NotebookLMに限った話ではありませんが、その機能の汎用性や柔軟性を生かして、さまざまな用途を考え出せるのが生成AI系サービスの魅力。ぜひ実際に使ってみて、自分なりの使い道を考えてみてください。

著者:小林啓倫

経営コンサルタント。システムエンジニアとしてキャリアを積み、米バブソン大学にてMBAを取得。コンサルティングファームや国内ベンチャー企業、大手メーカーなどで先端テクノロジーを活用した事業開発に取り組む。著書には『FinTechが変える! 金融×テクノロジーが生み出す新たなビジネス』などがある。

関連記事

Google、「NotebookLM」に「ウェブからソースを検索」機能追加

Google、「NotebookLM」に「ウェブからソースを検索」機能追加

Googleは、AI搭載のリサーチアシスタント「NotebookLM」に、新機能「ウェブからソースを検索」を追加したと発表した。ソースとしてWeb上の関連情報を追加できる。同日から順次ロールアウトされ、数週間以内にすべてのユーザーが利用可能になる予定だ。 DeNA南場会長も使う「NotebookLM」って何? 自分だけのチャットAIが作れる話題のGoogle製サービス、いまさら聞けない活用法

DeNA南場会長も使う「NotebookLM」って何? 自分だけのチャットAIが作れる話題のGoogle製サービス、いまさら聞けない活用法

まだNotebookLMに触れていない方に向け、同サービスの概要や使い方を紹介する。 ChatGPT「deep research」 vs. Gemini「Deep Research」──どのくらい違う? 比較検証してみた

ChatGPT「deep research」 vs. Gemini「Deep Research」──どのくらい違う? 比較検証してみた

米OpenAIが2月3日、ChatGPTの新たなエージェント機能「deep research」をリリースした。この機能がどのように活用できるのか、類似サービスであるGoogleの「1.5 Pro with Deep Research」との比較で考えてみたい。 DeNA南場会長は、生成AIツールをこう使う「Perplexity」「NotebookLM」「o1」など活用

DeNA南場会長は、生成AIツールをこう使う「Perplexity」「NotebookLM」「o1」など活用

自身も生成AIツールを活用し、仕事を効率化しているというDeNAの南場智子代表取締役会長。具体的な使い方は。 自筆した論文が勝手に解説動画にされた?→実は存在しない“フェイク論文” 著者名を無断利用、生成AIを悪用か

自筆した論文が勝手に解説動画にされた?→実は存在しない“フェイク論文” 著者名を無断利用、生成AIを悪用か

あるYouTubeチャンネルで、福岡大学の准教授が執筆したとされる論文を参照した解説動画が投稿された。概要欄には出典として論文の著者名とタイトルを明記していたが、この引用元の論文そのものが完全な偽物だという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.