15年で売り上げ2倍 日本酒「紀土」の平和酒造社長が明かす「100円のパック酒から10万円の銘酒への転換」:平和酒造4代目が考える「個が立つ組織」【前編】(1/4 ページ)

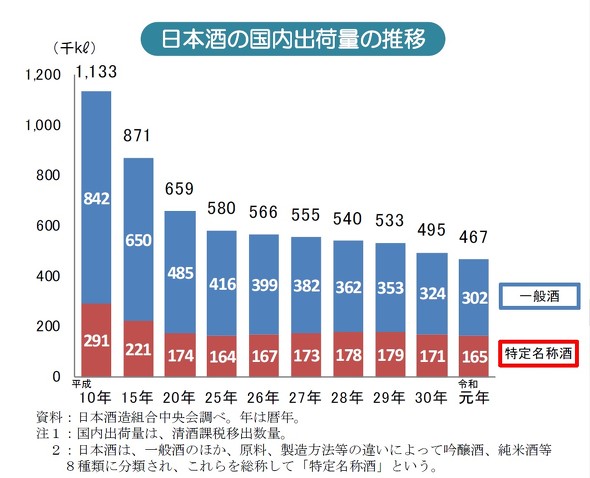

日本酒全体の出荷量が減少傾向にある中、若い世代を中心に「日本酒ブーム」が続いている。カップ酒やパック酒に多くみられる清酒の出荷量は10年前に比べ半分以下に落ち込む一方、吟醸酒や純米酒といった「特定名称酒」は出荷量を保持していて、日本酒のプレミア化が進んでいるためだ。

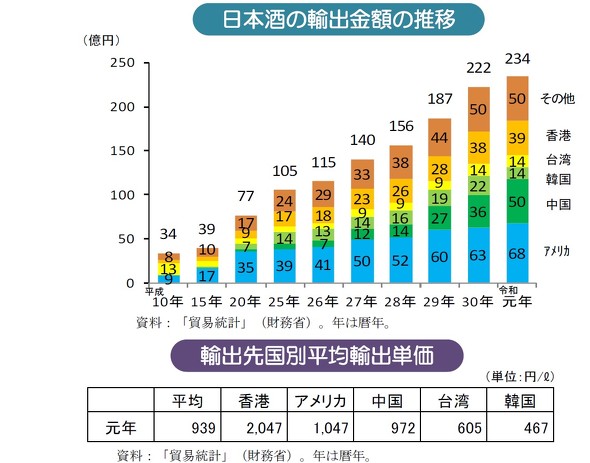

また、海外の日本食ブームもあり、日本酒の海外出荷は右肩上がりで上昇している。農林水産省の資料によると、日本酒の海外出荷額は1998年(平成10年)に34億円だったのに対し、2019年(令和元年)は234億円と、7倍弱まで伸ばしている。海外に輸出されている日本酒のうち約6割が特定名称酒であり、日本酒メーカーにとっては、ハイブランドな日本酒をいかに造れるかが経営のカギなのだ。

こうした時代の変化に対応し、ここ15年間で売り上げを2倍強に増やした酒蔵がある。和歌山県海南市に本社を置く平和酒蔵だ。銘酒「紀土」で知られる酒蔵で、「紀土」は、毎年ロンドンで開かれるワインコンテスト「インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)」の日本酒部門の最高賞である「Champion Sake(チャンピオン・サケ)」を2020年に受賞した。また、全国新酒鑑評会で金賞も受賞している。

そんな栄冠を勝ち取った平和酒蔵を率いるのが、山本典正社長だ。そんな平和酒蔵も実は先代まで、地元を中心に安酒を販売する酒蔵にすぎなかった。一体いかにして社内を改革し、世界的ブランドを得る企業へと押し上げたのか。その手法と戦略を前後編でお届けする。

山本典正(やまもと・のりまさ) 平和酒造社長。1978年、和歌山県に生まれ。京都大学経済学部を卒業後、東京のベンチャー企業を経て実家の酒蔵に入る。大手酒造メーカーからの委託生産や廉価な紙パック酒に依存していた収益構造に危機感を覚え、日本酒業界にあっては他に類をみない革新的組織づくりをするとともに、自社ブランドの開発・販売に力を尽くす。一方で、全国の若手蔵元と協力のもと、日本酒試飲会「若手の夜明け」を立ち上げ、2011年から代表をつとめる。代表的な銘柄は「紀土」と「鶴梅」。「紀土 無量山 純米吟醸」はIWC(インターナショナルワインチャレンジ)2020で「SAKE部門(清酒部門)」の最高賞「Champion Sake(チャンピオン・サケ)」を受ける。近著に『個が立つ組織 平和酒造4代目が考える幸福度倍増の低成長モデル』(日経BP)(撮影:乃木章)

山本典正(やまもと・のりまさ) 平和酒造社長。1978年、和歌山県に生まれ。京都大学経済学部を卒業後、東京のベンチャー企業を経て実家の酒蔵に入る。大手酒造メーカーからの委託生産や廉価な紙パック酒に依存していた収益構造に危機感を覚え、日本酒業界にあっては他に類をみない革新的組織づくりをするとともに、自社ブランドの開発・販売に力を尽くす。一方で、全国の若手蔵元と協力のもと、日本酒試飲会「若手の夜明け」を立ち上げ、2011年から代表をつとめる。代表的な銘柄は「紀土」と「鶴梅」。「紀土 無量山 純米吟醸」はIWC(インターナショナルワインチャレンジ)2020で「SAKE部門(清酒部門)」の最高賞「Champion Sake(チャンピオン・サケ)」を受ける。近著に『個が立つ組織 平和酒造4代目が考える幸福度倍増の低成長モデル』(日経BP)(撮影:乃木章)経営者に憧れた京大卒の4代目

――山本さんは京都大学経済学部で経営について学ばれたのち、2004年に実家である平和酒蔵に入社しました。11年に4代目として社長に就任しています。一体なぜ、家業を継ごうと思ったのでしょうか。

実は、最初は継ごうとは考えていなかったんです(笑)。伝統産業が嫌だったというより、父の姿を見ていて、酒造りは薄利多売な商売だなと思っていたからです。ただ、リーダーになりたい、経営者になりたいという野心は小学生の頃からありました。

――その野心のきっかけは何だったのでしょうか。

小学校2年生ぐらいの時、学級委員をしていたのですが、この時から人に指示されるよりも、自分で率先して指示を出していくほうが性に合っているなと思ったんです。経営者に憧れるようになったのは、小学校高学年ぐらいから日経新聞の連載「私の履歴書」を読むようになってからです。

当時は1980年代の後半だったんですが、本田技研工業の本田宗一郎さんとか、パナソニックの松下幸之助さん、ダイエーの中内功さんとか、日清食品の安藤百福さんとか、日本の経営史に残る人達が連載していた時期でした。まさにバブルでしたね。こういう人達の「履歴書」を読んで「すごいなぁ」と思う反面、「アンフェアだな」とも思っていました。

――アンフェアとは。

こうした方たちは戦争を体験して、戦後の焼け野原から立ち上がり、高度成長期を経て一大企業を築き上げていったわけじゃないですか。いうなれば戦国時代の大名のような、乱世の英雄ですよね。でも、僕がこのエピソードを読んでいたのは、こうした企業が出尽くしたバブル期のことです。生まれた時代が悪いな、とも感じていました。

そう思いながら少年期を過ごしていたのですが、転機は高校1年の公民の授業でした。「ベンチャー企業」っていうフレーズが出てきたんです。「何だそれ」と思って調べてみたら、米国で「ベンチャー企業」というのが流行(はや)っていて、日本でもこうした企業が少しずつ増えてきている、という解説がありました。95年ぐらいでしょうか。まさに戦国時代の武将のような生き方をしている人たちが今もいるんだと知ったんですね。

――1995年だと、検索エンジンのYahoo! JAPANや、ホリエモンこと堀江貴文さんのオン・ザ・エッジが立ち上がる前になりますね。

その当時は教科書を通じて知識を仕入れただけだったので、実感が湧かなかったのですが、その後もテレビのニュースを継続的に見ていくと、今まさに名前が出たベンチャー企業が出始めていきます。それで、大学を出たあとベンチャー企業に就職したい、と思うようになりました。

ただ、僕自身は文系で、あまりPCとかには興味がなかったんですね。他の分野のベンチャー企業を見てみると、大学生だった当時、人材派遣会社が隆盛していた頃でした。人には興味があったので、「エスプール」という当時はベンチャーだった人材派遣会社に就職しました。

関連記事

星野リゾート星野佳路代表が“倒産確率”を公表した理由 「組織を強くするマネジメント」とは?

星野リゾート星野佳路代表が“倒産確率”を公表した理由 「組織を強くするマネジメント」とは?

星野リゾートの星野佳路代表は、5月より予約や財務の状況など、幾つかの変数をもとに計算した「倒産確率」を社員向けに発表している。コロナ禍という危機の中では、経営の内容を正直に伝えることが大切で、社員一人一人が経営の動きを知ることが「会社を強くする」という星野代表の考えから取った施策だという。狙いを聞いた。 ホリエモンプロデュースの「WAGYUMAFIA」 代表・浜田寿人が語る急成長の舞台裏――知られざる挫折、転落、苦悩

ホリエモンプロデュースの「WAGYUMAFIA」 代表・浜田寿人が語る急成長の舞台裏――知られざる挫折、転落、苦悩

“和牛輸出王”浜田寿人の生き様を通して、最高級の和牛ブランドを世界に広めているWAGYUMAFIAのビジネスモデルに迫る――。設立からわずか3年で急成長を続けるWAGYUMAFIAは、国内では堀江の事業というイメージが強いかもしれない。だが、実質的にトータルプロデュースと海外戦略を担当しているのは浜田だ。前編ではWAGYUMAFIAの現状と、ソニー本社に最年少で入社後、映画会社を立ち上げるなど若くして起業家として活躍してきた浜田の“挫折”について聞いた。 「WAGYUMAFIA」 代表・浜田寿人が明かす“挫折からの復活劇”――そして「世界一」への果てしない挑戦

「WAGYUMAFIA」 代表・浜田寿人が明かす“挫折からの復活劇”――そして「世界一」への果てしない挑戦

“和牛輸出王”浜田寿人がたどってきた道のりから、最高級の和牛ブランドを世界に広めているWAGYUMAFIAのビジネスモデルに迫る――。設立からわずか3年で急成長を続けるWAGYUMAFIAは、国内では堀江の事業というイメージが強いかもしれない。だが、実質的にトータルプロデュースと海外戦略を担当しているのは浜田だ。中編では共同設立者の“ホリエモン”こと堀江貴文との再会と、WAGYUMAFIAのブランディングの秘密に迫る。 「人生の“選択”には意味がない」――倒産寸前の会社を再建した『破天荒フェニックス』、OWNDAYS田中修治社長の経営哲学

「人生の“選択”には意味がない」――倒産寸前の会社を再建した『破天荒フェニックス』、OWNDAYS田中修治社長の経営哲学

2020年がいよいよ幕を開けた。年初にふさわしい企業経営者のインタビューを前後編でお届けする。多額の債務を背負い、債務超過で倒産寸前だったメガネ製造販売チェーンの「OWNDAYS」を30歳のときに買い取り、10年足らずで再建を果たした田中修治社長だ。前編ではOWNDAYSが海外に進出する際に何を重視していたのか、なぜ日本企業の海外進出は奏功しにくいのかを聞いていく。 インターステラ稲川社長が語る「SpaceXの偉業を支えた“天才技術者”」 民間による有人宇宙飛行成功の原点とは?

インターステラ稲川社長が語る「SpaceXの偉業を支えた“天才技術者”」 民間による有人宇宙飛行成功の原点とは?

米国の宇宙ベンチャー・SpaceXはNASAの宇宙飛行士2人を乗せた宇宙船クルードラゴンの打ち上げに成功した。アメリカからの有人宇宙飛行は2011年のスペースシャトル以来9年ぶり。民間企業が開発を主導した有人宇宙船が国際宇宙ステーションに接続するのは初めてのことだ。 上場企業の「想定時給」ランキング、3位三井物産、2位三菱商事 8000円超えで「ぶっちぎり1位」になったのは?

上場企業の「想定時給」ランキング、3位三井物産、2位三菱商事 8000円超えで「ぶっちぎり1位」になったのは?

上場企業の「想定時給」ランキング……。3位三井物産、2位三菱商事に続き「ぶっちぎり1位」になったのは? 「年商1億円企業の社長」の給料はどれくらい?

「年商1億円企業の社長」の給料はどれくらい?

「年商1億円企業」の社長はどのくらいの給料をもらっているのか? 「離婚したくなる亭主の仕事」を調査 年収とテレワークがポイント

「離婚したくなる亭主の仕事」を調査 年収とテレワークがポイント

20〜49歳の既婚者女性600人に「離婚したくなる亭主の仕事」について調査。結果、10人に1人は「夫の仕事が原因で離婚したい」と考えていることが明らかとなった。 2021年版「住みたい田舎」ランキング発表 コロナ禍で地方移住の熱高まる

2021年版「住みたい田舎」ランキング発表 コロナ禍で地方移住の熱高まる

宝島社は月刊誌『田舎暮らしの本』2月号で、「2021年版 第9回 住みたい田舎ベストランキング」を発表した。結果は? 日本の「都市力」ランキング 3位は福岡市、2位は大阪市……1位は?

日本の「都市力」ランキング 3位は福岡市、2位は大阪市……1位は?

森記念財団都市戦略研究所が発表した日本の「都市力」ランキング――。3位は福岡市、2位は大阪市……1位は? 東京23区のランキングは? 2020年の睡眠時間、世界的に増加 ただし“格差”広がる 日本は……?

2020年の睡眠時間、世界的に増加 ただし“格差”広がる 日本は……?

世界各国500万人分のデータから、運動や睡眠、年末の体重変化を分析し、2019年と20年のデータを比較したレポートを発表した。結果は? 緊急事態宣言中、日本人の睡眠時間は世界最下位 データで判明

緊急事態宣言中、日本人の睡眠時間は世界最下位 データで判明

フランスのWithings(ウィジングズ)は、新型コロナウイルスの感染拡大による外出規制時に、人々の生活スタイルがどのように変化したかをまとめたレポートを発表した。 神奈川県の住みここちランキング 2位「葉山」、3位「横浜市青葉区」を抑えて1位となったのは?

神奈川県の住みここちランキング 2位「葉山」、3位「横浜市青葉区」を抑えて1位となったのは?

神奈川県の住みここちランキングの結果は? 千葉県の住みここちランキング、2位「浦安市」を抑えて1位となった街は?

千葉県の住みここちランキング、2位「浦安市」を抑えて1位となった街は?

千葉県の住みここちランキングは? 大阪府の住みここちランキング 3位「大阪市北区」、2位「箕面市」……1位は?

大阪府の住みここちランキング 3位「大阪市北区」、2位「箕面市」……1位は?

大阪府の住みここちランキング。結果は?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング