大阪府市が2030年のエネルギー戦略、原子力発電を段階的に廃止へ:電力供給サービス

国のエネルギー戦略が揺れ動くなか、大阪府と大阪市は先行して2030年に向けたエネルギー戦略を策定する。関西電力による原子力発電を中心とした集中型の電力供給システムから、再生可能エネルギーの拡大と省エネルギーの推進による分散型へと移行を図る方針だ。

大阪府と大阪市は共同で2012年2月から専門家による「大阪府市エネルギー戦略会議」を設置して、約1年間で24回におよぶ会合を重ねてきた。その検討結果を「大阪府市エネルギー戦略の提言」として集約中で、先ごろ素案を公表した。

原子力発電がもたらす危険性を細かく論じながら、原発依存からの脱却を図り、再生可能エネルギーの拡大と省エネルギーの推進による地域分散型のエネルギー供給体制を目指すことを戦略の柱に据えている。

特に脱・原発依存については明確な考えを示した。「原発については倫理的に大きな問題を抱える上に、経済的にも割が合わないと考える。このような電源を中長期的に維持し続けることは、社会にとっても経済にとっても大きな負担となり、ユーザー企業だけでなく電力会社にとっても得策ではないはずだ。2030年までにすべての原発を段階的に廃止していく“Phase-out”を提案する」。大阪市は関西電力の筆頭株主でもあり、この提言の内容は重みを持つ。

政府も国民の意向を受けて2030年に原発をゼロにする戦略を掲げながらも、その後の議論が宙に浮いたまま、安倍・新政権は今後3年以内に改めてエネルギー戦略を策定する方針である。大阪府市は政府に先行して脱・原発依存を提言することで、国のエネルギー戦略にも反映させたい考えだ。

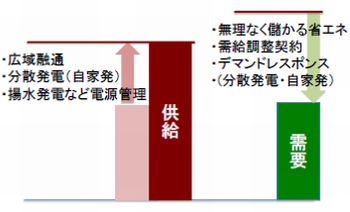

大阪府市のエネルギー戦略の前提として、今後の電力供給は再生可能エネルギーを含む自家発電などによって増加する一方、需要については省エネ対策の広がりや利用者側の抑制機能(需給調整契約、デマンドレスポンスなど)によって減少していく、という想定がある(図1)。

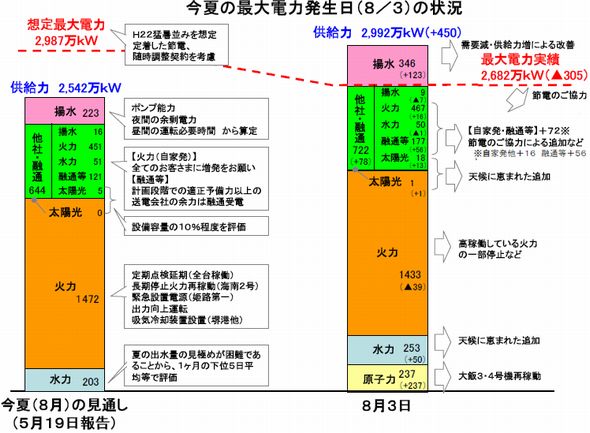

実際に2012年の夏は当初の想定よりも供給力が450万kWも大幅に増加したのに対して、最大需要は305万kWも減少した(図2)。供給力の増加の中には大飯発電所による原子力発電237万kWが含まれている。原子力発電を除くと需給率はピーク時に97.4%に達し、電力不足が懸念される予備率3%を少しだけ下回る水準だった。

こうした状況を同会議では次のように分析している。「2基の原発が稼働したことにより安定的な供給ができたという意見もあるが、火力・水力・他社融通に加えて、揚水発電を最大限に活用すれば、2012年夏の電力は十分に足りたと考えられる」。今後さらに需要の減少と供給力の増加が期待できるため、原子力発電がなくても電力供給の安定化は可能とみている。

大阪府市はエネルギー戦略の提言内容を3月までに確定して発表する見通しだ。政府や他の自治体、関西電力をはじめとする電力会社の反応が注目される。

関連記事

脱・原発依存を率先、メガソーラーや廃棄物発電を臨海地域に展開

脱・原発依存を率先、メガソーラーや廃棄物発電を臨海地域に展開

日本列島エネルギー改造計画(27)大阪![[検証]関西電力の今夏の需給対策、データが示す来年の進路は](https://image.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1210/09/news008.jpg) [検証]関西電力の今夏の需給対策、データが示す来年の進路は

[検証]関西電力の今夏の需給対策、データが示す来年の進路は

原子力なしで火力発電を増強すれば予備率を最低5%に 最新の火力発電設備が試運転開始、関西電力の供給力が大幅増加

最新の火力発電設備が試運転開始、関西電力の供給力が大幅増加

今後2年間で合計6基が稼働、原子力1基分を上回る 企業向け電気料金を2割近く値上げ、関西電力が4月から改定へ

企業向け電気料金を2割近く値上げ、関西電力が4月から改定へ

自由化されている企業向け19.23% もう増えることのない電力需要、省エネと創エネで原子力は不要に

もう増えることのない電力需要、省エネと創エネで原子力は不要に

2013年の電力メガトレンド(3)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

図1 今後予想される電力の需要と供給の増減イメージ。出典:大阪府市エネルギー戦略会議

図1 今後予想される電力の需要と供給の増減イメージ。出典:大阪府市エネルギー戦略会議 図2 2012年夏の最大需要電力を記録した8月3日(金)の需給状況と5月時点の想定。出典:関西電力

図2 2012年夏の最大需要電力を記録した8月3日(金)の需給状況と5月時点の想定。出典:関西電力