エタノール燃料から常温常圧で効率発電を実現、炭素の鎖を断ち切る触媒を開発:蓄電・発電機器(1/2 ページ)

物質・材料研究機構(以下、NIMS)研究員の阿部英樹氏は、ナノ材料科学環境拠点(以下、GREEN)研究員の野口秀典氏、東北大学 原子分子材料 科学高等研究機構の准教授 藤田武志氏と共同で、常温常圧でエタノール燃料から効率よく電力を取り出せる触媒の開発に成功した。

エタノール燃料は、サトウキビやトウモロコシなどバイオマスを発酵して生産できるため、新たなエネルギー源として注目を集めている(関連記事)。しかし、バイオエタノール燃料をディーゼルエンジンなどの内燃機関で燃焼させて電力を得るためには、数百度の高温で空気と燃料を反応させる過程があり、窒素酸化物(NOx)や一酸化炭素(CO)など有害排気ガスが発生する。よりクリーンなエネルギーを求める動きから、エタノールを用いたポリマー電解質膜燃料電池(PEMFC)の研究が進められた。

PEMFCは、水素やメタノール、エタノールなどの燃料分子を電気化学的に酸化し、部紳士中の化学エネルギーを電力の形で取り出す仕組みだ。酸化分解すると生物にとって無害な水(H2O)や二酸化炭素(CO2)に変わるため、有害な排気ガスが発生しないという利点を備える。

PEMFCでは現在、トヨタ自動車が2014年12月に製品化した燃料電池車「MIRAI」のように、水素を利用するものが大きな注目を集めている(関連記事)。一方で、工場などでよく利用され入手しやすいメタノールについても、燃料電池として活用につながる研究開発が進む(関連記事)。この一方で、エタノールPEMFCについては、開発が大きく遅れている状況だ。

課題だった「炭素ー炭素結合」

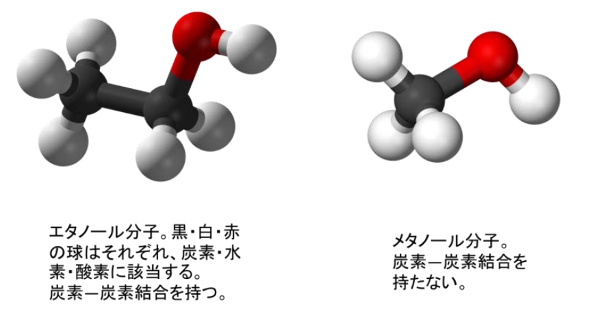

エタノールPEMFCの開発がなかなか進まなかった要因の1つとして挙げられるのが、エタノールが持つ「炭素(C)ー炭素(C)結合」を効率よく切断できる触媒がなかったためだ(図1)。

水素PEMFCやメタノールPEMFCでは、分子は基本的には水素(H)同士、もしくは、「水素ー酸素(O)」「炭素ー酸素」の結合となり、これらを切断する触媒としては、白金の超微粒子(Ptナノ粒子)や白金ルテニウム合金ナノ粒子(Pt-Ruナノ粒子)などが用いられている。しかし、エタノールは、これらの触媒を用いても酢酸(C2H4O2)やアセトアルデヒド(C2H4O)に酸化させる(エタノール部分酸化)ことは可能でも、炭素―炭素結合を切断して、CO2にまで酸化を進めることはできない。

Pt3Sn(プラチナスズ)合金ナノ粒子触媒についても、エタノール部分酸化を効率的に促進するため、出力電流はPtナノ粒子より高いものの、エタノール分子の炭素―炭素分子結合を切断する能力自体は、Ptナノ粒子よりも低い。

これらのエタノールPEMFCの課題を解決する新たな触媒として、今回研究チームが新たに発見したのが「TaPt3(タンタルプラチナ)ナノ粒子触媒」である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 太陽光パネルの新たなリサイクル制度 第一段階では「大量排出者」を義務対象に

図1:エタノール分子(左図)とメタノール分子(右図)の模式図。エタノール分子は炭素ー炭素結合を持つがメタノール分子は持たない ※出典:物質・材料研究機構

図1:エタノール分子(左図)とメタノール分子(右図)の模式図。エタノール分子は炭素ー炭素結合を持つがメタノール分子は持たない ※出典:物質・材料研究機構