スマートジャパン >

揺らぐ電力の安定供給、6月の需給逼迫の検証で分かった今後の課題とは?:エネルギー管理(1/4 ページ)

2022年3月と6月に発生した電力需給の逼迫。この出来事を踏まえ、今後の電力の安定供給に向けた課題は何が残されているのか。6月の需給逼迫の実態を検証するとともに、その中で分かった今後の課題を整理する。

» 2022年07月28日 07時00分 公開

[梅田あおば,スマートジャパン]

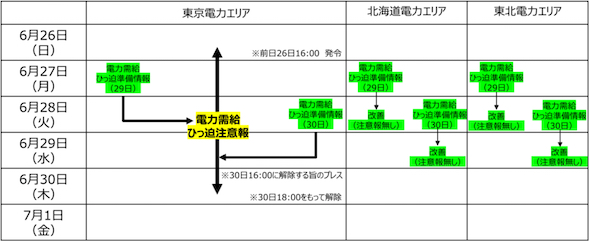

2022年3月の電力需給逼迫(ひっぱく)の記憶も新しい中、東京電力エリアでは6月末に再び厳しい需給逼迫が発生した。6月26日(日)の夕方には、翌27日(月)の東電エリアの広域予備率が5%を下回る見込みとなったため、資源エネルギー庁から「電力需給ひっ迫注意報」が発令された。「注意報」は、早めの節電を呼びかけるために5月に新設された仕組みであり、今回が初めての発令となる。

また北海道・東北エリアでは、同月29日(水)、30日(木)の前々日時点でエリア予備率が5%を下回る見通しとなったため、各エリアの一般送配電事業者から「電力需給ひっ迫準備情報」が発出された。実際には、前日段階で広域予備率の回復が見られたため、北海道・東北では注意報の発令には至らなかった。

記録的な猛暑による需要の増加

これまで、夏季の高需要期とは7月から9月を指しており、6月は「端境期」とみなされていた。ところが、関東甲信越地方は観測史上最速の6月27日に梅雨明けし、東京の27日の最高気温は35.7℃と記録的な猛暑となった。

この日の東電エリアの最大需要は5,254万kWを記録し、これは過去10年間の6月最大需要電力4,727万kWを11%も上回る異例の高水準である。その後も、5,238万kW(28日)、5,296万kW(29日)、5,487万kW(30日)と最大需要が更新されていった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

あなたにおすすめの記事PR

表1.電力需給逼迫時の発信/発令 出所:広域機関

表1.電力需給逼迫時の発信/発令 出所:広域機関