物価上昇はFIT/FIP価格に反映されるか? 太陽光・風力発電の事業コスト動向:太陽光(1/4 ページ)

物価上昇がさまざまな産業に影響を与えるなか、太陽光や風力などの再生可能エネルギー事業においても事業コストの増加が一つの課題となっている。調達価格等算定委員会では今後のFIP/FIT価格の検討に向けて、再エネ事業者に対して足元の事業状況に関するヒヤリングを行った。

国は、2050年カーボンニュートラルや2030年度再エネ比率36〜38%の実現に向けて、S+3Eを大前提に、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら、再エネを最大限導入していくことを基本方針している。

資源エネルギー庁は、調達価格等算定委員会の今年度の検討を進めるにあたり、その第88回会合において、再エネの業界団体や事業者等からヒアリングを行った。ヒアリングはすべての再エネ電源種について行われたが、本稿では、今後の主力電源と想定される、太陽光発電と風力発電について取り上げることとする。

太陽光発電の導入量・認定量の動向

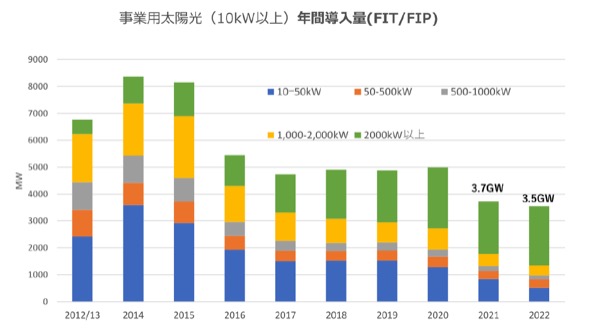

世界全体では太陽光発電の新規導入量(2022年)は240GWに達するなど、急成長が続いているのに対して、国内では、FIT/FIP案件の新規導入量(10kW以上・2022年度)は約3.5GW、非FIT/非FIPの約0.5GWを加えても、2022年度の導入量は約4GWに留まり、減少傾向が続いている。

このほか、住宅用太陽光(10kW未満)の導入量は約1GW、導入件数は約19万件と前年度より増加している。これは、電気料金が高騰したため、太陽光発電の価格競争力が高まったためと考えられる。

ただし、2022年度の新築住宅着工件数86万件と比べると、太陽光発電の設置率はまだ22%に留まる。国は、2030年までに新築住宅の太陽光設置率6割を目標としており、これを達成するためには更なる対策が必要とされる。

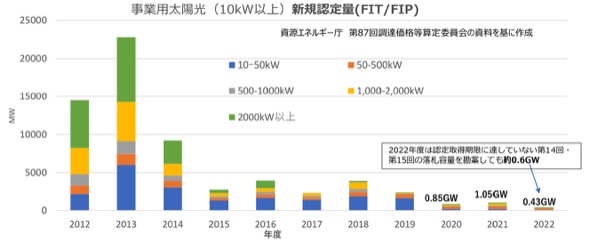

国の2030年導入目標を達成するには、毎年5GW程度の新規導入が必要となるが、事業用太陽光発電(10kW以上)のFIT/FIP新規認定量は、近年は1GWを下回るなど低迷が続いており、今後はこれが導入量の減少にも跳ね返るものと想定される。

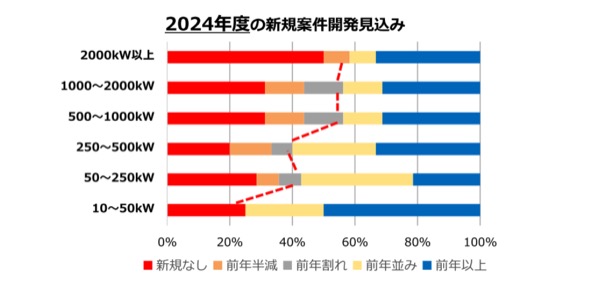

太陽光発電協会によるアンケート調査の結果、発電事業者による新規案件開発の計画・見込としては、500kW以上では「新規なし」「前年比半減」「前年割れ」が半数程度を占めており、事業者の新規開発意欲が低迷していることが明らかとなった。

アンケート調査では、新規FIT/FIP認定量が大きく減少した最大の要因として、「調達価格/基準価格の急速な低下に、コスト削減が追随できていない」との回答が81%であった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 電力の「供給信頼度評価」の課題とは? EUEと予備率の関係性を読み解く

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 家庭用蓄電池の並列接続を可能に 産業施設向けの蓄電池導入コストを低減

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善