「くらしGX」を実現へ――家庭・業務部門の省エネ・非化石転換政策の今後:法制度・規制(1/4 ページ)

政府では「暮らし」に関連する需要家分野のGXを「くらしGX」と呼び、重点分野の一つとして分野別投資戦略の策定を進めている。「省エネルギー小委員会」第43回会合では、こうした需要サイドにおける今後の省エネ・非化石転換政策について検討が行われた。

日本全体のGX(グリーン・トランスフォーメーション)実現には、GX関連製品の供給サイドにおける取組だけでなく、GX市場創造に向けた需要サイドにおける取組により、バリューチェーン全体でのGX投資を促進していくことが重要である。

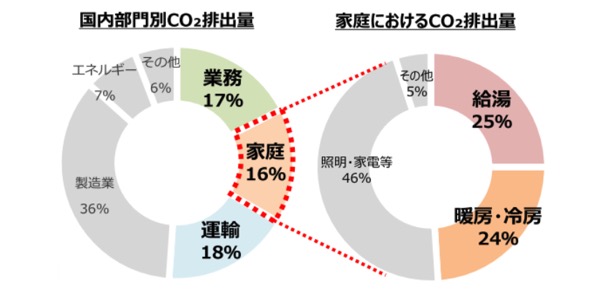

国民の「暮らし」に関連する家庭部門やビルなどの業務部門、自家用乗用車などの運輸部門は、国内CO2排出量の半分弱を占めており、国はこの「暮らし」関連部門のGXを「くらしGX」と呼び、重点分野の一つとして分野別投資戦略を策定中である。

くらしGXの推進は、経済社会全体で見た削減効果や、産業競争力強化・経済成長、サプライチェーンの裾野が広い点で、地域経済への裨益が大きいだけでなく、各家庭で見れば、省エネによる光熱費低減や、快適性向上にもつながるものである。

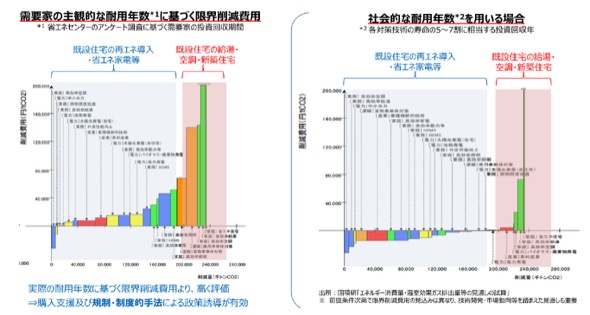

国は、排出削減効果の高い技術のうち、特に産業競争力強化・経済成長に効果の高いものに対して、GX経済移行債を活用した「投資促進策」を講じていくこととしているが、対象分野(プロジェクト)の選定にあたっては、各技術の「限界削減費用」(導入による「追加的費用」を「排出削減効果」で除したもの)を考慮することが求められる。

くらし関連分野の技術は、実際の耐用年数に基づけば(図2右)、限界削減費用がマイナス(つまり、導入すると経済的に得をする)のものが多いが、個人は常に経済性のみで判断するわけではないことや、賃貸住宅における「オーナー・テナントの問題」(入居者個人の判断で改修等が出来ない)の存在など、必ずしも実際の限界削減費用分析のとおりに意思決定が行われるわけではないことが分かっている。

このため、くらし分野では、需要家側への購入支援に加えて、光熱費負担の軽減等のメリットの周知広報や、省エネ表示制度強化等によるオーナーへの改修インセンティブ付与など、規制・制度的手法による政策誘導が有効と考えられている。

資源エネルギー庁の「省エネルギー小委員会」第43回会合では、需要サイドにおける今後の省エネ・非化石転換政策について検討が行われた。

住宅・建築物の省エネ対策

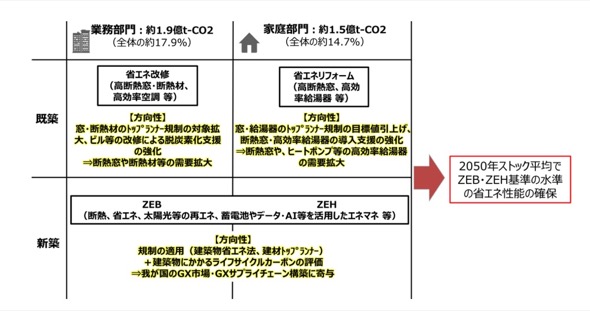

家庭部門・業務部門において省エネを進めるためには、住宅・建築物そのものの省エネ性能の向上や、高効率給湯器等の普及が不可欠となる。

2022年の建築物省エネ法の改正により、2025年度から全ての新築住宅・建築物は省エネ基準への適合が義務化されるほか、省エネ基準値自体も段階的に強化され、2030年にはZEH・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、ビル)水準の省エネ性能確保を目指している。

住宅・建築物で使用される建材等の製品では、従来から省エネ法に基づく「トップランナー制度」が運用されている。例えば、住宅用の「窓」では2030年度を目標年度として、ZEHに必要とされる性能値を超える目標基準値(熱貫流率)2.08 W/(m2・K)を設定したところである。本基準値については、概ね3年ごとに達成状況を確認し、2030年度の目標年度を待たずに新たな目標基準値を検討する予定としている。

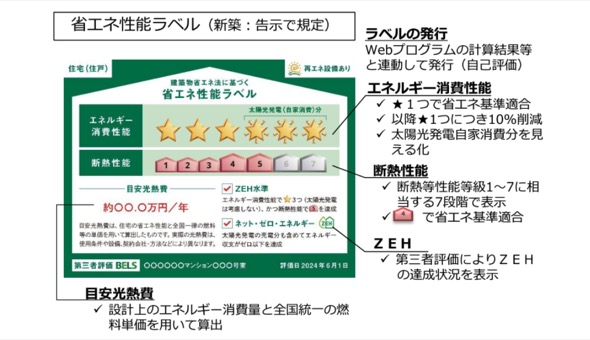

また、省エネ性能が高い建築物が選択される市場環境を整備するため、2024年4月から新たな省エネ性能表示制度が開始され、住宅・建築物の販売・賃貸時点で省エネ性能を表示することが努力義務となる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針