AppleはiPhone 7(仮)以降をどのように進化させるのか:本田雅一のクロスオーバーデジタル(1/3 ページ)

Appleは6月13日(現地時間)、米サンフランシスコで開催中の世界開発者会議「WWDC 2016」で、iOS、macOS(旧OS X)、watchOS、tvOSのアップデート計画を披露した。

いずれも開発者向けプレビュー版が即日リリースされている。秋から年末までの間に、それぞれの新ハードウェア投入タイミングを見計らいながら、製品版OSの無償提供が開始される予定だ。なお、iOSとmacOSは7月にβテストが始まる。

さて、既にWWDC 2016に関して多くの記事が掲載されている。細かな発表内容については基調講演のレポートを、また各OSの新機能詳細についてはApple自身のWebページを参照するのがよいだろう。

筆者は少し視点を変えて、iPhoneが生み出した現代のスマートフォントレンドを振り返りながら、AppleがiPhone(iOS)というプラットフォームを、どのような方向に前進させようとしているのか、について考えてみたい。

iPhoneはどのように進化して今に至るのか

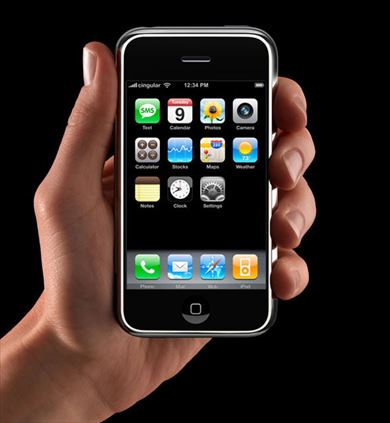

iPhoneが初めて販売されたのは2007年6月末のことだ。まだ登場して10年経過していない。それ以前にも今で言う「スマートフォン」……つまり、パーソナルコンピューティングと電話の融合を試みた製品はあったが、いずれも定着するには至らなかった。

理由はいくつもある。

インターネットのリッチコンテンツに自由にアクセスできる程度の携帯電話インフラ、パーソナルコンピューティングと言える程度に高速なプロセッサ、小型でも十分な駆動時間が得られるバッテリー、それに「コンピューティングによる価値」が、どんどん手元にあるコンピュータからネットワークサーバ……すなわちクラウドへと移っていった時期でもある。2007〜08年(3Gネットワークに対応するモデルが出るのは、初代から1年後)は、そうした境目にあった。

しかし、最も大きな理由はユーザーインタフェース技術に大きな革命があったからだろう。今では当たり前のタッチパネルによる操作は、指先だけでコンピュータを操れるようになるための最初の一歩だった。

加えてAppleが、iPhoneを完全な汎用(はんよう)コンピュータとして解放するのではなく、アプリの流通に関して管理体制を敷いたこともプラスに働いた。今では管理されたアプリストアの仕組みはパソコンにも導入されているが、当時斬新だったこの仕組みがあったおかげで、限られた能力、バッテリーの中でも体験をコントロールし、不作法なアプリを排除する枠組みが生まれたからだ。同時に決済システムと統合することで、アプリ市場経済を生み出した。

AppleがiPhone向けにサードパーティー製アプリのインストールを認めた当初、その本数はわずか500本ほどでしかなかったが、現在は200万本を越えている。iPhone(スマートフォン)の機能とは、インストールするアプリの機能でもある。本数増加の歴史は、スマートフォン進化の歴史と一致すると言っても過言ではない。

しかし、アプリの質という面を支えていたのは、内蔵するプロセッサ、ディスプレイ、メモリ、バッテリーといった主要パーツの進化とともに、ユーザーインタフェースやスマートフォンの状態を知るセンサー類の進化や追加、それらの各種アプリによる応用アイデアの多様化であり、これがスマートフォンの適応範囲を広げていった。

すなわち、携帯電話という電子機器では最小限のデバイスを媒介役として、どこまでリッチな体験やコミュニケーションを生み出せるか。そこを創意工夫しながら高めてきたのが、iPhone以降のスマートフォンだったと言えるだろう。

しかし、そんなスマートフォン市場は先進国でピークアウトしており、今後は買い換えサイクルのさらなる長期化が進む可能性も高いとみられている。この問題はAppleだけでなく、スマートフォン産業全体のテーマだ。

現行モデルの「iPhone 6s」。2007年発売の初代iPhoneから、ハードウェアもOSも大きく進化し、アプリの量と質も充実した。しかし、スマートフォン市場は先進国でピークアウトしており、曲がり角にさしかかっている

現行モデルの「iPhone 6s」。2007年発売の初代iPhoneから、ハードウェアもOSも大きく進化し、アプリの量と質も充実した。しかし、スマートフォン市場は先進国でピークアウトしており、曲がり角にさしかかっているCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- Snapdragon X Eliteを搭載した新型「Surface Laptop」 パフォーマンスをチェック ARM版Windowsの未来は意外と明るい? (2024年07月26日)

- スイッチサイエンスが「Raspberry Pi 5」向けACアダプターを取り扱い (2024年07月25日)

- 鏡から映像が飛び出す!? NTTが肉眼で楽しめる「超鏡空中像表示システム」を開発 文化施設を中心に訴求 (2024年07月26日)

- 「Surface Laptop 7」を思わず自腹購入! プロイラストレーターが試して分かった満足点と懸念点 (2024年07月24日)

- 全世界で発生したCrowdStrike“ブルスク”問題、原因からIT担当者が検討すべきセキュリティ対策を考察する (2024年07月24日)

- ベンキュー、USB4接続に対応した7in1タイプの拡張ドック (2024年07月25日)

- あなたのPCのWindows 10/11の「ライセンス」はどうなっている? 調べる方法をチェック! (2023年10月20日)

- AMDが「Ryzen 9000シリーズ」の発売を1〜2週間程度延期 初期生産分の品質に問題 (2024年07月25日)

- VRやハイスペックPCは教育をどう変えるのか? マウスコンピューターと大阪教育大学が「VR教材」セミナーを開催 (2024年07月25日)

- サンワ、8K映像に対応した光ファイバー採用のロングHDMIケーブル (2024年07月25日)