複数台でグループを作って全体最適で節電、新機能を盛り込んだサーバが登場:省エネ機器

オフィス全体の消費電力量の中で、サーバが占める割合は決して小さいとはいえない。しかし、節電のためとはいえ強引に止めることもできないため、定常運転を続けている例が多い。NECは、重要なサーバの性能を維持しながら、節電を実現する機能を盛り込んだ製品を発表した。

NECは同社のサーバ「Express5800シリーズ」の新製品4機種(タワー型サーバ、スリム型サーバ、水冷式スリム型サーバ、ラックマウントサーバ)を発表した。7月26日から出荷開始予定。価格はタワー型が7万8800円から、スリム型が10万8800円から、水冷式スリム型が18万7000円から、ラックマウントサーバが18万6000円から(図1)。

最大の特徴は、複数のサーバでグループを作り、グループを構成するサーバの合計消費電力を抑える機能を盛り込んだ点にある。例えば、重要なサーバの性能は維持しながら、重要でないサーバの処理性能を落とすことで、グループ全体の消費電力値を抑えるということが可能になる。この機能は従来の製品が備えている「パワーキャッピング」という機能を応用したものだ。

パワーキャッピングとは、サーバに消費電力値の上限を設定し、その値を超えないように制御させる機能。プロセッサの動作周波数を下げることで消費電力量を抑える(一部の製品ではメモリの動作周波数も制御する)。プロセッサの動作周波数が下がると、サーバの処理性能は下がる。パワーキャッピングとは、処理性能が低下することを許容して、消費電力低減を狙う機能である。

今回の新製品が備える新機能は「グループパワーキャッピング」と呼ぶ。基本的な仕組みは従来のパワーキャッピングと変わらない。グループパワーキャッピングでは、複数台のサーバでグループを作り、グループ全体の消費電力合計を抑える。

グループパワーキャッピングを利用するには、最初に複数台のサーバでグループを作る。次に、グループに所属するそれぞれのサーバに優先順位を付け、グループ全体の消費電力の上限値を設定する。

サーバに負荷がかかり、消費電力値が上昇すると、従来のパワーキャッピングでは1台1台のサーバが、設定してある消費電力の上限値を守るようにプロセッサを制御する。重要な処理を担っているサーバでも、パワーキャッピングの設定をしてあると、サーバの稼働率が落ちてしまう。

一方、グループパワーキャッピングを利用すると、グループ全体の消費電力の合計値を守るように、優先順位が低いサーバから稼働率を落としていく。重要な処理を担っているサーバの優先順位を高くしておけば、稼働率が下がることが少なくなる。サーバの処理能力と消費電力をグループ全体で評価し、最適な方法で消費電力を抑えることが可能になるということだ。

管理者にとって、サーバの消費電力抑制が楽になるという特長もある。従来のパワーキャッピングでは、サーバ1台1台に消費電力の上限値を設定する必要があるが、サーバの数が増えてくると1台1台設定する手間と時間がかなりかかる。グループ単位で設定できるようにすることで、管理者は少ない手間で消費電力抑制の設定を済ませることができる。

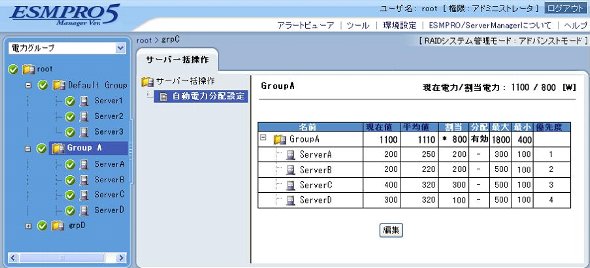

グループパワーキャッピングは、サーバに付属する管理ソフトウェア「ESMPRO/Server Manager Ver.5.54」で設定する(図2)。従来製品でも、「EXPRESSSCOPEエンジン3」を搭載したサーバなら、グループパワーキャッピングの対象にできる。

関連記事

2200台のパソコンとモニターに節電対策、最大34%の電力を削減へ

2200台のパソコンとモニターに節電対策、最大34%の電力を削減へ

パソコンとモニターを合わせて2200台の消費電力を自動で抑制 インテルが出資する電力管理システム、国内の販売を本格展開へ

インテルが出資する電力管理システム、国内の販売を本格展開へ

サーバやプリンタなどの消費電力をリアルタイムに管理・制御できるシステム 自社サーバを環境性能の高いデータセンターに移設しよう

自社サーバを環境性能の高いデータセンターに移設しよう

自社のサーバを、環境性能の高いデータセンターに移設することで得られる効果を解説する ラックマウントサーバ向け直流給電システム、IBMのサーバと合わせて提供

ラックマウントサーバ向け直流給電システム、IBMのサーバと合わせて提供

NTTデータ先端技術は、直流給電システムをIBMのサーバとセットにして販売する

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

図1 NECが新たに発売するラックマウントサーバ「Express5800/R110e-1E」

図1 NECが新たに発売するラックマウントサーバ「Express5800/R110e-1E」 図2 グループパワーキャッピングの設定画面。グループ全体の消費電力値と、サーバの優先順位を設定する

図2 グループパワーキャッピングの設定画面。グループ全体の消費電力値と、サーバの優先順位を設定する