バイオマス発電に「ライフサイクルGHG基準」、2023年4月から適用スタートへ:法制度・規制(1/4 ページ)

2023年4月から、バイオマス発電における燃料の調達から利用に至るライフサイクル全体のGHG排出量の抑制に向けた新制度がスタートする。このほどその新制度の方向性tと概要が明らかになった。

「持続可能性」は、あらゆる電源に求められる要素であるが、バイオマス発電はその燃料の製造や輸送が必要であるなど、他の再エネとは異なる特徴を持つものである。

このため資源エネルギー庁は2019年4月に「バイオマス持続可能性ワーキンググループ(WG)」を設置し、FIT/FIPバイオマス発電・燃料における合法性や持続可能性(環境、社会・労働、ガバナンス、食料競合)とその第三者認証の在り方について検討を行ってきた。

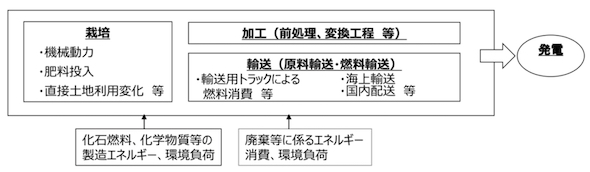

またバイオマス発電は、燃焼時のCO2排出はカーボンニュートラルであると国際的にも整理されているが、原料の栽培や燃料製造、輸送時等にはGHGが排出されている。このため、ライフサイクル全体を通じたGHG排出量の抑制が求められている。

同WGではこれまで、

- ライフサイクルGHG排出量を算出するための「計算式(算定式)」

- 持続可能性の評価基準となるライフサイクルGHG排出量の「基準値」

- これらを確認するための「手段」や「規定値」

などの検討を行ってきた。

WGの第20回会合では、2023年4月からのライフサイクルGHGに関する新制度開始に向けて、一定の方向性が示された。

ライフサイクルGHG排出量の算定式

ライフサイクルGHG排出量を算定するためには、その対象ガスや対象工程・排出活動、配分(アロケーション)等を定める必要がある。

WGでは、EUの制度(EU RED II)や国内のエネルギー供給構造高度化法等を参考として、表1のようにライフサイクルGHG算定式が整理された。

現時点、土地利用変化を含む炭素ストックの変化については、直接的土地利用変化のみが計上される。また輸送工程については往路だけでなく、復路便の排出も対象としており、往路と同等もしくは航海距離比率30%の計上が必要とされる。

1.対象GHG

- 二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)

- 温暖化係数はメタン(CH4):25、一酸化二窒素(N2O):298

2.バウンダリ

- 土地利用変化を含む炭素ストックの変化、栽培、加工、輸送、発電を算定対象とする。

- 発電所やバイオマス燃料の製造工場などの設備建設による排出は考慮しない。

- CO2回収・隔離、 CO2回収・代替利用(バイオマス起源のCO2に限る)によるGHG排出が回避できる場合、排出削減として考慮することができる。

- 活動量の把握方法や排出係数の設定は「再生可能エネルギー等の温室効果ガス削減効果に関するLCAガイドライン」を参考とできるものとする。

3.算定式

(算定式)E = estock + ecultivate + eprocessing + etransportation + egeneration - erccs - erccr

E = 発電効率による変換前の燃料利用によるGHG総排出

e stock = 土地利用変化を含む炭素ストックの変化に伴う排出量・排出削減量

e cultivate = 栽培による排出量

e processing = 加工による排出量

e transportation = 輸送による排出量

e generation = 発電による排出量

er ccs = CO2回収・隔離による排出削減量

er ccr = CO2回収・代替利用(バイオマス起源のCO2を回収するもののみを対象とする)による排出削減量

なお熱電併給を行うバイオマス発電所については、発電だけでなく熱利用も考慮することとして、バイオマス燃料のライフサイクルGHGを、生産する電力と熱のエクセルギーによって按分するものとする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針