技術セッションで明らかにされた「Core2 Quad」の構造と性能:IDF Fall 2006

Core2 Duo+Core2 Duo=Core2 Quad?

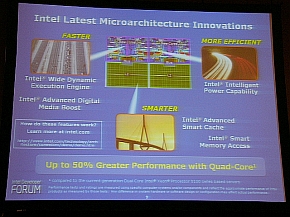

クアッドコアCPU「Core2 Quad」は、どのような仕組みになっているのだろうか。Intelが初めてリリースしたクアッドコアCPUは、従来のデュアルコアCPUのダイを2つあわせて1つのCPUにパッケージングしたものである。すでに前回のIDFでダイの実物が公開されていたため、これは予想通りである。

イメージ的には同社初のデュアルコアCPUであるPentium Dと同様だが、1つ大きな違いがある。それはPentium Dで組み合わされたコアがNetBurstをベースとしていたのに対して、Core2 QuadはCore2 Duoを合体させた点だ。Pentium Dでは発熱量の大きいNetBurstを2つ組み合わせることで、性能向上以前に消費電力や発熱の問題がクローズアップされてしまった。

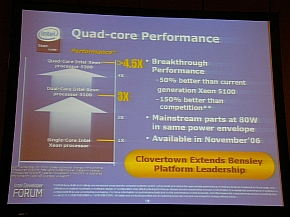

だがCore2 Quadでは、低消費電力でパフォーマンスの最適化が行われた最新のCore2 Duoをベースにしているので、Pentium Dで問題になった消費電力と熱は解決されている。コアの増加に正比例して性能が伸びるわけではないが、アプリケーションしだいで5割以上の性能向上を実感できると考えられている。

「Kentsfield」「Clovertown」「Tigerton」ときたあとのロードマップは

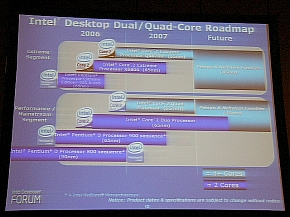

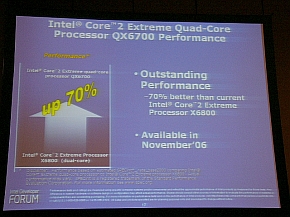

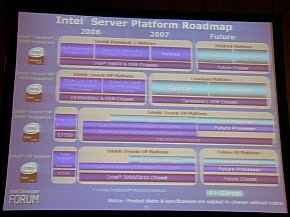

今回正式にクアッドコアCPUが発表されたことで、2007年以降のロードマップが明らかになってきた。まずデスクトップPC向けでは、2006年11月にクアッドコア版「Core2 Extreme」(開発コード名はKentsfield)がリリースされたあとに、2007年第1四半期にボリュームゾーン向けのCore2 Duoクアッドコア版となる「Core2 Quad」がリリースされる。Core2 Extremeのラインアップは2007年をかけて徐々にクアッドコア版へ収束していくものの、ボリュームゾーンではCore2 DuoとCore2 Quadが並存していく。Core2系のアーキテクチャは、2007年後半に45ナノメートルプロセルルールを採用したCPUがリリースされ、2008年に新アーキテクチャ「Nehalem」へ移行するまで、そのままのアーキテクチャで製品提供が行われる。

サーバ向けクアッドコアCPUでは、ハイエンドの「Itanium」、4-way以上のハイエンドサーバ「Xeon MP」、2-way以下のローエンドサーバ「Xeon DP」、高密度サーバなど低消費電力が要求される「LV Xeon」の4つのラインアップに応じたロードマップがあって、それぞれに導入スケジュールが異なる。

最初にクアッドコアが導入されるのはXeon DPのラインで、2006年11月にKentsfieldと同じタイミングで「Xeon 5300」(開発コード名はClovertown)が登場する。次いで2007年第1四半期に低電圧版Xeonに導入が行われ、Xeon MPのラインアップには2007年第2四半期の段階で「Tigerton」と開発コード名が付けられた製品が投入される。

現行のTulsaコアXeon MPは、従来のNetBurstアーキテクチャを拡張したものに大容量キャッシュを付けて高速化を図ったデュアルコアCPUで、Xeon 5100やCore2 Duoなどとはアーキテクチャが根本から異なる。これが、Tigerton登場のタイミングで最新のIntel Coreアーキテクチャへ移行することになるとみられる。以後、ローエンドの製品ラインはクアッドコアとデュアルコアの製品が並存していく形になるが、Xeon MPやItaniumのようなハイエンド製品のラインはクアッドコアが標準となっていく。

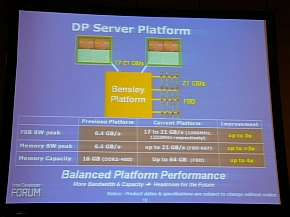

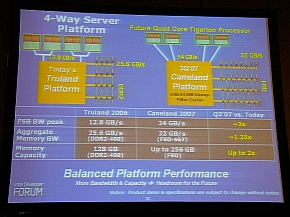

チップセットに目を向けると、Clovertownが登場した段階でXeon DP向けのプラットフォームは従来のBensleyをそのまま踏襲するようだが、Xeon MPの世界ではTigertonリリースを機にCanelandプラットフォームへと移行する。Canelandではチップセット内にキャッシュを包含し、さらなる高速化が図られる。

サーバでは2006年11月にXeon DP向けの「Xeon 5300」(Clovertownコア)が、次いで2007年第1四半期に低電圧版Xeon 5300が登場。2007年第2四半期以降にはXeon MP向けに「Tigerton」クアッドコアが投入される。クアッドコアItaniumは2008年以降の「Tukwila」まで待つ

サーバでは2006年11月にXeon DP向けの「Xeon 5300」(Clovertownコア)が、次いで2007年第1四半期に低電圧版Xeon 5300が登場。2007年第2四半期以降にはXeon MP向けに「Tigerton」クアッドコアが投入される。クアッドコアItaniumは2008年以降の「Tukwila」まで待つ Xeon MPは現状でTrulandプラットフォームが利用されているが、クアッドコアXeon MPリリース以降は新しいCanelandプラットフォームへ移行する。Canelandではメモリアクセスのレイテンシを抑えるキャッシュをチップセット内に包含してコア数とバス速度の増加に対応する

Xeon MPは現状でTrulandプラットフォームが利用されているが、クアッドコアXeon MPリリース以降は新しいCanelandプラットフォームへ移行する。Canelandではメモリアクセスのレイテンシを抑えるキャッシュをチップセット内に包含してコア数とバス速度の増加に対応するクアッドコア導入のメリットは?

Intelが示すように、デュアルコアとクアッドコアのCPUを性能で比較したとき、その差は1.5〜1.7倍程度と2倍には届かないものの、1世代の進化にしては大きなパフォーマンスの向上が見込める。構造的にはCore2 Duoを2個並べたのとほぼ等価ということであり、Intelも早期にクアッドコアを投入するのが今回の製品リリースの目的であると認めている。だが1つのパッケージで4つのコアを導入して容易にパフォーマンスの向上を期待できることを考えれば、価格しだいではクアッドコアへの移行は急速に進むかもしれない。

関連記事

- クアッドコアは11月に登場、80コア搭載CPUのプロトタイプも公開──オッテリーニ氏基調講演

- Intelのポール・オッテリーニ社長兼CEO、4コアCPU計画を明らかに

- Intel、80コアのTFLOPSプロセッサの開発計画を公開

- 動く「Santa Rosa」も登場──IDF Japan 2006基調講演「モビリティ」編

- 「電力効率性能に優れた新時代の幕開け」──IDF Japan 2006初日基調講演

- 2006年はWoodcrestとAverillで勝負するインテル──4コアはやっぱり来年

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- Googleが「Pixel 10a」発表 499ドルでフラッグシップ級のAI機能を搭載 AirDropや衛星SOSも対応 (2026年02月19日)

- 日本初の限定Echo Dotは「ドラえもん」! 価格はあえての「1万1293円」 (2026年02月19日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)

- 最大3画面出力と100W給電に対応した「UGREEN 14-in-1 ドッキングステーション」がセールで1万3990円に (2026年02月18日)

- ChatGPT連携で文章の要約や下書きもこなす電子ペーパーノート「iFLYTEK AINOTE Air 2」がセールで6万799円 (2026年02月18日)

- 5層の吸音材で極上のキータッチを実現した75%キーボード「EPOMAKER x Aula F75」が25%オフの1万490円に (2026年02月18日)

- 「UGREEN Revodok USB-C ハブ 6in1」が2000円で買える (2026年02月17日)

- 中小企業のビジネスPC調達は絶対に新品であるべきか? コスパを最大化する“中古/新古品”という選択肢の是非 (2026年02月19日)

- Copilot+ PCの「Dell 14 Plus」がセールで約12万円に (2026年02月19日)