「Adobe RGBカバー率とAdobe RGB比の違いとは?」――ナナオの“広色域”説明会:色域は広すぎてもダメ(1/2 ページ)

ナナオが報道関係者向けに液晶ディスプレイの技術セミナーを開催するのは今回が2回めだ。2007年2月28日に開催されたセミナーの第1回では、液晶ディスプレイの基本的な原理と特徴、そして同社の独自技術など、広範な解説がなされたが、セミナーの第2回は打って変わって、液晶ディスプレイの「色域」のみにフォーカスした内容となった。

同社が色域をセミナーのテーマに掲げた理由は、昨今の液晶ディスプレイ市場において「広色域」が1つのトレンドになっているものの、広色域の意義や表現方法、数値の意味が誤解されやすく、ユーザーの混乱を招きやすい状況になっているからだとしている。

Adobe RGB、sRGB、NTSCの違い

セミナーは2部構成で実施され、第1部は同社マーケティング部 商品技術課 課長 森脇浩史氏が、液晶ディスプレイの色域に関する基礎知識を解説した。

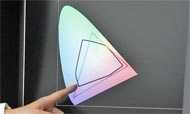

Adobe RGB、sRGB、NTSCにおける色域の違い。CIE XYZ表色系は、馬てい形の点線内が人間の目で判別できるとされる色の範囲、三角形で囲われた範囲内がAdobe RGB、sRGB、NTSCで表現できる色の範囲になる

Adobe RGB、sRGB、NTSCにおける色域の違い。CIE XYZ表色系は、馬てい形の点線内が人間の目で判別できるとされる色の範囲、三角形で囲われた範囲内がAdobe RGB、sRGB、NTSCで表現できる色の範囲になる現在、液晶ディスプレイのスペックを語る際に用いられる色域には、Adobe RGB、sRGB、NTSCの3つの規格がある。Adobe RGBはアドビシステムズが1998年に提唱したもので、sRGBに比べて緑の色域が広く、代表的なインクの色域を含むことから、印刷などへの適合度が高い。sRGBはIEC(国際電気標準会議)が1998年に定めた国際規格で、現状で最も一般的なディスプレイの色域だ。NTSCはアメリカの国家テレビ標準化委員会が制定したアナログTV方式の色域で、Adobe RGBに近いものの、青と赤の色座標が多少異なる。

このうち、デジタルカメラで撮影した画像の表示や編集など、静止画を液晶ディスプレイで扱う場合に重要な指標となるのはAdobe RGBとsRGBの対応状況だ。NTSCはAdobe RGBに近い色域を持つが、そもそもアナログTV方式の色域なので、静止画を扱う液晶ディスプレイの色域を評価する規格としては意味をなさないという。

デジタルカメラで撮影する画像は当然、人間の目で判別できる色の範囲をすべて写せるわけではなく、Adobe RGBやsRGBの色域に色表現範囲を圧縮して写す。この際、どのように色を圧縮してキレイに加工するかは、カメラメーカー独自のノウハウがあり、カメラの個性を形成するポイントになっている。本来はより鮮やかな色の被写体だったとしても、色の圧縮範囲として設定したAdobe RGBやsRGBの色域を超える色域については表示対象外となり、液晶ディスプレイなどの出力デバイスがAdobe RGBを超える色域を持っていても正確に表現できない。

デジタルカメラは、撮影時に設定された色域(Adobe RGB、sRGB)を十分活用し、最適な色圧縮、色加工を行う。その際、選択した色域の情報はカラープロファイルとして画像ファイルに埋め込まれる。カラーイメージング機器はこのカラープロファイルを読み込むことで、画像がAdobe RGBの色域なのか、sRGBの色域なのかを判断することが可能だ。

デジタルカメラで写真を撮影する場合、被写体の色は通常Adobe RGBやsRGBの色域に収まるように圧縮される(写真=左)。デジタルカメラで撮影を行うと、画像ファイルにAdobe RGBやsRGBの色域のカラープロファイルが埋め込まれる(写真=右)

デジタルカメラで写真を撮影する場合、被写体の色は通常Adobe RGBやsRGBの色域に収まるように圧縮される(写真=左)。デジタルカメラで撮影を行うと、画像ファイルにAdobe RGBやsRGBの色域のカラープロファイルが埋め込まれる(写真=右)印刷物と液晶ディスプレイの色域の違い

液晶ディスプレイと印刷物の色を比較する場合にも、カバーする色域の違いに注意する必要がある。液晶ディスプレイと印刷物の色を合わせようとしても、「ディスプレイでは表示されるが、印刷物では表示されない部分」と「印刷物では表示されるが、ディスプレイでは表示されない部分」があり、厳密に色は一致しないからだ。

液晶ディスプレイと印刷物の色域は異なり、互いに表現できない領域が存在する(写真=左)。三角形がsRGBの色域、青い曲線が印刷物で一般的なJapanColorの色域だが、sRGBでは表現できない領域が青から緑にかけて広範囲に存在する(写真=右)

液晶ディスプレイと印刷物の色域は異なり、互いに表現できない領域が存在する(写真=左)。三角形がsRGBの色域、青い曲線が印刷物で一般的なJapanColorの色域だが、sRGBでは表現できない領域が青から緑にかけて広範囲に存在する(写真=右)そのために重要なのが、アドビシステムズのPhotoshopなどカラーマネジメントに対応した画像処理ソフトウェアだ。これを利用すれば、入力された画像がAdobe RGBの色域なのか、それともsRGBの色域なのかを判別したうえで、ディスプレイ上で印刷結果の色域もシミュレーションして表示できる。デジタルカメラで撮影した画像(入力元)は、カラーマネジメントエンジンが持つ作業用領域に基づき、撮影された画像の色と出力画像(ディスプレイやプリンタなど)の色がなるべく合うように色変換が行われる仕組みだ。

「デジタルカメラの写真は、メーカーが意図した画像の加工状態のままで表示できて、初めてその画質が分かる。カラーマネジメントは、カメラで撮影した画像の入力と、液晶ディスプレイへの出力の橋渡しを行うものとして非常に重要」(森脇氏)。

液晶ディスプレイの表示と印刷物の出力結果で色を合わせるには、カラーマネジメントが必要だ(写真=左)。Photoshopなどカラーマネジメントに対応したソフトウェアは、入力された画像に対し、出力先となるディスプレイやプリンタで色がなるべく合うように色変換を行う(写真=右)

液晶ディスプレイの表示と印刷物の出力結果で色を合わせるには、カラーマネジメントが必要だ(写真=左)。Photoshopなどカラーマネジメントに対応したソフトウェアは、入力された画像に対し、出力先となるディスプレイやプリンタで色がなるべく合うように色変換を行う(写真=右)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)

- 没入感抜群の360度ドローン「Antigravity A1」を楽しむには“国の許可”が必要? 知っておくべき航空法の基礎と申請のリアル (2026年02月20日)

- Copilot+ PCの「Dell 14 Plus」がセールで約12万円に (2026年02月19日)

- 日本初の限定Echo Dotは「ドラえもん」! 価格はあえての「1万1293円」 (2026年02月19日)

- ホール効果スティックで高耐久、精密な操作を実現する「BIGBIG WON BLITZ2 TMR コントローラー」がセールで9027円に (2026年02月19日)

- 繰り返し使える「充電式カイロ」5製品を試す そもそもリチウムイオン電池内蔵で温めても大丈夫? (2026年02月20日)

- Ryzen AI Max+ 395搭載で驚異の性能 着脱バッテリー&水冷対応の「OneXFly APEX」と天空オリジナルUMPCを見てきた (2026年02月20日)

- 手首への負担を抑えて快適に入力できる「Ewin エルゴノミクス キーボード」が15%オフの8483円に (2026年02月19日)

- Googleが「Pixel 10a」発表 499ドルでフラッグシップ級のAI機能を搭載 AirDropや衛星SOSも対応 (2026年02月19日)