そのPC、Windows 8.1にアップデートすべきか?:本田雅一のクロスオーバーデジタル(1/2 ページ)

←・【前回】本日公開、Windows 8.1の“0.1”アップデートが意味すること

Windows 8.1アップデートは場合によって注意が必要

Windows 8.1へのアップデートの案内は、Windows ストアのトップページに大きく表示される。ただし、Windows RTからWindows RT 8.1への更新プログラムは不具合発生の可能性により一時削除中だ(2013年10月22日10時現在)

Windows 8.1へのアップデートの案内は、Windows ストアのトップページに大きく表示される。ただし、Windows RTからWindows RT 8.1への更新プログラムは不具合発生の可能性により一時削除中だ(2013年10月22日10時現在)2013年10月17日の20時(日本時間)、予定通りWindows 8.1がリリースされた。筆者の周囲でも手持ちのWindows 8マシンをアップデートしていたが、プレビュー版のWindows 8.1 Previewを使っていた方々にトラブルの事例が多いように思う。

Windows 8.1へのアップデート用タイルは、Windows ストアのトップページに表示されるため、Windows 8ユーザーは容易に発見できる(事前に更新プログラム「KB 2871389」の適用が必要)。Windows 8.1 Previewの利用者はすべてのWindows Updateを適用した後で、Windows ストアからアップデートが可能だ(ISOメディアからWindows 8.1 Previewをインストールした場合はマイクロソフトのヘルプ情報を参照)。

ただし、Windows 8.1 Previewからのアップデートでは、あらかじめインストールされているアプリケーションが、旧バージョンのWindowsとともに「Windows.old」フォルダに移動される。つまり、クリーンインストールとほぼ同じ状態になるのだ(個人用ファイルは保持できる)。

Windows 8から8.1へのアップデートは、筆者が試している範囲ではカジュアルなもので、時間はそこそこかかるものの大きなトラブルはないが、Windows 8.1 Previewを使っていた方は注意が必要だ。Windows 8からのアップデートならば、特に問題なくアプリケーション環境を引き継ぐことができる。

ただし、海外出張中にアップデートをかけると、Windows ストアアプリが自動で再インストールされる際にダウンロードできず、使えていたはずのアプリが使えなくなる可能性がある。これは一部のWindows ストアアプリについて、配布地域が限定される場合があるためだそうだ(筆者は経験していないため、この点については多くの情報を持っていない)。

もっとも、このように書いてはいるが、Windows 8ユーザーならばWindows 8.1にアップデートする意味は十分にある。これまで中途半端でかゆいところに手の届かなかったユーザーインタフェース全体の流れが、分かりやすくつながるようになってきた。まだ完璧ではないが、大幅に改善されていることは間違いない。

加えてWindows RTあるいはAtomで動作させているWindows 8.1の動きが、かなり軽くなったように思う。手元にあるAtom Z2760(開発コード名:Crover Trail)搭載の10.1型Windows 8タブレット「ARROWS Tab Wi-Fi QH55/J」は、アップデート以前は手軽なタブレット+α程度の使い方でも、「ちょっと動作が重いな」と感じていたが、Windows 8.1にアップデートしてからは、積極的に使いたいと思えるようになった。

もともと、Windows 7、8と、だんだんと操作に対する応答性は高くなってきていたところに、メモリ容量への要求や応答性の面でさらに磨きがかかった印象がある。もちろん、ソフトウェアでプロセッサ能力が高まるわけではない。操作に対する「応答」が速くなり、メモリ管理や初期に起動するサービスの吟味、コードの最適化などで性能が上がったのだが、連続して重い処理を行うのではなく、操作に対する応答性の善し悪しが快適さに影響するならば、Windows 8.1は確実に恩恵をもたらす。

しかし、問題はWindows 7のユーザーだろう。筆者も手持ちで使っているWindowsマシンのうち、タッチパネルを採用しているUltrabook「dynabook KIRA V832」ではWindows 8を使っていたが、NECのタッチパネル非搭載Ultrabook「LaVie Z」(旧モデル)はアップデートせずWindows 7のままで使っていた。

さて、Windows 8.1ではどうしたものか?

Windows XPユーザーに対する最適解になるか?

この問いに答える前に、もう少し前の世代にさかのぼりたい。

ご存じの通り、Windows XPは一時のNetbookの流行もあってかなり長い間使われた基本ソフトだが、さすがに古い。2014年4月にはサポートが終了し、大きなセキュリティホールが発見されても、修正されることはなくなる。

できれば新しいPCを導入したいところだが、新たなPCを導入しないのであれば、何らかの新しいWindowsに乗り換える必要がある(もし、まったくインターネットに接続せず、新たなソフトもインストールするつもりがないならば、そのままでも構わないが、あまり現実的な話ではないだろう)。

Windows XPを長く使ってきたユーザーの主張としては、Windows XPのほうがメモリ消費量が少なく、WindowsシステムがCPUにかける負荷も小さいというものが多かった。実際にはカーネル部分の応答性など、その後のWindowsのほうが高性能な部分も多いのだが、Windows Vistaで激増したバックグラウンドサービスなどにより動作が重くなり、相対的にWindows XPの軽さを感じたことが今でも評判として残っているように思う。

その後、マイクロソフトはWindows 7、Windows 8とシェイプアップを図り、初期段階から動かすサービスの種類も絞り込んだ。Windows 7がWindows Vistaよりも軽いというのは、リリース直後によく言われた評判だが、Windows 8はさらに軽くなっていた。

実際にWindows XPがプリインストールされた初期の日本ヒューレット・パッカード製NetbookにWindows 8を入れたことがあるが、Windows XPよりも快適に使える印象を持ったほどだ。しかし、タッチパネルなしのシステムでWindows XPからWindows 8へと移行すると、操作性や画面遷移のあまりの違いに戸惑う。

実際に使い始めてみれば、キーボード操作で使う限りには、さほど大きな違いはないのだが、そもそもいきなりスタート画面から立ち上がる部分で「分かっている人」以外は面食らう。動作は軽くとも、「いきなりWindows XP世代のPCでWindows 8を動かすのには抵抗がある」という人は多かったはずだ。

ほとんどの人はキーオペレーションよりも、画面を見ながらマウスを動かしているわけで、画面遷移の違いが大きいWindows 8を戸惑わずに使うのは難しい。結局のところ、Windows XPのままアップデートせずに使う方が多かったのではないだろうか。

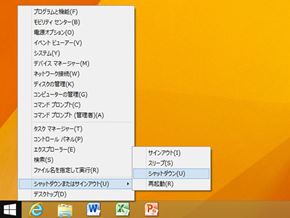

Windows 8.1ではスタートボタンが復活(デスクトップUIで押すとスタート画面やアプリ一覧を表示。右クリックするとショートカットメニューを表示)。起動後にスタート画面ではなくデスクトップUIをいきなり表示できるなど、キーボードとマウスを使った操作への配慮もなされた

Windows 8.1ではスタートボタンが復活(デスクトップUIで押すとスタート画面やアプリ一覧を表示。右クリックするとショートカットメニューを表示)。起動後にスタート画面ではなくデスクトップUIをいきなり表示できるなど、キーボードとマウスを使った操作への配慮もなされた今回も画面のデザインが大きく変わった点は同様だが、マウスを使った操作における「作法」の面で、かなり以前のWindowsに近づいている。「近づいている」ということで、完璧に同じではないとも言えるが、実際に操作した感触からすれば、新環境への移行ハードルはかなり下がった。

もし、来春のサポート終了までに新PCを導入する計画があるならば別だが、買い換え予定がないならば、Windows 8.1が移行先として最適だと思う。Windows 7よりも、性能の低いPCでの動作は軽いと思うからである。

ただし、Windows 8.1はアップデート対象のOSとしてWindows XPをサポートしていない点には注意したい。Windows XPからWindows 8.1に環境を引き継ぎながら移行したい場合は、一度Windows 8にアップデートした後、無償アップデートでWindows 8.1にしなければならない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- 改めて考える単眼カメラとモノラルスピーカー それでも「iPhone Air」を推したくなる理由 (2026年02月09日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

- 自宅のどこでも本格サウンドが楽しめる「Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker」が3.3万→2.3万円に (2026年02月05日)

- マウスコンピューターやユニットコムの親会社「MCJ」がMBOで非上場化へ ベインキャピタル傘下のファンドがTOBを実施 (2026年02月06日)