「水素・アンモニア」の低炭素基準を設定へ――どこからグリーン・ブルーなのか:エネルギー管理(4/4 ページ)

サプライチェーンの種別と国内水素・アンモニア事業への支援策

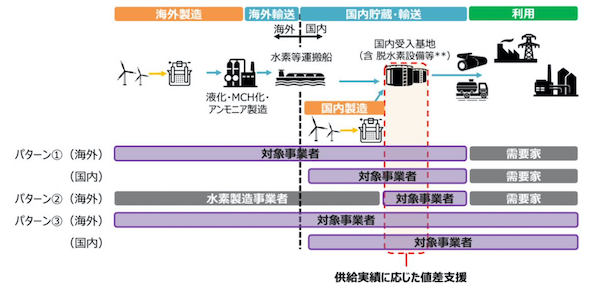

CfD制度は水素・アンモニアの供給事業者を支援するものであるが、具体的なサプライチェーン構築に関しては、その製造/販売の違いや、国内/海外の違いなどにより、さまざまなスキームが想定される。

供給業者は代表的な例として、「1.自ら製造・輸送し、需要家に販売するタイプ」「2.第三者から調達した水素等を需要家に販売するタイプ」「3.自ら製造・輸送して自ら使用するタイプ」が想定される。

タイプ1(パターン2)は、水素等の製造場所が国内/海外いずれであっても、供給業者はリスクを取った大規模投資を行うものであるため、優先的にCfD支援制度の対象とされる。

これに対して、海外から水素等を調達するタイプ2の仲介事業者は、1と比べると相対的に投資リスクが低いことや、エネルギーセキュリティへの貢献が相対的に小さいことなどが考慮される。

またタイプ3については、もっぱら自家消費であるため、水素等を広く社会に普及させる点ではタイプ1に劣後すると言える。しかしながら、黎明期に自らが最初のオフテイカーとなることは十分合理的と考えられるため、外部に他社需要家が現れた際に適切に取引に応じることを前提として、CfD支援制度の対象とする。

現実的には、子会社等の別法人を利用するケースや別燃料に再合成するケースなど、複雑なスキームが生じ得ることから、案件に即して個別に検討する必要があるとされている。

国内水素・アンモニア事業への支援

水素・アンモニアの黎明期には、「ブルー」が「グリーン」よりも低コストと考えられているが、将来的にはグリーン水素・アンモニアが低コスト化すると期待されている。

この場合、再エネ電力のコストと供給量の観点から、国内でのグリーン水素等の生産は海外と比べて相対的に不利になると懸念される。

このため、国産の水素・アンモニアであることを表示するラベリング制度により、安定供給への貢献を含めた「付加価値」を評価・換算する仕組みが提案されている。

ただし、事業者はこのようなラベリング制度が無くとも、積極的に「アピール」することが予想されるため、付加価値を金銭換算することの是非が今後の焦点になると考えられる。

エネルギーセキュリティやレジリエンスの観点からは、国内外に多様なサプライチェーンが構築されることが期待される。

関連記事

水素・アンモニアの低コスト化へ、政府が製造・供給インフラの整備に支援策

水素・アンモニアの低コスト化へ、政府が製造・供給インフラの整備に支援策

次世代の脱炭素燃料として期待されている水素・アンモニア。その社会実装に向けては需要拡大および燃料価格の低減が欠かせない。政府ではその促進に向けて、国内外の個々の製造等事業に対する支援策と同時に、国内供給インフラの整備に向けた支援制度を検討中だ。 都市ガスを脱炭素化する「メタネーション」、国内での普及に向けた課題は?

都市ガスを脱炭素化する「メタネーション」、国内での普及に向けた課題は?

水素とCO2を原料としたメタン合成技術である「メタネーション」。再エネ電力を利用することで都市ガスの脱炭素化につながるとして、今後の普及拡大が期待されている。メタネーション技術の普及拡大に向けた国内外の動向と、実用化における課題をまとめた。 脱炭素燃料として期待の「水素・アンモニア」、課題のサプライチェーン構築に向けた支援策とは?

脱炭素燃料として期待の「水素・アンモニア」、課題のサプライチェーン構築に向けた支援策とは?

脱炭素燃料として今後の利用拡大が期待されている「水素・アンモニア」。本格的な社会実装に向けてはサプライチェーンの構築が課題となる。政府ではこうした水素・アンモニアの商用サプライチェーンの構築に向けた具体的な支援策の検討を開始した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 太陽光パネルの新たなリサイクル制度 第一段階では「大量排出者」を義務対象に