「他のセキュリティ対策ソフトはもういらない」とアピールするWindows Defenderの現状:鈴木淳也の「Windowsフロントライン」(2/4 ページ)

進化するマルウェアとその対策

冒頭でも説明したが、最近のマルウェアは一昔前に主流だったセキュリティ対策ソフトの単純なシグネチャベースの検出エンジンでは検出が難しくなっている。シグネチャで検出されるような同種のマルウェアの存在確率はわずかで、実際にはバリアントと呼ばれるその亜種の方が圧倒的多数だからだ。

Microsoftの集計データによれば、(世界中の)クラウドを通じた毎日450万ファイルの分析において1000回以上検出されるマルウェアの数は全体のわずか0.01%で、96%のマルウェアは一度のみ検出され、以後は二度と出現しないという。

理由としては、マルウェア制作のハードルが比較的容易になる中でバリエーションの開発サイクルが非常に短く、かつ特定のターゲットを狙った攻撃が増加するなど、単純な広域拡散を想定していないケースが多いからだと予想される。つまり、マルウェアが発見されてから逐一対策する手法では、こうしたトレンドに対応できない。

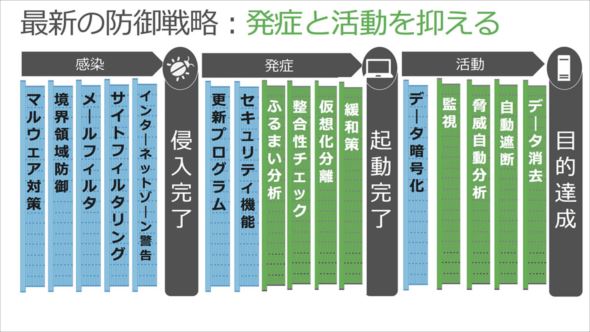

ここで重要になるのは、いかに未知のマルウェアへの対策を行い、もし万が一感染したマシンが発見されても、そこを踏み台に拡散しないよう素早く対策を行うかという点だ。特に後者については、クラウドを通じて素早く感染情報を把握し、リアルタイムでマシンの防御力を維持する仕組みが重要になる。

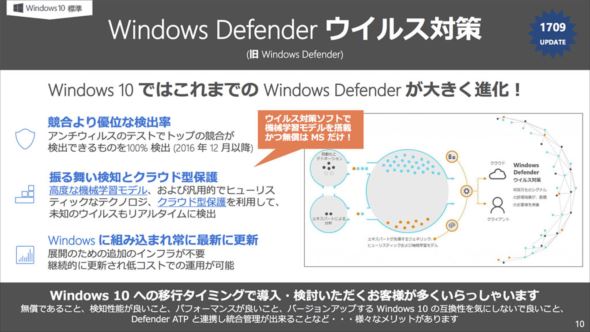

Windows 10に搭載された「Windows Defenderウイルス対策」では、「Creators Update(1703)」以降に全てのPCで「クラウド保護」の機能が有効になっており(「Anniversary Update(1607)」ではオプションにて有効可能)、クラウドを通じてリアルタイムでほぼ最新の対策データが共有され、大規模拡散タイプの脅威を未然に防ぐことが可能だ。

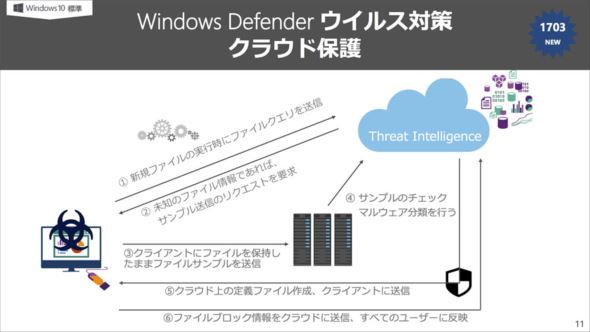

クラウド保護とはどのような仕組みなのだろうか。Windowsでは「テレメトリー(Telemetry)」と呼ばれる手法により、全てのマシン上で動作状況を定期的にモニタリングする仕組みが導入されているが、クラウド保護ではこの仕組みをウイルス対策に利用する。

新規ファイル実行時にクラウド保護が呼び出され、これが未知のファイルだと判断された場合、クラウド側にある「Threat Intelligence」の仕組みがファイルを実行しようとしたマシンに対してサンプルの送信を要求し、分析後に対策結果を返答するのだ。

この対策状況はクラウド保護に対応する全てのマシンですぐに共有されるため、特定マシンでの危険なファイル実行を未然に防ぐだけでなく、すぐに全てのマシンでその結果が共有される。一連の動作に必要な仕組みはテレメントリーを利用する関係上、通信回線にほとんど影響を与えないレベルのデータ送受信しか行われないため、当該マシンがインターネットに接続されている限りは、ほぼ自然な形で保護が継続中であると考えていい。

「事前に検知して被害を未然に防ぐ」というのはマルウェア対策の基本で、これまでの対策はこの手順をほぼ踏襲しており、今後も変わりはない。実際、Windows Defenderウイルス対策に施された最新機能の数々は、この事前検知と予防に焦点を当てている。

一方で、現状の特定ターゲットを狙った攻撃の場合、いったん踏み台となるマシンの乗っ取りを完了させる、あるいは次の攻撃に必要なデータを入手した後、そこを踏み台として本来のターゲットへの侵入を試みるという多段階攻撃が行われることになる。つまり、会社組織のネットワークを狙う攻撃においては、感染後の対策の重要度が増すわけだ。

次の項ではこの辺りを少し詳しく見ていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- きょう発売の「MacBook Neo」、もうAmazonで割安に (2026年03月11日)

- 新品は絶滅、中古は高騰──「令和にMDを聞きたい」と願った筆者が、理想の再生環境を整えるまでの一部始終 (2026年03月13日)

- M5 Max搭載「14インチMacBook Pro」がワークステーションを過去にする 80万円超の“最強”モバイル AI PCを試す (2026年03月13日)

- セールで買った日本HPの約990gノートPC「Pavilion Aero 13-bg」が想像以上に良かったので紹介したい (2026年03月11日)

- 12機能を凝縮したモニタースタンド型の「Anker 675 USB-C ドッキングステーション」が27%オフの2万3990円に (2026年03月11日)

- 3万円超でも納得の完成度 VIA対応の薄型メカニカルキーボード「AirOne Pro」を試す キータッチと携帯性を妥協したくない人向け (2026年03月12日)

- ワコム上位機に肉薄? 10万円で18.4型4K! 高コスパ液タブ「GAOMON Pro 19」の長所と弱点 (2026年03月13日)

- 高音質・良好な装着感・バッテリー交換式――JBLのフラッグシップ「Quantum 950 WIRELESS」は妥協なきヘッドセットか (2026年03月12日)

- 「MacBook Neo」を試して分かった10万円切りの衝撃! ただの“安いMac”ではなく絶妙な引き算で生まれた1台 (2026年03月10日)

- 10万円切りMacが17年ぶりに復活! 実機を試して分かったAppleが仕掛ける「MacBook Neo」の実力 (2026年03月10日)