『倒産の前兆』を見抜くために――1日22社が倒産する中で知るべきは「成功」よりも「失敗の公式」:あなたの会社は大丈夫? 『倒産の前兆』を探る【最終回】(1/5 ページ)

連載「あなたの会社は大丈夫? 『倒産の前兆』を探る」

成功には決まったパターンが存在しないが、失敗には『公式』がある。どこにでもある普通の企業はなぜ倒産への道をたどったのだろうか。存続と倒産の分岐点になる「些細な出来事=前兆」にスポットを当て、「企業存続のための教訓」を探る。

第1回:格安旅行会社「てるみくらぶ」倒産の裏側に“キックバック依存経営”――多額の粉飾決算、社長らの詐欺

第2回:晴れの日を曇らせた着物レンタル「はれのひ」元社長の詐欺と粉飾決算――「成人の日に営業停止」の衝撃

第3回:スルガ銀と結託 “情弱”狙った「かぼちゃの馬車」運営会社の「詐欺まがいの手口」

第4回:太陽光ベンチャーを倒産に追い込んだ“制度の壁”――急成長企業の未熟さも足かせに

第5回:「経営陣の交代・奪還劇」が招いた倒産 “反社”関与もささやかれたエステ企業の粉飾決算

第6回:トラックレンタル業界の“異端児”が繰り広げた「違法すれすれの錬金術」――見せかけの急成長が招いた倒産事件

第7回:信用失墜が企業の「死」――親密取引先の破綻で連鎖倒産した“建機レンタル業界の異端児”

第8回:借り入れ依存度9割弱 金融機関の支援で「延命」されていた長野県有数の中小企業がたどった末路

第9回:主要取引先に依存する経営への“警鐘” そごう倒産で破綻に追い込まれたアパレル企業に学ぶ

第10回:大手金融機関の誘いに乗って「金融デリバティブ商品」に手を出した食品卸会社の末路

第11回:突如、明らかになった簿外債務35億円 最後まで説明責任を果たさなかった婦人用バッグ卸が示す「倒産の図式」

第12回:低迷続くアパレル業界で急成長 売上高の拡大にこだわり「粉飾決算」に手を染めたレディースニット卸に学ぶ

最終回:本記事

空前の起業ブームが訪れている日本――。大学卒業後に、就職をせずに起業したり、大企業の社員という肩書を捨てて起業したりする若者も目立つようになってきた。

若くして成功した起業家たちの華々しい「経営者インタビュー」をメディアで目にする機会も増えた一方、複数のベンチャー企業のCFOや監査役を兼任している仕事柄、企業の経営状況に目を光らせなければならない立場にいる筆者としてはこう考えている。

現実はそれほど甘くない――。

起業家志望の若者たちが、「起業すること自体」を目的化し、成功体験ばかりを目にすることによって、肝心の「リスク評価」がおざなりになっている現状に危機感も覚えている。

ITmedia ビジネスオンラインでは、どこにでもある「普通の会社」の栄光と凋落(ちょうらく)と、読者が自身に引き付けて学べる「企業存続のための教訓」を紹介した書籍『倒産の前兆 (SB新書)』(著・帝国データバンク 情報部)未収録のケースを取り上げ、「あなたの会社は大丈夫? 『倒産の前兆』を探る」と題した連載を12回にわたって連載してきた。

最終回となる今回は、倒産する企業に共通する「失敗の公式」について、国内最大級の企業情報データベースを保有する信用調査会社、帝国データバンクの情報部に所属する丸山昌吾氏と遠峰英利氏にインタビューした。

同社は信用調査会社として、創業120年の歴史を持つ。中でも同社の情報部は、50年以上にわたって企業の倒産について調査・分析を続けている倒産情報の「プロフェッショナル集団」だ。『倒産の前兆 (SB新書)』の舞台裏についても掘り下げたい。

丸山昌吾:帝国データバンク東京支社 情報部 情報取材編集課 課長。警察官としての勤務を経て、1993年に入社。横浜支店調査部に配属となり、約11年間にわたってさまざまな業界の企業に対する信用調査を実施。06年から横浜支店情報部に転じ、リーマンショック後の倒産多発時には数々の破綻企業の取材を行ってきた。13年から現職

丸山昌吾:帝国データバンク東京支社 情報部 情報取材編集課 課長。警察官としての勤務を経て、1993年に入社。横浜支店調査部に配属となり、約11年間にわたってさまざまな業界の企業に対する信用調査を実施。06年から横浜支店情報部に転じ、リーマンショック後の倒産多発時には数々の破綻企業の取材を行ってきた。13年から現職 遠峰英利:帝国データバンク データソリューション企画部 情報統括課 課長。1990年に入社後、93年、経理部から産業調査部へ異動。マーケティングサービス「ATTACK」業務に従事し、主に「倒産確率算出用マトリクスデータ」「倒産予測値」を担当する。仙台支店の情報部長、横浜支店の情報部長などを務めた後、18年から現職。全社情報部門の統括業務に従事する

遠峰英利:帝国データバンク データソリューション企画部 情報統括課 課長。1990年に入社後、93年、経理部から産業調査部へ異動。マーケティングサービス「ATTACK」業務に従事し、主に「倒産確率算出用マトリクスデータ」「倒産予測値」を担当する。仙台支店の情報部長、横浜支店の情報部長などを務めた後、18年から現職。全社情報部門の統括業務に従事する失敗する企業はパターン化できる

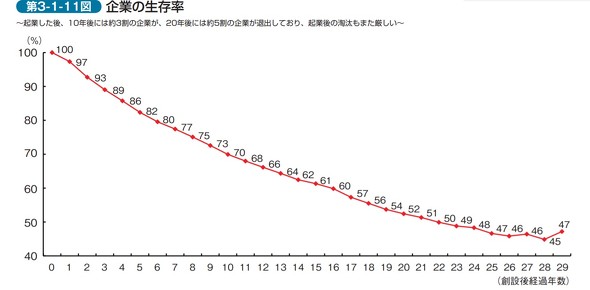

――日本でも若者を中心に起業ブームとなっていますが、メディアが成功している企業しか取り上げないため、個人的には起業家を志す若者がリスクを過小評価している傾向があると感じています。中小企業白書によれば、創業から10年で約3割の企業が、20年で約5割が撤退するといわれています。もっと失敗例から学ぶべきだと思いますが、失敗を分析した記事はそれほど多くはありません。

丸山:それは仕方ない部分もありますが、失敗例から学ぶことが多いのも事実です。成功した企業にはそれぞれ特殊要因があり、再現性がないこともある一方、失敗した企業はいくつかのパターンに分けることができます。その中でもよく見られるのは、過剰債務を抱えるパターンと、1つのヒット商品だけを妄信して衰退していくパターンです。

遠峰:日本企業の約99%が中小企業だと言われています。当然ながら、<倒産=失敗例>も中小企業が圧倒的に多いわけです。倒産は減少傾向にあるとはいえ、昨年は約8000件が発生していて、1日平均で22社が倒産しているのです。この状況を考えれば、メディアでは取り上げられないものの、(企業が倒産するということは)決して珍しい事象ではないと思います。

――書籍のなかで、企業にとっては「人・モノ・カネ」のバランスが重要だと書いてありましたが、この3つの要素のなかでも一番失うとダメージが大きいものはどれでしょうか?

遠峰:それは間違いなく「カネ」でしょうね。どんなに経営が厳しかったとしても、極端な話、資金繰りさえつけることができれば倒産は回避することができますから。

丸山:企業にとってのお金は人間でたとえるなら「血液」です。あまりいいたとえではないかもしれませんが、お金はあるけど経営が厳しい企業というのは、瀕死(ひんし)の人が生命維持装置をつけて生き延びているような状態を指します。ですから、それを止められたら人間は死んでしまうわけで、企業にとっても資金繰りが行き詰まれば、その瞬間に倒産ということになります。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング