100体の「ロビ」が一斉に踊る!――ダンスパフォーマンスショー「100Robi」:週刊「ロビ」第3版刊行記念

JR東京駅前の丸ビルで、100体の「Robi」(ロビ)によるパフォーマンス「100Robi」(ヒャクロビ)が行われた。同日創刊した「週刊Robi 第3版」のプロモーションとして企画されたもの。開発者であるロボットクリエーター、高橋智隆氏の合図で100体のロビが一斉に立ち上がり、ウェーブやダンスを披露した。

週刊「Robi」は、雑誌に毎号付属しているパーツを組み立てると、ヒューマノイド型ロボット「Robi」が完成する。雑誌は全70号で、定価は創刊号(799円)を除き2047円(税込)。完成させるには約1年半の時間と15万円近いコストがかかるものの、創刊号は20万部を超える大ヒットになった。また2013年4月にスタートした初版が最近完結し、約6万体のロビが完成したという。

高橋氏は、「今までのロボットは研究や学習のために作ること、プログラムすることが目的だった。対してロビは、コミュニケーションをとれる新しい存在。ユーザーの3割が女性という点も、ユーザーが従来のロボットマニアや電子工作好きの人達だけではないことを示している」と指摘する。

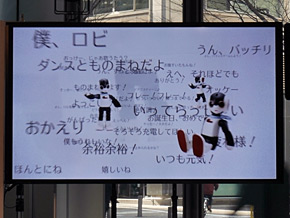

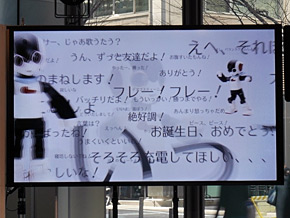

完成したロビは、2足歩行はもちろん、音声認識による会話や内蔵赤外線送信機によるテレビ操作、ダンスなど、さまざまな動作が行える。セリフは200種類以上で、子どものような声質にするため、あえて声優(大谷育江さん)を起用した。「声は非常に重要。大谷さんの声でロビに魂が吹き込まれたよう。ここまで家庭に溶け込むロボットは今まで存在せず、これまで敷居が高いと思っていた人達にも手にとってもらえたと思う」(デアゴスティーニ・ジャパン、マーケティング部の木村祐人氏)。なお、木村氏によるとロビは国内だけでなく、イタリア、台湾、香港でも展開中。海外を含めると創刊号の発行部数は26万部に及ぶという。

最近ではライセンスによる関連グッズ販売も好調なロビ。例えばタカラトミーでは、ロボット玩具「Omnibot」シリーズからコミュニケーションに特化した「Robi Jr.」を発売する予定だ。またフジミ模型はロビの2分の1スケールとなったプラモデル「プラロビ」を販売中。「小さいので、外出時に持ち出して写真を撮ったりしている人もいる」(フジミ模型執行役員総統括部本部長の間井田和典氏)。

「100Robi」の企画については、「ロボットがずらりと並ぶとどうなるか。世界に向けてロボットのロボットの集団演技という可能性を発信していきたい」と話す高橋氏。高橋氏の合図で100体のロビが一斉に立ち上がると、点呼やウェーブ、ダンスで一糸乱れぬ動き、あるいは連携のとれた動きを見せ、集まった観客を魅了した。

高橋氏は、「なぜ今、ロボットなのか。世界中が『ITの次はロボット』と考えているからだ。ITでは多くの企業が誕生したが、これ以上のイノベーションは期待できないと言われている。そのIT企業が将来を見据え、ロボット産業に投資を始めた。これは世界的な潮流であり、技術レベルも十分なレベルに達した。中でも人の近くで活躍するのはコミュニケーションロボットになると言われている」と指摘。2020年頃にはコミュニケーションロボットが家庭に普及すると予想した。「マンガやアニメという土台があり、モノ作りのノウハウを持っている日本には世界が注目している」(高橋氏)。

関連記事

デアゴスティーニとコラボしたタカラトミーの「Robi jr.」発売を1カ月延期

デアゴスティーニとコラボしたタカラトミーの「Robi jr.」発売を1カ月延期

デアゴスティーニの週刊「ロビ」のライセンスを受けて開発された、タカラトミーのパーソナルトークロボット「Robi jr.」の発売が延期された。理由は「生産上の都合により」。 まだ歩けないけど、たくさんお話します! タカラトミーから「Robi jr.」が登場

まだ歩けないけど、たくさんお話します! タカラトミーから「Robi jr.」が登場

タカラトミーは、パーソナルロボット「Robi jr.」(ロビジュニア)を来年1月末に発売する。二足歩行などの機能は省き、音声認識や人感センサーを活用するコミュニケーション機能に特化した。 それは想定外!――完成品の「Robiジュニア」からトミカ「首長竜搬送車」まで

それは想定外!――完成品の「Robiジュニア」からトミカ「首長竜搬送車」まで

年末商戦に向け、玩具メーカー各社が新製品を披露する展示商談会「2014クリスマスおもちゃ見本市」が開幕。新作玩具を中心にピックアップした。 デアゴスティーニ、ロボットを組み立てる週刊「ロビ」を再刊行

デアゴスティーニ、ロボットを組み立てる週刊「ロビ」を再刊行

デアゴスティーニ・ジャパンは、毎号付属のパーツを組み立てるとロボット「ロビ」が完成するマガジンシリーズ、週刊「ロビ」を再刊行すると発表した。初のグッズとして、三井住友カードとの提携によるクレジットカード「Robi VISAカード」も発行される。 ドライバー1本でオリジナルロボットが完成、週刊「ロビ」創刊

ドライバー1本でオリジナルロボットが完成、週刊「ロビ」創刊

デアゴスティーニ・ジャパンより、週刊「ロビ」が創刊。毎号付属するパーツを組み立てると、ロボットクリエイター・高橋智隆氏がデザインと設計を手掛けたロボットが完成する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR

左からフジミ模型執行役員総統括部本部長の間井田和典氏、デアゴスティーニ・ジャパン、マーケティング部の木村祐人氏、高橋氏、タカラトミーでOmnibotシリーズを担当するニュートイグループの木村貴幸氏

左からフジミ模型執行役員総統括部本部長の間井田和典氏、デアゴスティーニ・ジャパン、マーケティング部の木村祐人氏、高橋氏、タカラトミーでOmnibotシリーズを担当するニュートイグループの木村貴幸氏