Intelのさらなる“やらかし”と、Intelが主導するPCアーキテクチャの終わり:“PC”あるいは“Personal Computer”と呼ばれるもの、その変遷を辿る(1/3 ページ)

昔ながらのIBM PC、PC/AT互換機からDOS/Vマシン、さらにはArmベースのWindows PC、M1 Mac、そしてラズパイまでがPCと呼ばれている昨今。その源流からたどっていく連載。第14回のトピックは、前回に引き続き、Intelのやらかしについて。

- 第1回:“PC”の定義は何か まずはIBM PC登場以前のお話から

- 第2回:「IBM PC」がやってきた エストリッジ、シュタゲ、そして互換機の台頭

- 第3回:PCから“IBM”が外れるまで 「IBM PC」からただの「PC」へ

- 第4回:EISAの出現とISAバスの確立 PC標準化への道

- 第5回:VL-Bus登場前夜 GUIの要求と高精細ビデオカードの台頭

- 第6回:VL-BusとPnP ISA PCの仕様をMicrosoftとIntelが決める時代、始まる

- 第7回:Intelが生み出したさまざまなPC標準規格 Microsoftとの協力と対立

- 第8回:USBが誕生したのは「奥さんのプリンタをつなげる手間にキレたから」 USBの設計当時を振り返る

- 第9回:Modern PCの礎、PCIはどう生まれ、いかに成立していったか

- 第10回:PCのスケーラビリティを決定付けた超重要コンポーネント、地味にスゴイ「APIC」の登場

- 第11回:ラップトップPCのための基礎技術が生まれるまでの紆余曲折

- 第12回:PC互換機はIntelだけではない ジョブズのいないAppleが進めたPRePとCHRP

- 第13回:Intelがメモリ標準化で主導権を失うに至った“やらかし”について

先月のRambusの話はいろいろ記憶に残っていた方も多いようである。まあ、あれだけ市場を引っかき回せば当然といえば当然である。ただ、Intelは全然懲りてなかった。

2000年にAMI2が設立され、Team DDRなるキャンペーンが始まった話は前回紹介したが、その2000年にIntelはADT(Advanced DRAM Technology) Allianceなる業界団体を設立。Intelに加えてHyundai Electronics(現SK Hynix)、Infineon Technologies(のちのQimonda:2009年に倒産)、Micron Technology、NEC(その後Elpida Memoryを経てMicronが買収)、Samsung Electronicsという当時のDRAMベンダートップ5社をメンバーに加え、次世代(2003年前後)メモリについての議論を開始した。

この時点でDirect RDRAMはかなりヤバい感じになっていたのは事実だが、それとは別にDirect RDRAMでは次世代のプロセッサに十分な帯域を確保できない、という見通しがあったからこその話でもある。

Intelがこの時点で次世代メモリに求めたのは、6.4GB/secのメモリ帯域である。

2003年というのはPentium 4 HT、Pentium M、Itanium 2などが投入された年であるが、実はIntelの90nmプロセスがシャレにならないリーク電流による爆熱仕様であることが判明し、製品キャンセルやらラインアップ見直しやらが行われた結果であって、当初はこの2003年〜2004年の時間軸では5GHz駆動で3〜4way SMTが搭載されたTejasが投入される予定だった。このTejasをフルに動かすのに6.4GB/sec程度のメモリ帯域が必要、というのがIntelの見立てであり、これに対応したメモリ規格が必要だった。

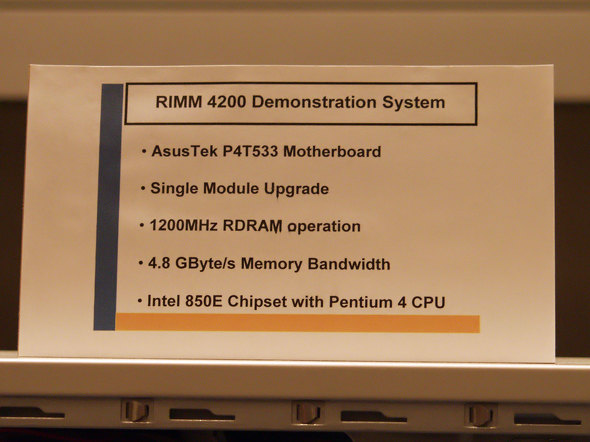

1つのアイデアが32bit Direct RDRAMである。実はRambusは比較的早い時期に32bit幅のRIMMも開発しており、データ転送速度を1200MHz(600MHz DDR)に引き上げたサンプルモジュールを実際に出荷までしている。これに対応したマザーボードは極めて限られており(というか、事実上1製品)、しかもほとんど出回らなかった(写真1)。

写真1:2002年7月に都内で開催されたRDF(Rambus Developer Forum)で展示されたデモ機に置かれた看板。ASUSのP4T533というのが、その唯一量産されたマザーボードだが、ほとんどメーカーのデモや評価用オンリーだった記憶が。一応この時点で4.8GB/secは達成できていた格好になる

写真1:2002年7月に都内で開催されたRDF(Rambus Developer Forum)で展示されたデモ機に置かれた看板。ASUSのP4T533というのが、その唯一量産されたマザーボードだが、ほとんどメーカーのデモや評価用オンリーだった記憶が。一応この時点で4.8GB/secは達成できていた格好になる一応この当時Direct RDRAMチップを製造していたSamsung、Elpidaの2社は、将来的には1600MHz(800MHz DDR)まで信号速度を引き上げるロードマップを出してはいた(実現時期は未定)から、これが実現すれば1600MHz/32bitで6.4GB/secが実現できることになるし、Intelに向けてRambusからプロポーザルはあったようだが、Direct RDRAMで痛い目に会いつつあったIntelとしては、これに賭けるのではなく別のプランを用意したかったようだ。

一方JEDECはDDR-SDRAMの後継として、より高速なDDR-II SDRAMの検討を確か1999年頃からスタートしている。DDR-IIは200MHz〜400MHzのDDR動作で転送を行うので、DDR2-800を64bit DIMMで利用すれば6.4GB/secの帯域となり、こちらも数字的にはマッチすることになる。ただIntelはここでDDR-IIの議論に加わるのを良しとしなかった。おそらくPCIやUSBにおける成功体験が捨てられなかったのだろう。あくまでIntelは自社が主導して業界標準を打ち立てることに固執した結果が、ADTの設立だったと考えられる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR