ThinkPadの“拷問部屋”を体験してきました:レノボ大和研究所ツアー(1/2 ページ)

ThinkPadは大和研究所から生まれる――これはIBMのPC事業部がLenovoへ転籍した現在でも変わらない。レノボ製品の開発拠点は、同社がイノベーション・トライアングルと呼ぶ、北米ノースカロライナと中国(北京、シンセン、上海)、そして大和事業所(神奈川県大和市)の3つだが、ノートPC開発の中心は今も昔もこの大和事業所だ。

もちろん、大和で行われているのは設計・開発だけではない。事業所内には研究棟や実験施設が並び、ユーザビリティテストやトーチャーテストなど、製品完成までにクリアするべきさまざまな試験が実施されている。ノートPC、特にモバイルPCは性能や重量、駆動時間とともに、その耐久性も非常に重要なポイントになるが、安心してThinkPadシリーズを利用できるのは、ここでさまざまな“拷問”に耐えている試作機のおかげなのだ。

ここ大和研究所では、定期的に報道関係者を招き、実験施設や実験内容を解説するプレスツアーを行っている。その様子をリポートしよう。

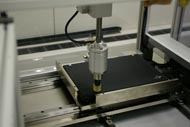

耐久試験室

実験施設で最初に通されたのは「耐久試験室」。ここでは液晶ディスプレイの開閉や筐体への加圧試験が行われている。液晶フレームの端を持って開閉する、ノートPCをかばんに入れて満員電車に乗り込むといった、一般的なPCの利用でかかるストレスを想定したテストだ。

耐久試験室でのテストは大別して液晶の開閉、筐体中央への加圧、筐体中央への点加圧、任意の箇所に対する静的な加圧の4つに分かれている。自分がもしThinkPadだったらと考えると、痛いというよりは苦しそうな感じだ。

思わず天板に手をついてしまった、というときにパネルが割れたりしないかどうかは、トラックポイントの位置、つまり中央部への加圧耐性が重要になる。圧力は天板からだけでなく、下側からも挟むサンドイッチ構造になっている

思わず天板に手をついてしまった、というときにパネルが割れたりしないかどうかは、トラックポイントの位置、つまり中央部への加圧耐性が重要になる。圧力は天板からだけでなく、下側からも挟むサンドイッチ構造になっている

500円玉大の面積の加圧試験も行っている。ボディ中央に対して強弱をつけながら動的にストレスをかけるテストと、(構造的に弱い)任意の部分に対して長時間荷重を与え続ける静的なテストの2種類がある。局所への荷重でも子供くらいの重さなら問題ないという

500円玉大の面積の加圧試験も行っている。ボディ中央に対して強弱をつけながら動的にストレスをかけるテストと、(構造的に弱い)任意の部分に対して長時間荷重を与え続ける静的なテストの2種類がある。局所への荷重でも子供くらいの重さなら問題ないという環境試験室

環境試験室では、温度や湿度などの変化に対する耐久度をテストする。仕様上の動作保証温度は5〜35度(システム稼働時)だが、これに対しマージンを設定した環境下で長時間の検証を行う。防滴性能を計るテストではないため、湿度は80〜90%(露点には達しない)。環境温度によってファンの回転数が変わる(場合によってはCPUパフォーマンスも下がる)ので、排熱設計の効率を確かめる意味合いもあるのだろう。

なお、実験設備は小さい箱と大きな部屋の2つがあり、後者で行われる低温試験のために、膝下まであるダウンジャケットが用意されていた。ドアに設置された小窓から中を覗くと、ThinkPadが寒そうに並んでいる。

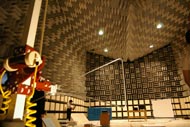

音響試験室

音響試験室では、冷却ファンやHDDアクセス音など、ThinkPadが発生するノイズを計測する。かなり広い空間の中央に評価機が設置され、その稼動ノイズを周囲のマイクが拾う仕組みだ(測定方法はANSIやISOに準拠)。

試験空間は、周囲の壁が音を吸収する半無響室と、空間全体に音が共鳴する残響試験室の2つに分かれており、前者では測定点に応じた相対的なノイズレベルを、後者は発生したノイズそのものの大きさを測定できる(空間全体に音が反響するため、指向性のある音でも均一化される)。環境騒音(暗騒音)は8〜9dB程度で、動くものがないと耳が痛くなるくらいの静けさだ。

なお、施設内に足を踏み入れたとき「初夏にしてはかなり涼しいなー」と感じたのだが、室内温度や湿度に測定結果が影響されてしまうため22度±3度の範囲で空調しているとのこと。もちろん、稼動ノイズが出るエアコンは試験室に設置できないので、代わりにダクト使って室内温度を適正な範囲でコントロールしている。

残響試験室は、音が反射しやすい壁や床で設計されてるほか、音を拡散させる装置が置かれている。部屋のどこにいても、説明員の声がすぐ側で聞こえるような不思議な空間だ(ただ、ディレイがかかっている感じで聞き取りづらい)。頭上注意のダクトが空調を担っている

残響試験室は、音が反射しやすい壁や床で設計されてるほか、音を拡散させる装置が置かれている。部屋のどこにいても、説明員の声がすぐ側で聞こえるような不思議な空間だ(ただ、ディレイがかかっている感じで聞き取りづらい)。頭上注意のダクトが空調を担っている電波暗室

電波暗室は、ThinkPadから放射されている(不要な)電磁波を測定する部屋だ。多くの電子機器は、(高周波を含む)デジタル信号で動作するため、側で強い電磁波が発せられると誤動作の要因になりうる。例えばそれが医療機器であれば、問題は深刻だ。このためThinkPadでは、回路設計の段階から電磁波発生の状態をシミュレートし、さらに実際の製品を使って測定を行っている。

写真を見れば分かるように、部屋はかなり広く、壁や部屋の形状そのものまで、電波を反射しにくい構造になっている。机上のThinkPadから発せられた電波を2つの巨大なアンテナで計測する。また、机を置いた床全体がターンテーブルになっており、さまざまな角度から電波の状態を調べることができるという。測定範囲は30MHz〜5GHz。

床がターンテーブルになっている(写真=左)。2本の巨大なアンテナは高さ1〜4メートルで昇降する(写真=中央)。壁はタテとヨコを組み合わせた不思議な形状になっているが、電波の反射を抑えるのに適しているという。断面を見ると、切れ込みは数十センチとかなり深く、叩いたら軽い音がする発泡スチロールのような素材だった(写真=右)

床がターンテーブルになっている(写真=左)。2本の巨大なアンテナは高さ1〜4メートルで昇降する(写真=中央)。壁はタテとヨコを組み合わせた不思議な形状になっているが、電波の反射を抑えるのに適しているという。断面を見ると、切れ込みは数十センチとかなり深く、叩いたら軽い音がする発泡スチロールのような素材だった(写真=右)振動・衝撃試験室

最後に見学した施設が、振動・衝撃試験室。ThinkPadを絶え間なく揺らしたり、床に落としたりと、まさに「トーチャーテスト」の名にふさわしい部屋だ。ただし、あまりにも凄惨な光景が繰り広げられていたため、ThinkPadファンに余計な動揺を与えないよう、ここでの撮影は許可されなかった(本当は独自のノウハウを活用した装置が多いためです)。

ここでの評価は主に6つに分かれている。1つめが「6面落下試験」と呼ばれるもので、40〜50センチほどの高さから文字通りThinkPadのすべての面を落下させる。2本のポールの間にThinkPadが万力のようなもので固定され、その装置全体(床ごと)が持ち上がって落下し、叩きつけられるというかなり大がかりなテストだ(音も大きい)。各面に対して1回ずつ試験を行い、面衝撃に対する耐久性を調べるのが目的。

2つめは「角落下試験」。筐体8カ所の角をそれぞれ金属板に叩きつけるという内容だが、こちらのほうが日常でのアクシデントに近いと言えるかもしれない(立方体を落とすと面全体ではなく角から着地する)。先の6面落下試験で利用されている装置に比べるとサイズは小規模で、落下する高さは短いはしごを組み合わせたような部分で調節する仕組み(手動で持ち上げ、手を離すと落ちる)。装置の裏側にはガムテープで固定されている箇所もあり、かなり手作り感のあふれる装置だ。

3つめは「荷重振動試験」。ThinkPadにおもりを載せた状態で台を連続的に揺らし、マザーボードへのストレス耐性を検証する。4つめは瞬間的に台を振動させる「バンプレスト試験」で、振動によるネジのゆるみやハンダ部分にひびなどが入らないかどうかを確かめる。かばんの中にThinkPadを入れた状態で揺らしたり、下に置いたりしたときの衝撃を想定したテストだ。

5つめはかなりの高さ(非公開)から石板に敷いたカーペットに落とす試験(カーペットではなく、金属板を使用することもある)、そして6つめがHDDが内蔵されている方のパームレスを持ち上げて落とす、「片落ち落下試験」と呼ばれるテストだ。後者は完全に自動化されており、専用の装置で数センチ〜数十センチの高さから、システムを稼働した状態で(見ていて気の毒になるほど)何度も落としていた。

なお、ThinkPadには加速度センサーによって落下を検知し、HDDのヘッドを緊急退避させるアクティブプロテクションという機構が搭載されているが、これは0.3秒以内だと検知にかかるタイムラグによってうまく作動しない。このため、ノートPCを持ち上げようとしてパームレストと底面を手でつかみ、瞬間的に落としてしまった、というときのHDDのダメージを検証する方法として有効だという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- 自宅のどこでも本格サウンドが楽しめる「Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker」が3.3万→2.3万円に (2026年02月05日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- Insta360初ドローン「Antigravity A1」実機レポ 360度カメラが生む“空中を自由に見渡す”没入感とは? (2026年02月06日)

- マウスコンピューターやユニットコムの親会社「MCJ」がMBOで非上場化へ ベインキャピタル傘下のファンドがTOBを実施 (2026年02月06日)

- 240Hz駆動の39型曲面ウルトラワイド有機EL「LG UltraGear OLED」が27%オフの14万4000円に (2026年02月05日)

- Surface RT「歴史的大失敗」の裏で何が? エプスタイン文書が示すMS元幹部の焦りと情報漏えい (2026年02月05日)