激安A4カラーレーザーはどこまで使える?――デル「1320c」:個人にもレーザーの速さを(1/3 ページ)

今度は5万円以下のゾーンにターゲット

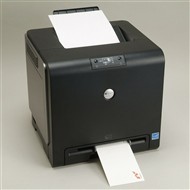

2006年の7月に国内の低価格カラーレーザープリンタ市場に「3110cn」を引っさげて参入を果たしたデル。それから1年近くニューモデルの登場がなかったが、6月19日に3110cnの下位モデルとなるA4機「Dellカラーレーザプリンタ1320c」の投入が発表された。3110cnは9万円を切る低価格機ながら侮れない性能を持っていたため、1320cの実力も非常に気になるところだ。

1320cの価格は4万9800円と5万円を切っており、オプションの有線LANアダプタ(7980円)を装着しても6万円を切る。スタンドアロンで使うA4カラーレーザープリンタとしてはもちろん、ネットワーク対応カラーレーザープリンタとしても魅力的な価格に収まる点に注目したい。さらに7月3日現在では、キャンペーン価格の3万9800円で購入できるため、コストパフォーマンスは抜群だ。

低価格ながらモノクロ16枚/分、カラー12枚/分の高速印刷

1320cは半導体レーザー+乾式電子写真方式を採用したタンデム型のA4カラーレーザープリンタだ。タンデム型は4色(C/M/Y/Bk)に対応するドラムを搭載して1パスで仕上げる印刷方式で、1つのドラムを4色で使い回す4サイクル型に対して、印刷速度で優位に立つ。メーカー公称値は、A4モノクロが最大16枚/分、カラーが最大12枚/分だ(実際の印刷速度に関しては後半の印刷テストを参照)。

印刷時の最大解像度は600dpi×600dpiで、スムージング処理による解像度補間機能などはない。搭載する専用CPUの動作周波数は333MHz、搭載メモリは64Mバイトだ。メモリの増設には対応していないため、グラフィックスを多用した文書の印刷にはあまり向かないだろう。

本体サイズは400(幅)×422(奥行き)×378(高さ)ミリとスクエア型だ。角を丸め、カラーリングをブラックとシルバーメタリックのツートーンとすることで、同社のカラー/モノクロレーザープリンタで統一感を出している。外観は上位モデルの3110cnの背を低くしたようなイメージだ。重量は約17.2キロで、成人男性ならなんとか1人で設置できるだろう。

対応する用紙はA4、B5、A5、レター、エグゼクティブ、フォリオ、リーガル、封筒(角形3号、洋形2/3/4/6号、洋長3号、長形3/4号、Com-10、Monarch、DL、C5)、はがき、往復はがきと幅広い。ユーザー定義サイズでは、幅76.2〜215.9ミリ、長さ127〜355.6ミリの間でサイズを指定できる。

対応用紙は普通紙、再生紙、ラベル、はがき、封筒、コート紙(コート紙は手差しトレイ利用時のみ)で、本体下部の給紙トレイには最大250枚セットすることが可能。排紙トレイには最大150枚まで排出できる。用紙の排出はフェイスダウンのみだ。

消費電力は、最大400〜500ワットを超える機種が多い中、最大265ワット以下で済む(パワーセーブモード時の消費電力は3.8ワット以下)。A4カラーレーザープリンタにしては消費電力が低い点は、運用コスト上のメリットとなるだろう。稼働音は動作時が52デジベル以下、待機時が6デジベル以下だ。

オプション類を最小限にまとめたシンプルな製品構成

1320cが低価格である理由の1つとして考えられるのは、製品構成がシンプルにまとまっていることだ。この手の製品には、増設トレイや自動両面印刷ユニット、増設用メモリ、大容量トナーといった機能強化用のオプションが数多く用意されるのが一般的だが、1320cのオプションは有線LANアダプタと大容量トナーだけとなっている。

また、対応OSもWindows 2000/XP(32/64ビット)/Server 2003(32/64ビット)/Vista(32/64ビット)のみで、HPのPCL系やアドビシステムズのPostScriptといった各種プリンタ言語には対応していない。上位モデルが豊富なオプション類を用意しているのと比べると、この点が大きく異なる部分だ。

こうしたオプション類を省き、Windows専用プリンタとすることで低価格化を図った1320cだが、欲を言えば給紙機構を充実してほしかった。たとえば、増設トレイのオプションがないなら、3110cnのように手差しトレイをマルチトレイ化し、あと150枚程度の用紙をセットできるようにしてもらえば、さらに魅力が増したのではないかと思う。

スクエア型ボディのメンテナンス性はまずまず

先述したように1320cはスクエア型ボディで、設置面積はコンパクトに思えるのだが、メンテナンス作業を考慮すると、本体の手前に350ミリ、右に120ミリ程度の余裕が必要になる(いずれも実測値)。右側面のボタンを押すとフロントカバーが手前に大きく開くが、この状態で作業できるのは紙詰まりの除去や、定着機とドラムの交換だけだ。

トナーの交換は、右側面のカバーを開けて行う。カバーを開けるとトナー装着部が顔を出す。トナーは上からBk、C、M、Yの順に装着するようになっており、トナーを差し込んでから固定レバーを手前に引くと装着される。すべてのメンテナンスを前面カバーを開けるだけで済ませることはできないものの、メンテナンス性はまずまずだ。

一方、標準トナーはかなり小さく、1000枚ほどの出力しかできないため、職場で共用するプリンタとして使う場合には少々物足りない。オプションの大容量トナーを用意しても出力枚数は約2000枚にとどまり、トナーの容量は比較的少なめだ。トナーに関しては、小型の低価格機ということで割り切りが必要になる。

トナーの価格はBkとカラーインクで異なり、Bkは標準が5980円、大容量が6980円となっている。わずか1000円の差で1000枚の違いがあるわけだ。これにより、Bkの大容量トナーを利用することで、モノクロ出力のランニングコストを約5.98円/枚から約3.49円/枚へと抑えることができる。カラートナーは、3色とも標準が8980円、大容量が1万980円と2000円の差がある。カラー出力のランニングコストは、標準トナーで約32.92円/枚、大容量トナーで約19.96円/枚だ。いずれにせよ、モノクロ、カラーともに大容量トナーを利用したほうがよいだろう。

なお、オプションのネットワークアダプタは非常にコンパクトで、本体背面に用意されたコネクタに差し込むだけで使えるようになる手軽さだ。価格も7980円と手ごろなので、ぜひとも同時購入をおすすめしたい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- 改めて考える単眼カメラとモノラルスピーカー それでも「iPhone Air」を推したくなる理由 (2026年02月09日)

- 6500円でデスクに新風! Thermalrightの小型液晶がヒット、背景にメモリ高騰? (2026年02月09日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- ソニー、PCゲーマー向けの「DualSense」を3月5日に発売 USBケーブル付属 (2026年02月09日)

- ソニーが「Blu-ray Discレコーダー」の出荷と開発を終了 代替の録画手段はある? (2026年02月09日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)