アレがDVIになっただけ、ではない?――「REX-USBDVI」を試す(1/3 ページ)

DVI出力に対応したUSBディスプレイアダプタ

先日、アイ・オー・データ機器の「USB-RGB」を紹介したばかりだが、早くもラトックシステムからDVI出力に対応したビデオアダプタ「REX-USBDVI」が登場した。内蔵されているメインチップは、DL-120の上位版にあたるDL-160。DL-120とDL-160の違いは解像度の違いのみだが、実際はそれ以上に違いのあるものとなっている。

チップメーカーが同じ、そして発売時期もほとんど同じということで、REX-USBDVIの購入を考えているユーザーの多くはUSB-RGBと比較してどうなのか、というところが知りたいのではないだろうか。実売価格ではUSB-RGBの約9500円に対し、REX-USBDVIは約1万3500円。4000円ほどの差を仕様の違いに見出せるかどうかがポイントとなるだろう。

REX-USBDVIのメインチップ、DL-160とは

まずはメインチップのDL-120とDL-160についておさらいしておこう。DL-120/DL-160は英DisplayLinkのロスレス伸張チップで、USB 2.0の入力とモニタ出力を備えている。

DL-120/DL-160をUSBグラフィックアダプタとして利用する場合は、PC本体で動作するバーチャルグラフィックスカードソフトウェアドライバがOSからの描画命令を受け取り、それをロスレス圧縮してUSB 2.0経由でDL-120/DL-160に転送、そのデータを各チップがハードウェア伸張してモニタに表示する。リアルタイム圧縮を行うためにCPUパワーを必要とする半面、転送されるデータ量を抑えられるため、USBインタフェースのボトルネックを回避できるのが特徴だ。

DL-160はDL-120の特徴そのままに、最大対応画素数を約150万から200万に向上させたチップだ。具体的にはスクエアだと最大1400×1050ドットが1600×1200ドットに、ワイドで最大1440×900ドットが1680×1050ドットになっている。ただしREX-USBDVIでは、アナログRGBで接続した場合はスクエアで最大1280×1024ドット、ワイドで最大1440×900ドットにとどまる。アナログRGBでの接続を考えていた人は注意してほしい。

質実剛健な筐体

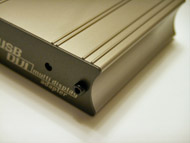

USB-RGBが黒く丸みをおびたプラスチック製の筐体を採用していたのに対し、REX-USBDVIの筐体は角ばったアルミ製。その分、重量もUSB-RGBの約3倍になっている。ラトックシステムによると、アルミ製にしたのは放熱のためではないらしいが、稼働中の筐体表面温度はUSB-RGBに比べてかなり低い。

フットプリントは76×73ミリのほぼ正方形で大きいわけではないが、鋭い角、素材の頑丈さは凶器になりうるレベルだ。カバンに入れてほかの小物と一緒にして持ち歩くときには注意したほうがいいだろう。据え置きとして考えると、DVIコネクタとUSBコネクタが同じ面から出ているのはケーブルの取り回しがしやすいレイアウトだ。なお、USB-RGB同様、消費電力は500ミリアンペアと低く、バスパワー動作が可能となっている。

本体サイズは76(幅)×73(奥行き)×22(高さ)ミリ(写真=左)。重さは133グラムで携帯電話並みだが、持つと見た目よりも重い印象だ(写真=中央)。頑丈な作りで少々手荒に扱っても傷つくことはなさそうだが、それよりも回りの物を傷つける危険性のほうが高い(写真=右)

本体サイズは76(幅)×73(奥行き)×22(高さ)ミリ(写真=左)。重さは133グラムで携帯電話並みだが、持つと見た目よりも重い印象だ(写真=中央)。頑丈な作りで少々手荒に扱っても傷つくことはなさそうだが、それよりも回りの物を傷つける危険性のほうが高い(写真=右)

本体背面にはUSBコネクタとDVI-I端子が並ぶ(写真=左)。前面には動作インジケータのみ(写真=右)。DVI-VGA変換アダプタが付属するため、DVIだけでなくアナログRGBでの接続も可能だ(写真=右)

本体背面にはUSBコネクタとDVI-I端子が並ぶ(写真=左)。前面には動作インジケータのみ(写真=右)。DVI-VGA変換アダプタが付属するため、DVIだけでなくアナログRGBでの接続も可能だ(写真=右)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- Surface RT「歴史的大失敗」の裏で何が? エプスタイン文書が示すMS元幹部の焦りと情報漏えい (2026年02月05日)

- Western Digitalがブランドを「WD」に統一 100TB超の大容量化とSSDに迫る高速化技術のHDDも開発中 (2026年02月04日)

- デスクの前に座ってプレイできないなら、“ポータブルゲーミングPC”という選択肢はアリ? 元Switchユーザーが「ROG Xbox Ally X」を試したら (2026年02月04日)

- 「GeForce NOW」のクライアントアプリにLinux版(β)登場 「Ubuntu」に対応 (2026年02月05日)

- アイ・オーがUSB接続スリムBD/DVDライターの新モデルを投入 TV/チューナーのHDDに録画した番組をダビングできるアプリ付きも選べる (2026年02月04日)

- TCL、“紙の質感”を重視した薄型軽量11.5型スマートノート (2026年02月04日)

- 外付け水冷2in1 PC「OneXPlayer Super X」の実機を見てきた TDP120Wの“爆速”AIワークステーション (2026年02月05日)

- エレコム、旧型の法人向けコンセント型無線LAN機器に脆弱性 使用中止と買い替えを要請 (2026年02月03日)

- 「VAIO SX14-R」の“ふるさと”見学記 ノジマグループ参画後も進化が続く“物作り” (2026年02月05日)

- サンワ、サウンドバーをテレビの上下に固定設置できるVESAマウント対応スタンド (2026年02月05日)