高速SSDを取るか、大容量HDDを取るか――「Let'snote R7」最上位機を駆る:ZEROスピンドルLet'snoteの実体(2/3 ページ)

SSDはパフォーマンスでHDDを圧倒できるか?

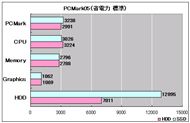

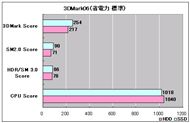

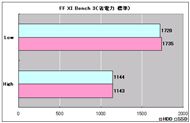

ここからは、Let'snote R7プレミアムエディションのSSD搭載機とHDD搭載機でベンチマークテストの結果を比べてみる。実行したのは、Windowsエクスペリエンスインデックス、PCMark05、3DMark06、FINAL FANTASY XI Official Benchmark 3だ。省電力モードはいずれも「パナソニックの電源管理 標準」に設定している。

まずはWindowsエクスペリエンスインデックスのスコアだが、HDD搭載機でもプライマリハードディスクのサブスコアは5.2と高いが、SSD搭載機では5.9まで跳ね上がった。5.9は現状のWindowsエクスペリエンスインデックスでは最高点だ。グラフィックス機能をIntel GM965 Expressチップセットに統合されたIntel GMA X3100が受け持つため、グラフィックス関連のサブスコアは低調だが、プロセッサは4.5、メモリは4.2とモバイルノートPCとしての性能は高いレベルにある。

メインメモリの容量は標準で1Gバイトだが、底面に1基のメモリスロット(MicroDIMM)が用意されており、ここに1GバイトのMicroDIMMを装着することで合計2Gバイトまでメインメモリを拡張できる。メモリに汎用性の低いMicroDIMMを採用している点は気になるが、標準の1Gバイトメモリがオンボードで実装されており、メモリ増設時に初期装備のMicroDIMMを交換しないで済むのはありがたい。同社直販のマイレッツ倶楽部では、購入時にメモリを増設した状態で購入できるので、少々値は張るが、こちらを利用するのも手だ。

PCMark05の結果についても、SSDの搭載による明らかなパフォーマンスアップが見られた。HDD搭載機は5400rpmの2.5インチドライブを用いており、1GバイトのIntel Turbo Memoryまで追加しているので、モバイルノートPCとしてはかなり高速なほうだが、それでもSSD搭載機に約1.8倍もの差をつけられている。13000近いHDDのスコアは、なかなか見られない好成績だ。容量が32Gバイトと小さいのを承知で、SLCタイプのSSDを選択したことが性能へ存分に生かされている。

一方、HDDのパフォーマンスがスコアに反映されにくい3DMark06とFINAL FANTASY XI Official Benchmark 3に関しては、ほとんど同じ結果となった。いずれもゲームのプレイには向かないが、Windows Vista搭載のビジネスモバイル機として、不足のないグラフィックス性能と言える。

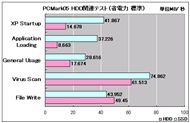

さらに今回は、PCMark05のHDD関連テストの結果もチェックした。HDD関連のテストは、XP Startup(Windowsの起動をトレース)、Application Loading(アプリケーション6種類の起動をトレース)、General Usage(WordやIEなど標準的なアプリケーションの使用をトレース)、Virus Scan(600Mバイトのウイルススキャン)、File Write(680Mバイトのファイル書き込み)で構成されている。このうち、XP Startup、Application Loading、Virus Scanはデータのリードが中心、General Usageはデータのリードが少し多め(リード60%、ライト40%)、File Writeはデータのライトのみといったテスト内容だ。

結果を見ると、リードが中心のXP StartupとApplication Loadingでは、SSD搭載機が圧倒的に勝り、4倍以上の差をつけるケースもあった。一方、データのライトが含まれるGeneral UsageではHDD搭載機との差が縮まり、ライトだけのテストになるFile WriteではわずかながらHDD搭載機が上回るという逆転現象が生じている。また、ディスクの性能を計測するベンチマークテストプログラム「CrystalDiskMark 2.1」も実行してみたところ、こちらは全スコアでSSD搭載機が勝ったが、やはりリードでの差が大きい結果となった。

SSD搭載により消費電力や発熱はどう変わるのか?

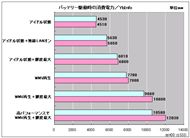

SSDの魅力は何もパフォーマンスだけではない。前述の通り、ボディの軽量化や消費電力の低減に貢献しており、SSD搭載機のバッテリー駆動時間は、HDD搭載機より1時間長い約8時間をうたっている。そこで、今回はフリーソフトの「YbInfo」を使って、SSDモデルとHDDモデルの消費電力を計測してみた。

計測した項目と結果は右のグラフに示した通りだ。省電力の設定は基本的に「パナソニックの電源管理(高)」だが、最も負荷をかけるテスト(グラフの一番下の項目)のみ「高パフォーマンス」に変更している。WMVファイルは640×480ドット/10Mbpsと大きめのものをデスクトップに置き、Windows Media Player 11で再生した。

ストレージ以外の仕様は共通化されているので、アイドル状態では消費電力にほとんど差が見られないが、HDD内に置かれたWMVファイルの再生では徐々に大きな差が出ている。バッテリー駆動で長時間利用する機会が多いユーザーにとって、SSDの恩恵はそれなりにありそうだ。

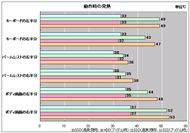

HDD搭載機とSSD搭載機でボディの発熱に変化があるかどうかを調べるため、放射温度計で表面温度も計測してみた。計測したのは、アイドル状態で30分間放置した状態と、CPU使用率が100%になりHDD/SSDがアクセスし続けるようにシステムに高負荷をかけて30分間経過した状態の2パターンだ。いずれも室温は約25度に設定した。

結果は右表の通りで、アイドル時も高負荷時もさほど変わらない結果となった。高負荷時ではHDD搭載機のほうが少し熱くなりやすい傾向にあるが、大きな差は見られない。いずれもボディの表面は中央部付近が暖かくなり、底面は冷却ファンの周辺部やメモリスロットカバー周辺部がかなり発熱するので、ひざの上で長時間作業するのは避けたい。

なお、騒音レベルについては時間の関係で計測できなかったが、これは従来機と変わらない印象を受けた。Let'snoteには「ファン制御ユーティリティ」が用意されており、「標準」「高速(放熱優先)」「低速(静音優先)」と3種類の設定が選べるが、「標準」でも動作音はなかなか静かで、エアコンや冷蔵庫など、室内でほかの電気機器が出す音に埋もれてしまう程度だ。ただし、CPUに高い負荷がかかるとファンの回転数は一気に上がり、試作機では風切り音に高周波音が少し混じるのが気になった。

標準添付のリチウムイオンバッテリーパックは容量が7.2ボルト 5800mAhだ(写真=左)。ACアダプタのサイズは82(幅)×37(奥行き)×26.3(高さ)ミリ、重量は約205グラム(実測)と小型軽量で持ち運びに苦労しない(写真=中央)。背面のバッテリーパック横に小型の冷却ファンが搭載されている(写真=右)

標準添付のリチウムイオンバッテリーパックは容量が7.2ボルト 5800mAhだ(写真=左)。ACアダプタのサイズは82(幅)×37(奥行き)×26.3(高さ)ミリ、重量は約205グラム(実測)と小型軽量で持ち運びに苦労しない(写真=中央)。背面のバッテリーパック横に小型の冷却ファンが搭載されている(写真=右)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- 自宅のどこでも本格サウンドが楽しめる「Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker」が3.3万→2.3万円に (2026年02月05日)

- Insta360初ドローン「Antigravity A1」実機レポ 360度カメラが生む“空中を自由に見渡す”没入感とは? (2026年02月06日)

- マウスコンピューターやユニットコムの親会社「MCJ」がMBOで非上場化へ ベインキャピタル傘下のファンドがTOBを実施 (2026年02月06日)