米国の電子書籍周辺事情を整理する(後編):進化するデバイス技術と新しいコンテンツ(1/2 ページ)

これまで、「米国の電子書籍周辺事情を整理する(前編)」「米国の電子書籍周辺事情を整理する(中編)」と2回にわたって、iPad登場以後の電子書籍のトレンドとその実態について述べてきた。最終回となる今回は、Androidや電子書籍専用端末などの今後を占うとともに、コンテンツに関して筆者が注目している取り組みについて紹介する。

ハードウェアの進化と新しいコンテンツ

ここまで触れなかったが、デジタル出版コンテンツを利用できるデバイスは非常に限られている。静的コンテンツの電子書籍に対し、デジタル出版はどちらかといえば動的コンテンツだ。Kindleなどで採用されているE Inkのディスプレイは紙の質感の再現を目指しており、PCなどのデバイスが採用している液晶ディスプレイのような汎用アプリケーション向けではない。

E Inkの特徴として、一度描画した画面の維持や表示に電力をほとんど使用しない反面、画面の書き換えにはいったん画面の内容をクリアしてから再描画を行う必要があるため、非常に時間が掛かる。例えば古い世代のKindleの場合、画面送り(ページをめくる動作)に秒単位のラグがある。iPadのような液晶ディスプレイなら一瞬だ。

また、E Inkは特性上アニメーション表示なども難しく、動画は再生できないし、メニュー表示なども工夫の必要がある。さらに、電子ブックリーダーデバイス自体、それほど性能が求められないため、搭載されるプロセッサなども非力で省電力なものが採用されている。これではリッチなコンテンツを搭載したデジタル出版アプリは利用できない。またE Inkの現行世代はモノクロ表示となっているため、カラー中心の雑誌には付加機能なしでもやはり厳しいだろう。

バッテリー駆動時間や長時間の可読性を踏まえて「iPadの液晶ディスプレイは読書に向いてない」という意見もあるが、一方でレスポンスの良さなど、KindleなどにはないiPadならではの良さもある。その1つがデジタル出版で、iPadなどの既存のPC技術や携帯技術の延長にあるタブレットマシンならではのメリットだ。

また、iPadなどのタブレットは読書専用端末というよりも、アプリを使った拡張性や汎用性を重視しており、多目的に使えるメリットもある。端末本体の値段の高さを気にしないのであれば、電子書籍専用デバイスとして利用することもできるし、Webブラウジングやゲームを楽しむこともできる。こうしたアプリも豊富に用意され、こうしたユーザーのニーズを満たすのがタブレットだといえるだろう。

タブレットというデバイスのカテゴリは歴史こそ長いが、コンシューマー向けデバイスとして市民権を確立したのは比較的最近の話だ。Windowsを中心としたPC時代には安価で軽快なデバイスは登場せず、今春にリリースされたiPadをもって初めてカテゴリとして成立したといってよい。その後、DellやHP、Asusなどの台湾ベンダー各社が参入を表明し、プロトタイプや製品の一部を公開している。

最近ではSamsungが「Galaxy Tab」を投入し、Androidを搭載した本格的なタブレットが製品として市場に登場した。スマートフォンの「BlackBerry」で知られるResearch In Motion(RIM)も、「PlayBook」というタブレットの投入を表明しており、スマートフォンやPCではカバーできない領域やユーザーニーズを補完しようとしている。

とはいえ、「Androidのタブレット」という市場が確立されるのはまだもう少し先のようだ。電子書籍リーダーとしてのAndroidは各社から専用アプリが提供されており問題ない。AndroidをOSとして採用したnookの例もある。一方でコンテンツやアプリの配信システムを確立しつつあるiPadに比べ、Androidのアプリ市場はまだ途上にある。

Associated Pressのデータによれば、コンテンツ配信プラットフォームとしてのAndroidは、iPhone/iPadが採用するiOSのプラットフォームに比べて微々たるシェアだという。つい最近まではGoogle Checkout以外のAndroid Marketの決済システムも用意されておらず、携帯キャリアを経由した課金ができなかったし、さらには24時間以内の返品で有料アプリが無料で利用できるというシステムの欠陥など、有料アプリやコンテンツ配信プラットフォームとしての整備度は非常に低かったのがAndroidだ。また、ネイティブアプリを基本とするiOSに対し、AdobeはAndroidにおけるデジタル出版などのコンテンツ配信を「AIR」というランタイム技術で行うことを表明しており、iOSとは幾分か違った形態になりそうだ。

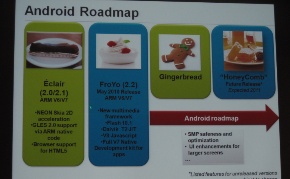

Android OSのロードマップ。タブレット向け対応は間もなく登場するGingerbreadで行われるという話だったが、最近では主要な機能強化はさらに次のHoneyCombで行われるという観測が強くなっている

Android OSのロードマップ。タブレット向け対応は間もなく登場するGingerbreadで行われるという話だったが、最近では主要な機能強化はさらに次のHoneyCombで行われるという観測が強くなっているAndroid自体が過渡期という問題もある。Androidの現行バージョンは開発コードで「Froyo」と呼ばれる2.2だが、間もなく一部機能やユーザーインタフェースを改良した「Gingerbread」と呼ばれる2.3がリリースされる予定だ。それにも関わらず、市場では1.6や2.1といった旧バージョンの端末が次々と投入されており、非常に目まぐるしく変化している様子がうかがえる。

筆者はこうした旧バージョン製品のリリース自体は問題ないと考えているが、これはベンダー各社やユーザーがAndroidの進化に追いついていない現状を表しており、それだけ過渡期であることを示すバロメーターであると認識を持っている。

さらに2011年前半には「HoneyComb」と呼ばれる3.xのメジャーアップデートが登場する見込みである。HoneyCombでは現行世代でWVGA(800×480ピクセル)だった解像度がWXGA(1366×768ピクセル)まで拡大されるといわれており、タブレットで必要とされる大画面サポートが可能になる。

LGなどは、HoneyComb登場までタブレット投入を見送るという表明をしているといわれ、少なくともタブレット端末としてのAndroidが一段落つくのは2011年半ばくらいになるだろう。また、価格の問題もあり、Galaxy Tabは米国での販売価格が400〜600ドル(携帯キャリアとの年契約が必要)程度とされており、iPadと比較した場合にAndroidタブレットならではのメリットを見出さなければちゅうちょするレベルだ。原価が高く、販売数量がどの程度になるかベンダーやキャリア側が見極めている状態ともいわれ、あまり損をしない程度に数量を絞りつつ市場に商品を流しているという話もある。いずれにせよ、iPadに比べると1〜2周ほど遅れたスタートになりそうだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- 改めて考える単眼カメラとモノラルスピーカー それでも「iPhone Air」を推したくなる理由 (2026年02月09日)

- 6500円でデスクに新風! Thermalrightの小型液晶がヒット、背景にメモリ高騰? (2026年02月09日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- ソニー、PCゲーマー向けの「DualSense」を3月5日に発売 USBケーブル付属 (2026年02月09日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

Research In Motion(RIM)のタブレット「PlayBook」。BlackBerry OSで動作しており、デジタル出版などのコンテンツアプリの実装はAIRベースで行う

Research In Motion(RIM)のタブレット「PlayBook」。BlackBerry OSで動作しており、デジタル出版などのコンテンツアプリの実装はAIRベースで行う