次世代型地熱発電のコスト目標は12〜19円/kWhに 政府支援策の方針も策定へ:第2回「次世代型地熱推進官民協議会」(3/3 ページ)

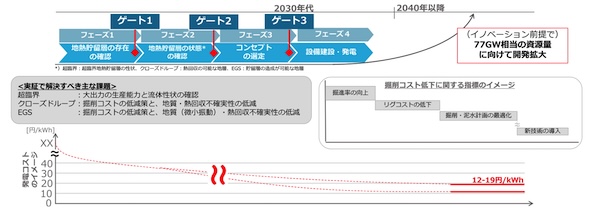

次世代型地熱のロードマップ(政府支援方針)案

次世代型地熱は、従来型地熱と比べ、開発エリアの拡大や発電出力の増大が期待されるが、従来型地熱と同様に、一定の地質的不確実性を伴うものである。また、従来型地熱とは異なる新たな熱回収技術を使用するため、一定の事業採算性が確保可能となる技術開発の不確実性も大きな課題である。

このため国は、これらの不確実性の低減に向けて、技術開発・実証に対する支援を行うこととした。例えば「超臨界」では、大出力の生産能力と流体性状の確認が、実証で解決すべき主な課題として挙げられている。

現時点、次世代型地熱技術として主なものだけでも「超臨界」、「クローズドループ」、「EGS」の3つの方式があるが、実証着手後は、技術タイプごとの達成状況を踏まえ、フェーズごとにその事業性(ゲートの通過可否)、さらなる支援の要否を判断・スクリーニングし、2030年代早期の実用化を目指すこととしている。

次世代型地熱の経済波及効果とCO2削減への貢献量

官民協議会において資源エネルギー庁事務局では、次世代型地熱発電の整備・操業コストによる経済波及効果を産業連関分析の手法を用いて試算した。試算の前提条件としては、開発資源量を7.7GW(次世代型地熱ポテンシャルの10%)、設備稼働期間を30年、発電コストを先述の12〜19円/kWhと仮定している。

このとき、建設費は10.2〜16.2兆円、操業費(当初10年間)は3.2〜5.0兆円と推計され(インフレ率等は考慮せず)、これに伴う経済波及効果(生産誘発額ベース)は、約29兆円〜約46兆円という試算結果となった。あくまで暫定的な試算であり、今後のコスト水準やコスト構造等の変化により、経済波及効果は変化するものである。

また同じく、次世代型地熱技術による発電設備容量を7.7GW(ポテンシャルの10%)と仮定し、設備利用率を90.6%と仮定する場合、年間発電電力量は約611億kWhとなる。次世代型地熱の容量が7.7GWとなるのは2040年以降と想定されるが、その時点の総発電電力量を1.2兆kWhと仮定する場合、次世代型地熱のkWhシェアは5%程度になると見込まれる。

ここで次世代型地熱が、同量の火力発電(現在のCO2排出係数0.598 kg-CO2/kWh)を代替する場合、年間CO2削減量は、3,654万ton-CO2と試算される。

官民協議会では10月の次回会合において、2040年・2050年時点の次世代型地熱の目標設備容量を示すとともに、より詳細なロードマップ(政府支援方針)を取りまとめる予定としている。

関連記事

進まない地熱発電開発の打開策に エネ庁が「地熱開発加速化パッケージ」を公開

進まない地熱発電開発の打開策に エネ庁が「地熱開発加速化パッケージ」を公開

安定的な発電が可能であるなど、多くのメリットがある地熱発電。しかし開発コストの高さなど、さまざまな障壁によりその普及は進んでいない状況にある。資源エネルギー庁はこうした地熱発電の開発状況の改善に向けて、「地熱開発加速化パッケージ」を取りまとめた。 地熱・中小水力発電のコスト動向と低減策――バイオマスは50kW以上をFIPへ

地熱・中小水力発電のコスト動向と低減策――バイオマスは50kW以上をFIPへ

地熱発電・中小水力発電・バイオマス発電の今後はどうなるのか? 「調達価格等算定委員会」の第96〜98回会合で行われた業界団体へのヒヤリングや、2026年度以降の調達価格などの検討状況についてまとめた。 政府機関による電力の環境配慮契約 「総合評価落札方式」を導入へ

政府機関による電力の環境配慮契約 「総合評価落札方式」を導入へ

各府省庁等が調達する電力について、政府は2030年度までに60%以上を再エネ電力とする目標を掲げている。2025年度第1回電力専門委員会では、こうした国等の電力調達に「総合評価落札方式」を導入する方針が示された。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 約定単価・総額は過去最高 29年度対象の容量市場メインオークション約定結果