外観もすごいが中身もすごい──「INFOBAR 2」“溶けかけた飴”への挑戦:開発陣に聞く「INFOBAR 2」(2/2 ページ)

開発陣を驚かせた「MIDORI」の採用

INFOBAR 2の本体色には、SILVER、MIDORI、NISHIKIGOI、WARM GRAYの4色を採用する。この中でMIDORIのみ、手触りが特徴的なシボ加工が施されており、これは開発陣が「シボをやると聞いたときはびっくりした」と口をそろえるほど、MIDORIの塗装と成型は困難を極めたようだ。

「金型の段階でシボ目を合わせても、膜圧(塗装の厚さ)が乗ることでシボの模様が変わってしまいます。シボの規格を何種類か試して、深澤さんのイメージに一番近いものを選びました。また、キーと筐体のシボ目もそろえないといけないのですが、キーのほうが塗装の工数が多く、膜圧が変わるのですが、同じように塗装をしないと、違った色に見えてしまいます。この調整が大変でしたね」(岩佐氏)

そのほか、NISHIKIGOIも色数が多いため、塗装の調合が困難だった。NISHIKIGOIは初代INFOBARのそれと同じ色あいだが、色の付け方はまったく違うものであるという。

「初代INFOBARは透明のアクリルの裏側に印刷をしていましたが、INFOBAR 2は表側に塗装しています。同じ塗料を使っても、塗る素材や塗り方によって全然違う色になるので、微調整をする必要があります。初代と2で100%同じ色かは分かりませんが、最終的にINFOBAR 2でベストといえる色を出せました」(徳原氏)

内部構造を見直すことで目標サイズの実現に成功

INFOBAR 2はどうしてもデザインが注目が集まりがちだが、auのトレンド機能を網羅しながら、厚さ約15.5ミリ、重さ約104グラムの薄型軽量化に成功しているのも特筆すべき点だ。このサイズは開発当初から決まっていた。

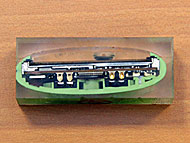

「INFOBAR 2はストレート型なので、ヒンジがない分スペースは取れますが、当初は回路部品やチップが半分ほどしか載りませんでした。各部品のレイアウトを工夫したり、部品同士の間隔を狭める“高密度化”をとり入れることで、なんとか目標のサイズに収めることができました」(岩佐氏)

厚さ15.5ミリは最近のストレート型としては標準的な数値だが、INFOBAR 2が曲面ではなく平面の形状だったら、さらに薄くできたという。「表側にはディスプレイがあるので、ほとんどデッドスペースです。部品の配置には裏側を有効活用し、一番厚い中心部に部品を集めるようにしています」(岩佐氏)

ワンセグ・FeliCa・GPS用のアンテナ、microSDカードスロット、ステレオスピーカー、au ICカードなど、初代INFOBARにはない部品が非常に多い。これらの部品が、裏面にほぼ隙間なく並べられている

ワンセグ・FeliCa・GPS用のアンテナ、microSDカードスロット、ステレオスピーカー、au ICカードなど、初代INFOBARにはない部品が非常に多い。これらの部品が、裏面にほぼ隙間なく並べられているもう1つ、目標サイズを実現できた要因として「基板の構造を変えたこと」が大きかった。「talbyや初代INFOBARの基板は、バッテリーパックの厚さを考慮して2枚に分かれていましたが、INFOBAR 2では上から下まで1枚の基板を採用しています。このお陰で(基板をつなぐ)コネクターの面積を減らせたので、部品が増えたにもかかわらず初代INFOBARとほぼ同じスペースを確保できました」(岩佐氏)

バッテリーパックは横幅ギリギリに収められており、本体と同じく曲面が付けられている。「バッテリーパックの角は端に行くほど薄くなっているので、ここが一番難しかった」(岩佐氏)とのこと。バッテリーパック自体もケースに収まるようにかまぼこ形になっている

バッテリーパックは横幅ギリギリに収められており、本体と同じく曲面が付けられている。「バッテリーパックの角は端に行くほど薄くなっているので、ここが一番難しかった」(岩佐氏)とのこと。バッテリーパック自体もケースに収まるようにかまぼこ形になっている重さ104グラムを実現できたのは、「ヒンジがないこと」「部品自体が軽いこと」「四隅が絞られていること」が大きな理由だ。とはいえ、104グラムは決して“軽すぎる”わけではない。重すぎず、軽すぎず、絶妙な重量感を実現したといえる。

2つの難題をクリアしてワンセグの高画質化を実現

機能面で特に力を入れたワンセグは、アンテナを内蔵したのが特徴だ。コンセプトモデルの段階で「外に突起が出るのはNG」という深澤氏の要望があったので、ワンセグ用のアンテナを内蔵することは開発当初に決定していた。ただし内蔵アンテナでワンセグを視聴できるのは強電界エリアのみで、テレビの電波が弱い場所では、付属のイヤフォン変換アダプタをアンテナとして装着するという仕様になっている。

回路技術を担当したマルチメディア事業部 技術統括部 モバイル通信開発部 モバイル回路技術課の加藤亮太氏によると、高コントラスト、広視野角の有機ELディスプレイを搭載するにあたり、並行してワンセグ視聴時の高画質化にも取り組むことにした。そこで、有機ELデバイスの自社開発を行った経験があり、高画質化技術を保有する、三洋電機グループのデジタルシステム研究所と共同開発をすることになった。しかし携帯電話の高画質化は初めての取り組みのため、一筋縄ではいかず、加藤氏が「3カ月くらい研究所に拘束されました(笑)」というほど時間をかけた。

「携帯電話の特性や使用環境を考えると、屋内だけでなく屋外でもワンセグを見られるようにする必要があります。暗い場所から急に明るい場所に移動するなど、携帯の場合、いろいろな視環境が考えられるので、まずそれに適応しないといけません。また、デジタルシステム研究所が持つ高画質化の技術を、携帯の中にどのように落とし込めばいいか。これら2つの仕様に対応させるのにかなり苦労しました」(加藤氏)

ワンセグの高画質化には、有機ELディスプレイの採用も大きく貢献している。有機ELは既存の液晶よりもデバイスの表示能力が高いので、高画質化をするうえで有利に働いた。加藤氏は「有機ELの特性を最大限に生かせるようチューニングしています」と自信を見せる。特にこだわったのが、人間の肌色だ。

「有機ELは色の再現範囲が液晶よりも広いのですが、赤みを帯びたり、ちょっとどぎつかったり、人の目から見て不自然な肌色になってしまうことが多いのです。色を広く使うことはできますが、その結果、肌色が変な色になってしまっては意味がないので、そこを最適化するよう努めました」(加藤氏)

デジタルシステム研究所が持つ高画質化技術をケータイ向けに最適化したが、どの色を基準にするかは、多くの人の意見を聞いた。「テレビの画質はどうしても主観評価になってしまうので、技術者がいいと思ったものだけを採用するのではなく、社内でアンケートを取って決めました」(加藤氏)

屋外での視認性については、本体色が意外な障害になった。「照度センサーは繊細な回路部品なので、外観の色によって感度が左右されてしまいます。太陽光が反射した際に、どの本体色でも同じ性能、補正、高画質化をしないといけないので、そのチューニングにも苦労しました」と加藤氏。

完成した鳥取三洋オリジナルのエンジンの画質は、三洋電機製の「W53SA」や、これまでの有機ELを搭載モデルと比べ、格段に向上した。ワンセグの画質は、見る場所やコンテンツに合わせて自動的に補正するほか、家電量販店の店頭に並んでいるテレビのようにメリハリのある「ダイナミック」や、映画館で見ているような映像を実現する「シネマ」に手動で設定することもできる。

有機ELディスプレイは、ワンセグの高画質化のみならず、低消費電力化にも貢献する。「液晶はバックライトを使うので、常に一定の電力を消費しますが、有機ELは自発光素子なので、黒い画面や暗い画面になると消費電力が下がります」と加藤氏。au端末では長めの約350時間という連続待受時間を実現できたのも、有機ELを採用したことが大きかったようだ。

「今回は非常に楽でした」と深澤氏――鳥取三洋電機との信頼関係

曲線を帯びたボディやフラットな面など、深澤氏からは相当難易度の高い要望があったことが想像されるが、深澤氏と鳥取三洋電機のやり取りはスムーズだったのだろうか。

「製品に対して制約が入ることは避けられないので、そこに対して“こうでないといけない”といった無理な注文はありませんでした。もちろん絶対に譲れないところは譲っていただけませんでしたけど(笑)、機能的に制約があるのはご承知の上で、スムーズにやり取りできたと思います。今回は初代に続いて2モデル目なので、深澤さんにもご信頼いただけていたように思えます。『今回は非常に楽でした』というお褒めの言葉もいただき、深澤さんが考えたものをそのまま再現できたと自負しています」(徳原氏)

コンセプトモデルから変更された主な箇所は、スピーカーの位置やFeliCaマークが付いた点のみだ。INFOBAR 2はそれほど忠実に、深澤氏のコンセプトを具現化することに成功した。図面のない状態から形を作って部品を収めることができたのは、INFOBARを開発したノウハウはもちろん、鳥取三洋電機の高い技術力があったからこそ。深澤氏の想いと三洋電機の技術が詰まったINFOBAR 2――ぜひ店頭で手にとって、その魅力を感じてほしい。

関連記事

- 「INFOBAR 2」最新記事一覧

- 「au design project」最新記事一覧

口の中で溶けかけた飴をイメージ──「INFOBAR 2」のプロトタイプ登場

口の中で溶けかけた飴をイメージ──「INFOBAR 2」のプロトタイプ登場

原宿のKDDIデザイニングスタジオに「INFOBAR 2」のプロトタイプが登場。初代INFOBARでは直線基調だったボディラインは、丸みを帯びたものに変化した。 なぜ“溶けかけた飴”なのか──デザイナー、深澤直人氏が語る「INFOBAR 2」

なぜ“溶けかけた飴”なのか──デザイナー、深澤直人氏が語る「INFOBAR 2」

初代モデルのとがったイメージとは対照的に、丸みを帯びたラウンドフォルムで登場したのが「INFOBAR 2」。デザイナーの深澤直人氏が、「neon」ユーザーの芥川賞作家、平野啓一郎氏との対談の中で、INFOBARセカンドモデルのデザインプロセスについて話した。 カメラレビュー:有機ELと197万画素AF搭載、初代と比べて“写り”はどうよ──「INFOBAR 2」

カメラレビュー:有機ELと197万画素AF搭載、初代と比べて“写り”はどうよ──「INFOBAR 2」

初代INFOBARから約4年の時を経て進化した「INFOBAR 2」。初代のシンプルで分かりやすい使い勝手は継承したのか、そして、有機ELディスプレイとAF付きの197万画素カメラの「写り」はどうなのか。INFOBAR 2のカジュアルさを生かした作例とともにカメラ機能をチェックしていく。 「INFOBAR 2」は有機ELにワンセグ搭載、おサイフケータイとLISMOに対応

「INFOBAR 2」は有機ELにワンセグ搭載、おサイフケータイとLISMOに対応

KDDIは、au design projectの第7弾モデルである「INFOBAR 2」を発表した。2.6インチのワイドQVGA有機ELを採用し、予約録画も可能なワンセグ機能を搭載。おサイフケータイとLISMOに対応する。

写真で解説する「INFOBAR 2」

写真で解説する「INFOBAR 2」

あの“INFOBAR”が進化して帰ってきた。前モデルと同じく深沢直人氏がデザインを手がけるau design projectの第7弾、それが「INFOBAR 2」。ワンセグ、EZ FeliCa、有機ELディスプレイ、AFカメラ……デザインコンセプトの魅力を損なうことなく、昨今、携帯に望まれる機能をしっかり搭載して登場する。 写真で解説する「INFOBAR 2」(ソフトウェア編)

写真で解説する「INFOBAR 2」(ソフトウェア編)

au design project 第7弾モデル「INFOBAR 2」はワンセグ、EZ FeliCa、AF付きカメラ、ビデオ・音楽プレーヤーなど、その優美なデザインだけに留まらない高機能さも魅力の1つ。外観に続いて中身をチェックしていこう。 動画で見る「INFOBAR 2」

動画で見る「INFOBAR 2」

初代INFOBARユーザーであれば、今度の「INFOBAR 2」もきっと気に入ってくれる──。「口の中で溶けかけた飴のような」──。さて、INFOBAR 2は一体どんなカタチなのだろうか。さっそく動画で見ていこう。

INFOBAR 2は「au design projectの集大成」──KDDIの高橋誠氏

INFOBAR 2は「au design projectの集大成」──KDDIの高橋誠氏

コンセプトモデルそのままのデザインに、ワンセグやおサイフケータイ、音楽プレーヤーなどのトレンド機能を搭載した「INFOBAR 2」。KDDIの高橋誠氏はデザインと技術の両面で、妥協のない最適なバランスの端末に仕上がったと胸を張る。 「日本のケータイは世界的に見ればサブカルチャー」──深澤氏が語るINFOBAR 2

「日本のケータイは世界的に見ればサブカルチャー」──深澤氏が語るINFOBAR 2

東京・原宿にあるKDDIデザイニングスタジオで11月16日まで開催されている、「INFOBAR」展と「Trilogy」展の同時開催を記念して、 INFOBARのデザイナー深澤直人氏とauケータイのトータルプロデュースを手がけるコンセプター坂井直樹氏のスペシャルトークショーが開催された。 最新のテクノロジーと人間の皮膚感覚を持つ「INFOBAR 2」──深澤直人氏×タナカノリユキ氏

最新のテクノロジーと人間の皮膚感覚を持つ「INFOBAR 2」──深澤直人氏×タナカノリユキ氏

東京・原宿にあるKDDIデザイニングスタジオでは、現在「INFOBAR 2先行展示イベント」が開催されている。このイベントを記念した、深澤直人氏とタナカノリユキ氏とのトークショーが行われた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- au PAYとPontaのキャンペーンまとめ【5月3日最新版】 最大20%や35%の還元施策あり (2024年05月03日)

- 税込3300円で買える3COINSのスマートウォッチ「デバイスバンドplus」はちゃんと“使える”のか? (2024年05月03日)

- ダイソーで110円の「ガラスコーティング液」は本当に使える? 試してみた結果 (2024年04月29日)

- 中古で「Google Pixel 7a」が安定した人気に ムスビーの4月取引数ランキング (2024年05月02日)

- スマホは“基本的人権” 楽天モバイルが「最強こどもプログラム」を提供する理由 (2024年05月02日)

- 地域限定「スマホ決済」キャンペーンまとめ【5月版】〜PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ (2024年05月02日)

- シャープ、5月8日にスマートフォンAQUOSの新製品を発表 (2024年04月24日)

- 日本発売も期待の「Xiaomi 14 Ultra」レビュー ライカ品質のカメラだけでなく全方位で満足できる名機だ (2024年05月01日)

- 皆さんは「スマホにガラスコーティング」してますか? 私はしていません (2024年05月04日)

- PayPayキャンペーンまとめ【5月1日最新版】 最大20%還元や地域限定プレミアム付き商品券発売 (2024年05月01日)