技術と人間の関係を再考する機会になったCEATEC:麻倉怜士の「デジタル閻魔帳」(2/2 ページ)

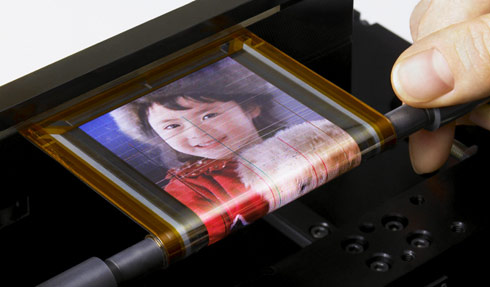

麻倉氏:それに今はハードとコンテンツが一体となったデバイスを移動させるのではなく、コンテンツがデバイスに飛んでいくという時代です。ネットワークを介して同じものをマルチスクリーンで試聴するので、大画面から移動すると小さなスマホになるということも多々出てきます。OLEDならばテレビと同じスクリーンをたたむことで移動先でも同じスクリーンを使う事ができ、同じ環境をさまざまな場所で作ることができます。この“同じハードで視ることができる”というのが、従来の液晶とはまったく違うOLEDというデバイスの強みな訳ですね。同じ意味で、家電の世界でIoTとクラウドという新しい次元の技術が入ることによってハードとソフトが連携する“次世代の片鱗”が見えたという意味においては、非常に意義深いCEATECだったと感じました。

麻倉氏:しかし、本流のAVで見ると“来るところまで来たかな”という感じがあり、次の一手が問われているように見えましたね。

――開発すべき目標を見失っているというか、なんとも言えない閉塞感をそこはかとなく感じましたね。「あの時目指していた山に登ってみたけれど、さて次はどうしようか」という戸惑いを各社とも持っているとでもいいましょうか。

麻倉氏:私はCEATECでセッションを2つ持ちました。1つは「Blu-ray Discの未来展開」というパネルディスカッションで、もう1つはJEITAのディスプレイフォーラムです。ここ最近、特にテレビ・メディア業界で話題に上がるのはHDRの話ですね。

――やはり今のトレンドはHDRですね。フレーム補完や超解像といった技術と同次元で、かつ開発陣にとっては“新たな腕の見せどころ”な訳ですから。

麻倉氏:実をいうと、HDRは画質における“最後のフロンティア”なのです。以前にも取り上げたとおり、画質改善は解像度の改善、フレームレートの向上、色域の拡張、ビット階調の進化、といった要素で、人間が見ている世界にだんだん近づけてきました。ダイナミックレンジを拡張するHDR技術は、解像感、色域だけでなく、この両者に相互的に影響を与えます。いうなればダイナミックレンジ拡張は“最後の総仕上げ”というところですね。

テレビ産業は、まず業界全体で“フォーマット進化”に取り組み、一定のフォーマットが確立するとメーカー間で“フォーマット内進化”をするという両輪で回っていました。一通りフォーマット内の進化が収束すると、次世代フォーマットがまた開発されるというサイクルを繰り返してきたわけですが、HDRによってこういった進化が一段落するのではないでしょうか。“8KプラスHDR”というものが業界の今の提案ですが、「では次は何?」と問われると、残念ながらこれが見えてきません。

――今までは8Kスーパーハイビジョン放送という「未来技術」があって、そこへ到達するために4Kや超解像などが開発されてきましたが、スーパーハイビジョンが未来技術ではなく「具体的な次世代フォーマット」としてカタチを帯び始めた現在、次の未来技術が何かと問われると、少なくともCEATECにその回答はなかったように思います。

麻倉氏:逆にIoTやロボットなどの新しいコミュニケーションは、これまでと違った展開に対するワクワク感があります。このワクワク感に人はひきつけられるのです。

――大航海時代のヨーロッパ然り、西部開拓時代のアメリカ然り、20世紀後半の東西宇宙開発競争然り。フロンティアが人類を魅了して止まないというのは、既に歴史が証明していますね。

麻倉氏:オーディオビジュアル業界を見てみると、今の世界はある程度成熟してきたと評価できるでしょう。次は「全パラメータMAX」ではなく「特定のコンテンツに最適化したパラメータ振り」というものが出てくるのではないかと私は考えています。例えばスポーツだとフレームレート240fpsは必須、映画だとHDRと12bit階調といったように、コンテンツに対応するという今までのやり方ではなく、よりスペシフィックなニーズを満足させるフォーマットを選ぶというカタチになるでしょう。

これはオーディオシーンでもいえることで、これと同じようなハイレゾの新しい展開がオトテンで見られました。詳しくは別の機会で触れようと思っていますが、今までは画質と同じく、パラメータMAXのスペック至上主義でした。いろんな制限を取っ払うと、PCM系なら192kHzや384kHzが、DSD系なら11.2MHzが絶対に良いと信じて疑わなかったわけですが、今年は各フォーマットに役割をもたせていました。一般的にはサンプリング周波数などのパラメータを上げるとひずみがなくなり、より生の信号、自然界の音に近くなります。物理実験の観点では確かにその通りで良いかもしれないですが、オーディオとして考える際にはこの量子化誤差によるひずみを“音楽の味わい”としてわれわれは楽しんでいて、それもごっそりとなくなってしまいます。そうなると「意外と48kHz/24bitが良いぞ」となったりもするわけですね。

――オーディオというのは「ライブの再現を目指す」ことも1つの到達点ですが、「あえて再生音を表現する」というところに趣味性が出るものだと思います。だから生の音と異なる部分にも価値が出てきたりするわけですよね。映画コンテンツがフィルムの質感を表現するためにあえて24pをいまだに採用し続けていたりするように、とにかく数字を上げれば良いというものでもないですよね。

麻倉氏:そういう意味では、デジタルというフィールド内でCEATECとオトテンに共通項を感じましたね。フォーマットを向上させるのは大変結構な事ですが、これからは“上げたら上げただけ使う”ではなく“表現手法が増えた”と捉えるべきでしょう。

――例えば絵を描くのに120色の色鉛筆を与えられたとして、「ドギツい赤」「深い青」「淡い緑」といった色の使い方をすればいいわけで、必ずしも全色使う必要はないですよね。120色のものを使う利点は24色よりも微妙で繊細な色の選択ができるところにある訳ですから。

麻倉氏:スペックを上げてみないと分からないこともあるので、情報量が増えた時に何が起こるかを見極めることが必要です。それと同時に、情報が膨大になると、コンシェルジュ、キュレーターといった“情報の案内役”の存在が重要になります。

1989年に高柳健次郎先生にインタビューした際、何を研究しているか聞いてみると、返ってきた答えは「色の研究」でした。高柳先生の問いは「絵画はなぜ感動的かを考えた時に、写真的なリアリズム表現より、画家が情報を取捨選択した、エモーショナルで特徴的な色使いのほうが、はるかに印象的。これはナゼか」というものでした。「情報量が多ければ無条件に感動するかというとそうではなく、画家の思考、感性というものがわれわれをして感動させるのです。それを映像に置き換えると何になるのか、というのを研究するのが私の使命です」とおっしゃっていたのが印象に残っています。当時のヴィジュアル業界はまだSD解像度なボケボケ映像の時代です。先生は時代のはるか先を見通していたことになります。

今ビジュアル技術が目指しているのは「人間の視界と同じもの」です。情報量にしても、明るさにしても、人間の感覚にはまだ到達していません。そこを目指すのがテレビジョンシステムにおけるひとつの到達点であることは間違いないでしょう。ですがそれとは別に「表現」を目指すと、単に遠くのものを見る「テレ・ビジョン(tele – vision、テレビの語源となった「遠視機」を意味するフランス語)」から、視聴者に感動を与える感性価値というものが創造されます。単なる再現を超えた、人間の感性に訴えかける価値というものこそ、これからより必要になるのではないかというのが、CEATECのお粗末な展示を見ていると特に感じたところですね。

関連記事

画質の基準が変わる――時代の変化を実感できるCEATEC

画質の基準が変わる――時代の変化を実感できるCEATEC

10月7日、ITとエレクトロニクスの総合展示会「CEATEC JAPAN 2015」が開幕した。ソニーや東芝は出展を見送ったが、一方でUltra HD Blu-ray再生対応BDレコーダーやHDR対応テレビなど見どころも多い。 スマートフォンAQUOSは「人に寄り添うパートナー」へ――シャープの新ビジョン

スマートフォンAQUOSは「人に寄り添うパートナー」へ――シャープの新ビジョン

シャープのブランドは顔が見えにくくなっている――。こうした事態を改善すべく、同社は「人に寄り添うパートナー」になるよう、スマートフォンのブランディングを変えていく。そのカギを握るものとは? 曲面テレビはもう終わり?――IFAで見つけた“近未来”

曲面テレビはもう終わり?――IFAで見つけた“近未来”

今年のIFAでAV評論家の麻倉怜士氏はどのようなトレンドを見つけたのか。前回は有機ELテレビを取り上げたが、今回は8KやHDR、曲面ディスプレイといったテーマごとに映像機器の動向を読み解いていこう。麻倉氏ならではの業界ウラ話も……。 テレビ戦線、異常アリ――有機ELで起死回生を狙うパナソニック

テレビ戦線、異常アリ――有機ELで起死回生を狙うパナソニック

今年の「IFA」では、パナソニックがLGディスプレイ製のOLED(有機EL)パネルを採用した欧州向けのテレビを発表して話題になった。その背景をAV評論家・麻倉怜士氏に詳しく聞いていこう。 日本でも視聴できる!――映画の街で見つけた最新4Kコンテンツの感動ポイント

日本でも視聴できる!――映画の街で見つけた最新4Kコンテンツの感動ポイント

仏カンヌで開催された「miptv」で、麻倉怜士氏は感動的な4Kコンテンツをいくつも発見した。欧州の最新4K事情とともに、日本でも視聴できる4Kコンテンツを紹介してもらった。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR